GLI ULTIMI

CAROLINGI

di

Michele Ducas Puglia

PARTE PRIMA

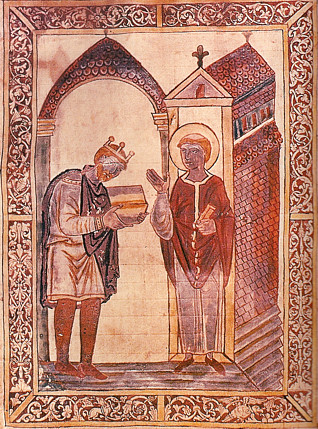

Carlomagno sul letto

di morte

miniatura del XVmo

sec.

SOMMARIO PARTE PRIMA: LUDOVICO IL PIO DIVIDE L’IMPERO

ASSEGNANDOLO AI SUOI TRE FIGLI; I FIGLI DI LUDOVICO IL PIO DIVENTANO QUATTRO;

L’AQUITANIA;

SOMMARIO PARTE SECONDA:

LUDOVICO IV D’OLTREMARE NIPOTE DI ATHELSTAN DI BRITANNIA LUDOVICO IV PRIGIONIERO A ROUEN; LA

“QUERELLE” DEL VESCOVADO CONTESO DAL NIPOTE DEL DUCA UGO DI FRANCIA; LUDOVICO V

FENEANT; IL SINODO DI INGHELHEIM E

GLI ULTIMI GIORNI DI LUDOVICO D’OLTREMARE; LOTARIO; CARLO DI LORENA ESTROMESSO

DALLA SUCCESSIONE; L’ASSEMBLEA DI SENLIS RIUNITA PER GIUDICARE ADALBERONE ELEGGE

UGO CAPETO RE DI FRANCIA; UGO CAPETO E L’ORIGINE DELLE DINASTIE; CAUSE DELLA

DISSOLUZIONE DELL’IMPERO CAROLINGIO.

LUDOVICO IL PIO

DIVIDE L’IMPERO ASSEGNANDOLO

AI SUOI PRIMI TRE FIGLI

|

N |

ell’articolo sul “Disfacimento dell’impero Carolingo” abbiamo visto come Carlomagno, lungimirante per tante realizzazioni, non lo era

stato con la “renovatio imperi” alla quale aveva dedicato molti

anni della sua vita, unificando territori (in “Carlomagno e l’Idea dell’Europa”) che avrebbero

dovuto ricostituire l’impero romano

(se mai egli avesse avuto una tale idea!) e avesse commesso il grave errore di

dividere tra i figli viventi, tutto il territorio che costituiva l’impero

conquistato.

Carlo, “augurandosi

che tra i figli regnasse l’armonia”, aveva assegnato (nel placito di Thionville dell’806) a ciascuno di essi (seguendo la tradizione germanica fondarta sulla legge salica), i

vari territori, vanificando l’idea di un impero fondato sull’unione

territoriale, che di fatto, rimaneva un impero semplicemente ideale.

Il Caso aveva

voluto che dei suoi tre figli maschi, due, Lotario e Carlo (le

vicende di Pipino al quale era stato assegnato il regno d’Italia, le

abbiamo esaminate nell’articolo “Storia

sconosciuta dei primi re d’Italia”), morissero prematuramente, e l’impero confluisse nelle mani di

Ludovico il Pio che non solo aveva ripetuto l’errore paterno, dividendolo tra i suoi figli, con

l’aggravante della circostanza che egli stesso non aveva né la “spiccata” personalità del padre, né la giusta “autorevolezza” nei confronti dei figli

tra i quali non regnava “l’armonia”

(come Carlomagno si era augurato per i suoi

figli), ma, litigiosi e ribelli,

tendevano a ingrandire, ciascuno il proprio territorio, non per ricostituire l’impero, come ha suggerito

qualche studioso, perché non erano all’altezza neanche di pensarlo, ma per mera avidità: e solo per questo si erano

combattuti tra di loro rivoltandosi anche contro il padre.

Il suo soprannome di “Pieux”, “Pio” era

dovuto alla dedizione quasi maniacale di praticare i precetti cristiani,

con la richiesta di continui perdoni pubblici e privati per i suoi peccati, umilianti per un imperatore. Tra le sue

occupazioni quotidiane vi era la messa, la lettura di libri di pietà, il canto

dei salmi e continue preghiere... ma quando c’era da tagliar teste in guerra non

si risparmiava; era infatti stato scritto che “aveva l’anima di un monaco e il corpo di un

guerriero”.

Gli era stato dato anche un altro soprannome di “Louis le Debonnaire”

(Louis sta per Ludovico-Hludovic, o altre forme, usato dai cronisti), assegmaogli dai suoi detrattori, non con il significato di

“buono” ma

di “bonario”, vale a dire “dalla mente limitata, non molto acuta”.

Ma, a parte, come detto, la mancanza di personalità che

gli avrebbe dato la caratura paterna,Ludovico aveva

ricevuto una educazione degna di un principe (v. in Articoli: L’educazione del giovane feudatario

ecc.): conosceva il latino

scritto e parlato e il greco da poterlo comprendere; tra le letture vi era s.

Agostino ma conosceva gli storici antichi e i canti germanici. Di carattere era

subdolo, indeciso,

debole e indolente,

peculiarità che nascondeva sotto un aspetto di virilità e

energia.

Era stato messo sul cavallo a tre

anni; a tredici anni aveva ricevuto l’educazione del futuro guerriero, “di media statura, era cresciuto robusto, dal

petto forte con spalle larghe e braccia muscolose; aveva occhi chiari e grandi,

naso lungo e dritto, carnagione chiara”.

Ludovico, quando Carlomagno lo

aveva associato

all’impero (Aquisgrana, 813), si era

pronunciato sulla indivisibilità

dichiarando che “non era lecito spezzare

l’unità del regno ricevuto da Dio, mediante una spartizione fatta dagli

uomini”.

Ma quattro anni dopo la morte del padre (814) si smentiva,

dividendo il suo regno (817) fra i figli e attribuendo anche questa decisione alla volontà di Dio: ma era stata la

moglie Irmengarda a suggerirla dopo l’incidente che

gli era occorso, del crollo della galleria che

collegava il palazzo (di Aquisgrana) alla cappella, su

cui egli si trovava con tutto il suo seguito.

Egli quindi associava al trono il figlio primogenito

Lotario I (che si recava a Roma nello stesso anno, dove lo

incoronava

il papa Pascale I appena eletto); assegnando a Pipino II l’Aquitania e

*)

I TRE FIGLI DI LUDOVICO

IL PIO

DIVENTANO QUATTRO

|

A |

bbiamo visto (nel cit. Art.

sulla Dissoluzione... ecc.) che dopo la morte

della moglie di Ludovico il Pio, Ildegarda (818), i nobili del suo seguito gli avevano

suggerito di sposare Giuditta (figlia di Welf di

Baviera) e unanimamente riconosciuta dai cronisti

dell’epoca di rara bellezza.

Giuditta aveva evidentemente fascino che unito alla scaltrezza usava nei maneggi di corte

(per i suoi rapporti con Bernardo di Settimania v. cit. Articolo “L’educazione del giovame feudatario...ecc.), e nel momento in cui le era nato

il figlio Carlo (823), si era battuta per far valere i diritti che

sarebbero spettati al figlio di una regina, nella difficile situazione di una

divisione dell’impero già predisposta, e giunta inaspettata per gli stessi

nobili che avevano suggerito il matrimonio e trovando degli oppositori, primo

fra tutti il ministro Wala, che si opponeva alla

modifica dei precedenti accordi di

divisione (817).

Giuditta non si era data pace, e agendo su Lotario, designato padrino

e padre spirituale di Carlo (che diventerà Carlo il

Calvo), appoggiato dal padre, riuscì a

ottenere da lui il giuramento di considerarsi tutore e difensore del giovane

fratello contro tutti i suoi nemici e del territorio che il padre gli avrebbe

assegnato.

Probabilmente all’assemblea di Worms (829), o con solo decreto scritto di proprio pugno,

Ludovico il Pio modifica il precedente atto di divisione (817) fra i tre

fratelli e assegna a Carlo il Calvo l’ “Allemania” che comprendeva l’Alsazia,

Per di più Ludovico mette il pargolo

sotto la protezione di Bernardo di Settimania (che era stato a sua volta

tenuto a battesimo dall’imperatore), nominandolo ciambellano di corte (v.

cit. Articolo “L’educazione del giovane

feudatario...ecc..).

Dopo gli avvenimenti (esaminati nel cit.

art. del Disfacimento dell’impero carolingio), che avevano coinvolto i figli di Ludovico il Pio († 840), vediamo

ora il susseguirsi dei loro discendenti che nel giro di qualche generazione

porteranno alla estinzione della dinastia (v. anche in

Genealogie).

Dai primi tre

figli della prima moglie Irmengarda, nascono: (A): Lotario I; (B):

Pipino II; (C): Ludovico il Germanico; e dalla seconda, Giuditta

(D): Carlo il Calvo;

(A). Lotario I, imperatore ha tre

figli: (a1): Ludovico II, (a2): Lotario

II, (a3): Carlo di

Borgogna († 863).

(B): Pipino II

re d’Aquitania (il cui territorio si estendeva dalla Loira ai Pirenei e

come vedremo, suscitava le mire di Carlo il

Calvo), muore (864) senza figli.

(C) Ludovico il Germanico

(† 876) al quale passava il regno germanico; aveva avuto tre

figli (C1): Carlomanno; (C2): Ludovico III e (C3): Carlo il

Grosso;

Da

Giuditta (che

aveva avuto anche una figlia di nome Gisella),

nasce:

(D):

Carlo il Calvo (823-877), il

quale, nonostante fosse stato malvisto, osteggiato e combattuto dagli altri

fratelli, diveniva re di Francia, e per due anni anche

imperatore, incoronato da Giovanni VIII il quale cercava di

avere un protettore, titolo che, come vedremo, poi passerà a

Carlo il Grosso e rimarrà

definitivamente alla Germania.

Carlo il Calvo

(† 879) ha tre figli, Ludovico II il Balbo,

Ludovico III,

morto (882) per

rottura di vena a seguito di uno sforzo durante un’azione, e

Carlomanno, morto (884) a

seguito di emorragia causata da una

ferita durante una partita di caccia.

Vediamo ora che

nel contesto di tutti i territori ereditati da Carlomagno, due erano i principali regni che attiravano le

mire altrui: l’Aquitania, che suscitava i desideri

di chi regnava sui territori di Francia, e

L’AQUITANIA E

L’AQUITANIA

|

E |

ra stata assegnata a

Pipino II, appoggiato da Lotario II; contro costoro

muovono Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo

dai quali sono battuti a Fontenay presso

Auxerre (841).

Carlo e Ludovico, al fine

di contrastare Lotario II, con il giuramento (843) di Strasburgo (antica Argentoratus-Argentina, mentre il

suo nuovo nome deriva da strasse e bourg per la sua posizione di

strada di collegamento con l’Alemania), redigendo il

celebre atto (*) nelle due

lingue todisca (l’atto di Carlo, per essere capito

dagli uomini di Ludovico) e francisca (l’atto

di Ludovico, per essere capito dagli uomini di Carlo) sanciva ufficialmente la

nascita delle due separate nazionalità, tedesca e francese: ma per il loro

consolidamento ci vorrà ancora del tempo!

Nel mese di dicembre di questo stesso anno, Carlo

(ventenne) celebra il matrimonio con Ermentrude figlia

di Modone e Inghiltrude e

nipote di Adalardo il quale,

scrive Nitardo (**), “aveva avuto grande influenza su

Ludovico il Pio facendogli

accordare a chiunque, tutto ciò che a ciascuno piacesse

ottenere” (si trattava nella maggior

parte dei casi delle concessioni fatte ai vassalli che con le altre operate dai

suoi figli, porteranno alla costituzione dei feudi).

In questa spartizione l’Aquitania era stata assegnata a Carlo il Calvo, senza

tener conto che il titolare fosse Pipino II.

Quest’ultimo, come detto, era stato abbandonato da

Lotario II,

sostenuto solo dal suo braccio destro Bernardo di

Settimania che, convocato da Carlo il Calvo, sarà da

questo ucciso (v. cit. Articolo “Educazione del giovane

feudatario...ecc..).

Carlo, a seguito di un

compromesso con Pipino II al quale con il trattato di Sain

Benoit sur Loire (845) aveva lasciato

*) Per l’amore di Dio e per la salvezza del popolo cristiano è nostro comune...., da questo giorno in avanti, fin quando Dio mi darà il sapere-senno e il potere, difenderò mio fratello Carlo (nell’altro: Ludovico) che qui, in suo aiuto e con ogni mezzo e anche per dovere, secondo equità difenderà suo fratello a condizione che anch’egli faccia altrettanto nei miei confronti; e io non prenderò mai nei confronti di Lotario, di mia volontà, nessuna iniziativa che possa danneggiare il detto mio fratello Carlo, ecc..

**) Nitardo

annotava che in quell’anno (843) l’inverno era

stato eccessivamente lungo e rigoroso e

abbondante nelle malattie, molto nocivo all’agricoltura al bestiame e alle

api.

|

L |

’imperatore Lotario

I aveva assegnato al secondo

figlio (A2):

Lotario II

(869), il territorio designato come

Egli muore (863) senza figli e il regno avrebbe dovuto

passare a suo fratello (A1): Ludovico II, imperatore e re d’Italia, il quale, sceso in Italia a

combattere i saraceni che avevano invaso il Sud e i signori del ducato di

Benevento, muore (875) a Brescia (v. in Articoli: Il disfacimento dell’impero carolingio).

Già da prima (869), Carlo il Calvo, di propria

iniziativa, all’insaputa del fratello, si era recato a Metz e si era fatto

incoronare re della Lotaringia.

Il papa Giovanni VIII, alla ricerca di un

protettore, lo trova in Carlo il Calvo

che stava scendendo in Italia (875 ) e lo

incorona nel Natale dello stesso anno; nel febbraio successivo Carlo, sulla via del

ritorno si fa incoronare a Pavia (876) re

d’Italia.

Gli vengono però mandati inviati

da parte di Ludovico il Germanico che gli ingiungono di ritirarsi dalla Lotaringia; Carlo a sua volta propone

la spartizione del territorio, che è subito accettata.

I due convennero, con vescovi e vassalli, Carlo a Herstal e Ludovico a Meersen e dai loro vescovi fu stilato (870) l’atto di

divisione che contiene la dettagliata indicazione di tutte le località a

ciascuno assegnate, con la linea di demarcazione

determinata dai due fiumi dell’Ourthe e della Mosa: a Carlo andava la parte che si trovava a occidente, a Ludovico la

parte che si trovava a oriente, con l’impegno che i due monarchi “non avrebbero cercato di impadronirsi dei

territori aggiudicati, né con la violenza né con scaltrezza”.

Ma tutti questi accorgimenti non valsero a saziare gli

appetiti di Carlo il Calvo il quale alla morte di Ludovico il Germanico

(876) andò a occupare il territorio della Lotaringia, precedentemente assegnato al fratello.

Il figlio di Ludovico il

Germanico, Ludovico III re di

Germania, gli chiese di rinunciare a questo disegno, ma Carlo rimase sordo a tali

rimostranze, per cui il giovane principe andò ad affrontarlo con il suo esercito

e lo sconfisse nella battaglia di Heyenfeld presso

Andernach (876).

Questo fu l’ultimo tentativo di Carlo il Calvo di

appropriarsi di territori altrui, perché l’anno

seguente (877), tornando dall’Italia mentre attraversava il Moncenisio, moriva

anche lui.

Vediamo ora le vicissitudini di ciascuno dei due delineati

reami (ancora individuati nei territori dei Franchi Occidentali e Franchi Orientali) con gli ultimi

discendenti di Carlomagno, di Francia e di Germania,

considerando che tutto il periodo dalla morte

di Ludovico il Pio, fino alla fine dei carolingi,

è un periodo burrascoso di guerre

intestine, disordine e anarchia, i cui avvenimenti risultano oscuri e complessi

si riesce a ricostruirli con fatica.

DA FRANCIA E

GERMANIA

|

L |

a disputa era sorta alla convenzione di Mersen (870) in cui

I grandi della Lotaringia,

gelosi della loro indipendenza oscillavano tra l’uno e l’altro dei monarchi,

salvo a invocare nel momento del bisogno, l’aiuto della

Francia.

Ciò avvenne quando Raniero dal

Lungo Collo, capo dell’aristocrazia lotaringa, fece

appello (911) a Carlo III il

Semplice eleggendolo re della Lotaringia.

Il figlio di Raniero, Gilberto, si rivolge contro

Enrico il Germanico (919) e con il trattato di Bonn (921) si stabilisce lo “statu quo”

nel senso che Carlo è confermato re dei Franchi Occidentali e Enrico re dei Franchi Orientali.

Carlo non aveva né risorse di uomini né

di beni per opporsi ai feudatari e ciò provoca la sua deposizione (922),

sostituito con Raul (Rodolfo) di Borgogna che però trova opposizione da parte

dei principi del nord capeggiati da Erberto di Vermandois che detiene le due città di Reims e Laon.

Raul cerca di conquistare il viennese e lionese (che fanno parte del reame di Provenza) ma è troppo debole per poterlo

realizzare.

La caduta di Carlo il Semplice, preannuncia quella della dinastia, dovuta alla sua

ostinazione a riconquistare

RAMO DI

FRANCIA

|

A |

bbiamo visto che dei figli di (A) Lotario I:

(a1)

Ludovico II

re d’Italia († 875) mette al mondo solo due femmine,

Ermengarda (il cui nome ricorda la sfortunata figlia di Desiderio,

moglie ripudiata di Carlomagno, v. in Specchio

dell’Epoca: Il Gineceo di Carlomagno) e, Angilberga, e con costoro il ramo da lui rappresentato si estingue.

Gli altri due fratelli,

(a2) Lotario II re della Lotaringia (†

869)

sposa

Teotberga figlia

di Bosone (in Articoli, v. cit. Disfacimento

dell’Impero ecc.), ripudiata e sostituita da

Gualtrada, senza che nessuna delle due gli avesse procreto figli.

E il terzo figlio di (a3)

Carlo di Borgogna (†

863), non ha

discendenti e così quest’altro

ramo si

estingue.

(D):

Carlo il Calvo (823-877): dalla prima moglie

Ermentrude (†.869) aveva avuto quattro figli,

(d1) Ludovico II il Balbo

(† 879) che gli succede,

Lotario deceduto, (d2): Carlo

d’Aquitania morto senza

eredi († 866); Carlomanno e Giuditta (che sposa

Baldovino I di Fiandra). In seconde nozze sposa la sua concubina Richilde dalla quale nascono quattro figli, tutti morti in giovane

età

(d1): Ludovico il Balbo a

sua volta aveva avuto tre figli, dei quali, i primi due dalla prima moglie

Ansgarda (figlia del conte

Arduino): Ludovico III († 880)

e Carlomanno (†

884) che si

dividono il regno, muoiono anzitempo. Ludovico III aveva sposato

Ansgarda per volontà del padre il quale poi gli impone

di ripudiarla e sposare Adelaide incinta del suo terzo

figlio.

Infine Carlo III il Semplice (879-929), dopo varie vicissitudini, raccoglie nelle sue

mani le eredità dei suoi fratellastri e diventa re di Francia (v. sotto).

RAMO DI

GERMANIA

|

A |

bbiamo visto che Ludovico

il Germanico aveva avuto tre figli: Carlomanno, re di Baviera e d’Italia,

Ludovico III re di Germania e Carlo il Grosso che da Carlo

il Calvo, prende la corona di

imperatore.

Carlo il Grosso († 888)

riconosciuto re di Francia all’assemblea di Ponthieu

(885) si era trovato ad avere riunito nelle sue mani

tutto l’impero carolingio, ma non fu in grado

di mantenerlo nei tre anni che gli erano rimasti da vivere.

Grosso di corpo, debole di spirito e privo di coraggio,

non fu capace di difendere il regno dai Normanni mostrando la sua viltà quando essi avevano posto l’assedio a Parigi (886) e i

suoi sforzi per assicurare al figlio bastardo Bernardo, decisero

la sua rovina.

Deposto alla dieta di Tribur

(887), morì due mesi dopo (888), non senza aver avuto qualche anno prima (887)

una disavventura familiare con la moglie Riccarda, accusata d’infedeltà: egli la

ripudiò e la regina chiese il giudizio di

Dio, ma lui la mandò nell’abazia di Andaleau in Alsazia che lei

aveva fondato. Si dice che il suo cervello, negli

ultimi tempi si fosse indebolito, ma la sua morte aveva eliminato ogni

problema.

Bernardo († 890)

muore senza eredi e rimane il ramo di Carlomanno il quale ha un figlio anch’egli illegittimo Arnolfo di Carinzia (887- 896) che assume, senza contrasti e resistenze, il titolo di re

di Germania.

Con Arnolfo, si ha lo smembramento dell’antico regno di Ludovico il Germanico: Mentre la parte dei Franchi Occidentali seguiva le sue

sorti, i territori che gli rimanevanto della parte orientale venivano ulteriormente

smembrati.

Infatti, per fronteggiare le spinte autonomistiche dei grandi

feudatari è costretto ad appoggiarsi alla Chiesa, in particolare ai vescovi, ai

quali concede feudi e immunità, con la conseguenza che ha inizio la politica

tipicamente tedesca dell’antagonismo tra feudalità laica e la potente feudalità

ecclesiastica.

Arnolfo era stato a Roma per farsi incoronare, ma i romani

gli opposero resistenza

che riuscì a vincere e fu incoronato da papa Formoso (896).

Tornando in Germania la trova nella più completa anarchia

(la stessa che travagliava

Alla sua morte, gli succede come re di

Germania, il figlio Ludovico IV il Fanciullo

(896-911) avuto da una concubina, mentre l’altro

figlio Sventiboldo

(† 900)

diventa re della Lotaringia.

Ludovico il Fanciullo, re di

Germania non aveva

saputo far fronte agli attacchi dei Normanni, Moravi e

Ungari, e i singoli feudatari erano stati costretti a

difendersi per conto proprio. L’unità del paese subisce uno sgretolamento del

quale ne approfittano i grandi feudatari per rendere

autonomi i loro feudi, costituendo i ducati di Sassonia, Franconia, Baviera, Svevia e Lorena. Egli, dopo un attacco

di Magiari fugge a Ratisbona dove muore all’età di

venti anni (911).

Morto

Ludovico il Fanciullo

sale al trono il duca Corrado di Franconia (911-919) che per le sue particolari doti riesce a

mantenere l’unità dei feudatari, ma

muore lasciando

Gli succede

Enrico l’Uccellatore (919-936), della casa feudale di Sassonia che riesce a

sottomettere gli altri duchi, costringendoli all’omaggio feudale.

Con la cacciata

degli Ungari, Enrico

I riesce ad aumentare il suo prestigio,

ottenendo dai feudatari, alla sua morte, la elezione del figlio Ottone I (936-973) il

quale provvede a consolidfare il suo potere in

Germania, seguito dal nipote Ottone II (973-983) e

pronipote Ottone III (983-1002) i quali pongono le basi del futuro Sacro Romano Impero

Germanico

CARLO III IL

SEMPLICE

|

I |

l soprannome gli era stato dato in senso spregiativo, per

aver dovuto prendere la decisione, quando regnava, del riconoscimento al

normanno Rollone, del ducato di Normandia, “ma di carattere era sincero e leale e dallo

spirito lucido e risoluto”.

Di lui all’età di otto anni si

era preso cura come un padre, Folco, arcivescovo di Reims, che per la giovane età non poteva metterlo sul trono.

Di questa situazione ne approfittarono gli

avidi vassalli, ciascuno dei quali cercava di ingrandire il proprio patrimonio a

spese degli altri, e nessuno pensava a difendere il re e il regno con la

conseguenza, come scrivono i cronisti, “che la discordia portò rovine, incendi, saccheggi e devastazione”.

I vassalli (che in questo periodo, con le concessioni

ricevute - come vedremo in apposito articolo - possiamo

già definirli feudatari),

riconosciuta la necessità, attesa la minore età di Carlo, elevano al

trono Eude-Oddone

(888),

figlio di

Roberto il Forte discendente dal germano Vitichingo (Witichin), il quale

aveva ottenuto (861) il titolo di duca

della Celtica (o Gaule o Neustria che diventerà

Francia) .

Eude nello spazio di cinque anni, per sette volte (come scrive

Richer) aveva combattuto e disfatto i Normanni, e per nove

li aveva messi in fuga, lasciando, dopo la loro espulsione, il territorio

saccheggiato, seguito per di più da una gran carestia “la terra rimase incolta per tre anni, non si faceva alcun commercio di vino in

quanto le vigne erano state tutte

distrutte”.

Nel frattempo Carlo (nato nell’anno

879), aveva raggiunto il quindicesimo anno di età (*) e il vescovo,

Folco ritenendolo legittimato ad avere il regno, avuta la

disponibilità dei principi del Belgio e della Celtica e approfittando della

assenza di Eude che si era recato in Aquitania per

ridurre all’obbedienza quei signori pensò di incoronarlo. Riunì quindi a Reims (893) i vescovi del Belgio, i metropoliti di Colonia,

di Treves e Mayence con i

loro vescovi sostenitori, e i vescovi

di Laon, Chalons, e Therouanne, con l’assenso dei conti Erberto di Vermandois e Pipino di Senlis,

provenienti dalla schiatta di Carlomagno, lo incoronò nella

chiesa di Saint Remy.

Ma Eude rinetrato, costrinse il giovane re a darsi alla fuga e

perseguì quelli che lo avevano eletto; Carlo

cercò rifugio in Lotaringia e dopo, in Borgogna presso Arnolfo di Carinzia (v. in Ramo Germanico)

dal quale sperava di ottenere soccorso...e

Arnolfo

intervenne ...ma solo per assicurare la corona della Lotaringia al figlio Sventiboldo.

Arnolfo

infatti aveva convocato Eude e Carlo all’assemblea a Worms, dando

l’impressione di volerli conciliare; a questa assemblea (896) Carlo non partecipa

personalmente (per la sua giovane età) ma vi giungono inviati in sua

rappresentanza, mentre Eude giunto di persona fu accolto con molti onori.

Egli ottenne, come scrivono le cronache, tutto quello che

auspicava, vale a dire il suo riconoscimento di re della Neustria, ma dovette

assistere alla elevazione di Sventiboldo al trono della Lotaringia,

mentre a Carlo fu concessa una frazione di territorio (probabilmente la

contea di Laon e il Rèmois).

Dopo due anni Eude preso da

depressione (all’epoca era considerata malinconia), “aggravatasi” (come scrive il cronista)

“in alienazione mentale, morì di follia, secondo alcuni o di delirio secondo

altri” (898) all’età di quarant’anni, e Carlo

ottenne finalmente il

regno.

I Normanni nel frattempo, invasero

Nel frattempo muore Ludovico il Fanciullo (912) e Carlo, dopo quattordici anni, raccolse anche l’eredità della

Lotaringia, i cui vassalli chiedevano il

riconoscimento dei loro diritti feudali, che riuscirono a

ottenere.

*) Si tenga presente che non vi è nessun

errore nell’indicazione del compimento dei quindici anni, come potrebbe

apparire, essendo Carlo, nato nell’879, quindicenne nell’

893 e non quattordicenne, in quanto alla nascita si riteneva che il

neonato avesse un anno, e il nuovo anno non si calcolava dal mese di gennaio, ma

dalla Paqùsqua.

IL CARATTERE

|

D |

ivenuto re Carlo il

Semplice si mostra pieno di benvolenza; egli aveva un bel corpo e di natura era semplice

e buono; aveva poca attitudine per gli esercizi militari ma era molto versato

per lo studio delle lettere; donava con liberalità e non conosceva l’avarizia.

Aveva due grandi difetti: “amava in eccesso i piaceri e non aveva troppo a

cuore rendere la giustizia”.

I principi della Gallia si

legarono a lui per affetto e per giuramento: lo stesso Roberto, fratello di Eude, uomo abile e pieno di

coraggio non gli rifiutò l’aiuto militare (tutti e due, con il padre avevano il

titolo di duchi e di conti di Parigi) e lo accompagnò presso le piazzeforti di

cui prese possesso senza difficoltà. Poi nominò per i Sassoni, Enrico (Enrico

I l’Uccellatore), duca, di razza reale e originario del

paese.

Il re aveva una predilezione particolare per Aganone, e lo aveva tolto da un rango

oscuro per elevarlo al potere.

Aganone era sempre con lui e spesso si divertiva pendendogli il

cappello dalla testa e mettendolo sulla sua; questa

intimità indispettiva i nobili del seguito che si lamentavano che il re

avesse preso presso di sé come consigliere, un uomo di nascita oscura che avviliva

la dignità reale. Era come se essi avessero colpa della nobiltà e minacciavano,

se non avesse eliminato tale familiarità, di ritirarsi

da membri del consiglio. Carlo non teneva conto di tali rimostranze e non

allontanava il suo favorito.

Una volta Enrico di Sassonia e e il duca Roberto si erano recati a palazzo per

conferire con il re “e per quattro giorni non avevano ricevuto

risposta”. Enrico, irritato, aveva commentato: “o Aganone regna

con Carlo o Carlo e Aganone si sono ridotti alla condizione di

semplici segretari”, e si allontanarono con indignazione “da questo re insensato”. Si era

verificato anche un altro inconveniente.

Il re a Soissons riceveva

pubblicamente tutte le persone di media condizione che vi accorrervano per visitarlo e alle udienze Carlo era seduto al

centro, alla sua destra aveva Roberto e alla sua

sinistra Aganone. In una di queste udienze Roberto “covava una segreta indignazione nel

vedere un uomo di bassa estrazione trattato come suo eguale e messo al di sopra

dei grandi”.

Reprimendo la collera e dissimulando il suo risentimento,

si allontanò per consigliarsi con i suoi, e mandò un messaggio a Carlo per dirgli “che non poteva sopportare che Aganone fosse messo sul suo stesso rango e preferito ai

grandi del regno, e che gli pareva indegno che il re si legasse a un uomo di questa specie, mettendo da parte i più nobili

della Gallia; e se Carlo non avesse fatto rientrare

Aganone nella primitiva condizione, lo avrebbe fatto

lui senza pietà”.

Il re, non potendo accettare l’oltraggio fatto al suo

favorito, rispose “che avrebbe potuto più

facilmente privarsi di tutti gli altri, che della

intimità di Aganone”.

Ciò indispettì a tal punto Roberto che partì senza

attenderne il permesso, con la maggior parte dei principi (a eccezione di Ervé, vescovo di

Reims che si preccuperà di

ricoconciliarli) e si ritirò a Tours con gran risentimento per la condotta del sovrano.

Roberto si rivolse quindi a Baldovino di Fiandra (la cui

madre era Giuditta, figlia di Carlo il Calvo) che aveva abbandonato il partito del re, per legarsi a

quello del duca Roberto.

LE SOFFERENZE

PROVOCATE

DALL’ “ANATEMA”

|

I |

l re partì per una spedizione contro Baldovino di Fiandra

(899) e mise l’assedio a Arras che tolse a Baldovino concedendola

all’arcivescovo Folco con l’abazia di San Vasto, il

quale, per la distanza e la scomodità per raggiungerla, la scambiò con l’abazia di san Medardo del conte Altmaro, unitamente al castello di Arras.

Baldovino indispettito fece ammazzare Folco da un suo

sicario di nome Vinemaro (Winemare), contro il quale i vescovi lanciarono l’anatema, che all’epoca, nella ingenua credulità generale si riteneva fosse causa di

indicibili sofferenze, che non solo allontanavano l’anatemizzato dai suoi cari e lo facevano morire senza i

conforti religiosi, ma era considerato il peggiore dei mali (anche fisici) che

potessero capitare, in quanto premessa delle sofferenze riservateal malcapitato,

nell’Inferno!

Nel caso di Vinemaro sono

descritte con abbondanza di particolari dal cronista, che, come monaco ci

credeva anche lui: “Dio lo colpì con

una incurabile idropisia; mentre il suo corpo si

gonfiava, un fuoco lo bruciava esteriormente e all’interno un violento incendio

lo divorava. I suoi piedi subirono un considerevole rigonfiamento e dalle sue

parti naturali uscivano dei versi; le sue gambe erano gonfie e lucide, il suo

alito fetido, la colica faceva uscire poco a poco i suoi intestini e con tutto

questo egli provava una sete intollerabile; alle volte sentiva il desiderio di

mangiare, ma ciò che gli veniva presentato gli

suscitava disgusto; era in preda a una continua insonnia. Divenne insopportabile

a tutti e per tutti oggetto di orrore. I suoi amici e i

suoi domestici si allontanarono da lui non potendo

sopportare il fetore del suo corpo, tale che nessun medico poteva avvicinarlo

neanche per curarlo. Divorato da tutte queste afflizioni, privato della

comunione cristiana, corroso dal suo gesto infame e sacrilego egli fu

respinto da questa vita”.

Roberto continuava a tenere alle strette

Carlo, attraverso i grandi, i quali, nel

suggerire di allontanare Aganone, agivamo piuttosto

nell’interesse di Roberto, non perché

ritenessero possibile l’allontanamento, ma per preparare a Roberto

l’accesso al trono.

Il re continuava a rispondere che mai si sarebbe separato

da Aganone, e Roberto, alla fine, decise di inviare

messaggeri da Enrico I perché lo aiutasse a detronizzare Carlo, e forte

dell’adesione di Enrico, incominciò a prepararsi per impossessarsi del trono,

facendo a tutti grandi liberalità e promesse.

Con i grandi, Roberto concordò di

recarsi a palazzo dov’era il re, e di tenervelo prigioniero, e così

fecero.

Ma il vescovo Ervé che vegliava sul re e

aveva presentito una mossa del genere, giunse al palazzo con i suoi soldati,

chiedendo dove fosse il re; gli fu risposto che “era di là che teneva consiglio”. Il vescovo forzata la porta entrò trovando il re seduto con

poche persone, che erano quelle messe lì per tenerlo sotto guardia.

Il

vescovo capita la situazione, si rivolse al re, dicendogli: “vieni mio re, segui i tuoi servitori” e

lo portò via passando in mezzo a coloro che lo avevano fatto prigioniero. Il re

montato a cavallo

e uscito dalla città con il seguito del vescovo (di centocinquanta

uomini d’arme), fu portato a Reims.

Dopo la partenza del re, i sequestratori, furiosi per la

vergogna di essere stati giocati, tornarono confusi da Roberto al

quale riferirono quanto era successo.

L’INFIDO

GISLEBERTO

SEMPRE PRONTO A

TRADIRE

|

C |

arlo si rivolge a Gisleberto (duca di Lorena) il più potente vassallo del regno, tenuto

in grande considerazione dal suocero Enrico di Sassonia, del quale aveva sposato

(926) la figlia Gerberga.

Costui era figlio di Raniero dal Lungo Collo († 910)

che aveva un sercondo figlio con il suo stesso nome,

Raniero II conte di Haineau, ognuno dei quali, dal re,

al momento dell’insediamento, era stato riconfermato nel

rango.

Gisleberto è stato descritto “di taglia media ma grosso con membra forti,

il collo robusto, gli occhi cattivi

e strabici e talmente mobili che non si riusciva a vederne il colore; i suoi

piedi in continuo movimento, il suo spirito leggero, il suo linguaggio oscuro,

le sue domande fallaci, le sue risposte, equivoche: raramente vi era coerenza e

chiarezza in ciò che diceva. Eccessivamente prodigo nei suoi beni, bramava

avidamente quelli degli altri; mostrava benevolenza di fronte ai superiori e

suoi pari ma in segreto aveva invidia nei loro confronti; le discordie e i

litigi gli procuravano grande

gioia”.

Egli nutriva nei confronti di Carlo una grande avversione e meditava continuamente la sua rovina, in

quanto desiderava avere il regno, non per Roberto ma per sè stesso.

Con i grandi era molto liberale e ad

essi distribuiva parte dei suoi beni, ai più importanti donava terre o superbi

palazzi; conquistava i piccoli con forti somme di oro e di argento; “a questo modo, aveva portato dalla sua parte

un gran numero di persone, ma sconsideratamente, in quanto non le legava a sé

con giuramento per poter consumare i suoi crimini: per questo si vide facilmente abbandonato da tutti

quelli che aveva beneficato”.

Carlo, avendo saputo tutto

questo, si recò con l’esercito nella Lorena per portar

guerra ai belgi (lorenesi) i quali con Gisleberto non osarono affrontarlo e si rinchiusero nelle

fortezze e nelle città.

Il re mandò a coloro che lo avevano abbandonato dei

messaggeri, facendogli dire che con un solenne decreto

reale avrebbe confermato tutte le donazioni fatte da Gisleberto, in terre e palazzi, e che egli avrebbe preso le

loro difese nei confronti di Gisleberto, se questo

avesse tentato di riprendere tutti i benefici che essi avevano ottenuto. Con

questa promessa, tutti si recarono dal re per prestargli giuramento e a tutti

furono confermati i benefici ricevuti e tutti si unirono al re per andare contro

Gisleberto.

Ma questo lo prevenne, e si recò dal re per chiedere il

suo perdono e la sua benevolenza, assicurando che avrebbe mantenuto il

riconoscimento dei benefici e chiedendo per sé solo i benefici di coloro

che erano morti durante l’anno (che erano la più gran parte), che il re, con la mediazione di

Enrico, gli

concesse.

Nel frattempo il re si recò a combattare i Normanni che infestavano il regno e Gisleberto, libero dalla presenza del re, incominciò a maltrattare tutti quelli che dal re avevano

ricevuto il possesso dei benefici.

Faceva infatti prendere

segretamente alcuni o trattava con violenza e senza tregua altri, per far

lasciare ciò che essi possedevano. Alla fine riuscì a rientrare nel possesso dei

suoi beni e si mise a complottare contro il re “più furiosamente che mai”.

Gisleberto si recò dal suocero Enrico per chiedere aiuto, dicendogli che per il re sarebbe stata sufficiente

Gisleberto dunque, non avendo potuto

avere aiuto da Enrico, si recò da Roberto a Soissons

dove convennero tutti i grandi e concordarono di detronizzare Carlo. Roberto ebbe il voto di tutti i

signori presenti e fu

incoronato a Reims, nella chiesa di

Saint Remy (923) dal vescovo Ervé, che morì tre giorni dopo a causa di lunga

malattia.

Carlo sconsolato diceva ai

suoi che avrbbe preferito morire piuttosto che perdere

il trono; i suoi sostenitori decisero che occorreva muovere contro Roberto e

preparate le truppe e si combattè l’ultima guerra di

un re della dinastia Carolingia, con il nuovo

aspirante al regno.

L’ULTIMA GUERRA

DI UN

CAROLINGIO

|

C |

arlo dispose le sue truppe per la guerra dirigendosi verso

la antica residenza reale di Attigny

(923).

La sua armata era formata da una

avanguardia di seimila uomini vigorosi il cui comando era stato assegnato

al conte Fulberto, di origine consolare; egli stesso si mise al comando di

quattromila uomini, in riserva nel caso di bisogno.

Roberto aveva il doppio degli uomini; i vescovi e gli

altri ecclesiastici che accompagnavano Carlo (in assetto di

guerra in quanto gli ecclesiastici erano prima di tutto

guerrieri con l’obbligo di portare la spada nda.), gli suggerirono di non prendere

parte al combattimento perché la razza reale non doveva estinguersi nel mezzo di

una mischia, per cui, sollecitato da varie parti, egli mise alla testa dei

quattromila uomini Agraldo, anch’egli di rango

consolare, che rimase in attesa su un poggio che dominava la pianura (dove vi

era una chiesa dedicata alla vergine Genoveffa).

L’armata procede a corpi serrati,

Roberto avanza con ugual coraggio con una truppa più numerosa. Quando le

due truppe si scontrano la terra si riempie di morti; non si sapeva dove fosse

il re (che contrariamente a quanto detto da alcuni cronisti, non combatteva), ma si vide un guerriero combattere con furore e

quando chiesero se fosse Roberto,

“egli scopre fieramente la sua barba e si

fa riconoscere”; in questo momento Fulberto lo colpisce con un vigoroso

colpo di spada ferendolo mortalmente e mentre Roberto, si riversa sul fianco destro, “gli infligge un colpo di lancia che per

difetto della sua corazza gli attraversa il fegato, il polmone e l’ipocondrio

sinistro”.

Fulberto, assalito dagli altri guerrieri da sette colpi di

lancia, spossato dalla perdita di sangue, cade senza vita ancora

combattendo.

Dopo la morte di Roberto, le due armate combatterono con

tale accanimento che, secondo il rapporto di Flodoardo, morirono, dalla parte di

Roberto, undicimila uomini, dalla parte di Carlo

settemila.

Carlo non si considerò

vincitore per la morte dell’usurpatore, “dunque”, scrive il cronista, “il vantaggio fu incerto e Carlo non ottenne

alcuna spoglia e né gli uni, né gli altri si

impossessarono del bottino: l’occasione (del bottino) non era mancata a Carlo, ma egli era estraneo alla cupidigia e non ne

approfittò”.

I Galli, persistendo nella difesa della

usurpazione chiamarono Raoul (Rodolfo), figlio di Riccardo di

Borgogna e lo

elessero re, malgrado il suo rifiuto.

Il conte Erberto di Vermandois,

che si trovava tra i cospiratori, mandò a dire al re “che lui si trovava in

quella posizione suo malgrado e invitava il re a un incontro in quanto

aveva trovato un eccellente rimedio al male, e poteva ricevere dagli stessi

inviati il giuramento di fedeltà”.

Il re si recò da Erberto e dopo averlo abbracciato, con i

pochi presenti, si misero a conversare con familiarità. Ma durante la

conversazione, Erberto fece intervenire una truppa di

armati che circondò il re il

quale, preso alla sprovvista, non

oppose nessuna resistenza; qualcuno dei suoi riuscì a fuggire mentre il re fu

portato a Peronne e lì tenuto prigioniero.

L’ECLISSI DI LUNA

PREANNUNCIA

MORTE DEL RE

|

U |

na eclissi di luna (*) preannuciava una discordia tra Raoul e Erberto: questo

infatti, aveva chiesto a Raoul la

contea di Laon che Raoul gli rifiutò in quanto l’aveva

accordata a Ruggero, figlio del conte

Ruggero, per cui Erberto incominciò a

cospirare contro Raoul.

Erberto scrisse al papa dicendo che “non aveva nulla da dividere con i complici

che avervano congiurato contro il re Carlo e che desiderava che gli fosse restituito il trono e che

il papa usando la sua autorità apostolica, ordinasse che questo gli fosse restituito al re detrionizzato, sotto pena dell’anatema e di una eterna

maledizione contro chiunque si fosse opposto alla sua sentenza”;

chiedeva inoltre che il papa “scrivesse ai principi di Gallia e

Germania inviando benedizioni per i buoni, maledizioni per gli

oppositori”.

Ma gli inviati giunti a Roma non

avevano potuto adempiere al loro compito perché il papa era stato imprigionato

dal marchese di Toscana (Guglielmo fratello di Ugo di Provenza, re d’Italia, v.

in Articoli: Storia sconosciuta dei primi re d’Italia) e se ne dovettero tornare

senza aver potuto consegnare la

lettera.

Erberto, a questo punto ritornò sui suoi passi e pensò di

allearsi con Ugo figlio del defunto duca Roberto, cosa

che ottenne con giuramento di fedeltà. Con l’aiuto di

Ugo, Erberto riprese i suoi rapporti con Raoul-Rodolfo.

In seguito alla riconciliazione, chiese e ottenne per il

figlio ancora fanciullo, l’episcopato di Reims. Non potendo il fanciullo

esercitare le funzioni vescovili, per la reggenza dell’episcopato fu nominato il

vescovo Olderico.

Nel frattempo Raoul si recò a trovare Carlo nella sua prigione

pregando lo sfortunato re e supplicandolo ripetutamente, di perdonarlo se

riteneva che gli avesse

arrrecato qualche offesa. Raoul gli

disse che non poteva restituire interamente il potere

di cui era stato rivestito, “ma gli

avrebbe restituito ciò che la ragione avrebbe consentito” (vale a dire la

residenza reale di Attigny e del Pouthion).

Dopo poco tempo Carlo, “per la tristezza aveva contratto una malattia di consunzione e morì dopo aver

languito lungamente” (929).

Il dissenso tra Erberto e il re Raoul riprese con furore in quanto essi fecero ricorso a saccheggi

e incendi. Il re si dichiarò contro Erberto,

che ben sapeva come fosse disposto al

tradimento, e si alleò con il duca Ugo, col quale andò a mettere sotto assedio

una piazzaforte di Erberto chiamata Doulens; mise sotto assedio e prese anche Arras dove si legò

agli abitanti con giuramento.

Se ne stava allontanando tranquillamente, quando Erberto

chiamò in suo soccorso i lorenesi che abitavano ai

bordi del Reno, e marciò contro di lui segnando il percorso di saccheggi e

incendi. Prese e saccheggiò una piazzaforte di Ugo,

chiamata Baine, posta presso il torrente Vesle.

Raoul decise quindi di distruggere la potenza di Erberto e si rivolse ai cittadini di Reims dov’era l’abbazia concessa al figlio, con l’ordine di

scegliersi un vescovo; i cittadini risposero “di aver eletto e ricevuto come vescovo il

figlio di Erberto, al quale avevano

prestato giuramentto di fedeltà, non potevano ora abbandonarlo senza

violare il giuramento”.

Il re, avendo capito che quei cittadini erano favorevoli

a Erberto e gli rifiutavano l’ingresso in città, la

mise sotto assedio, per far pressione su di essi; costoro resistettero, ma alla

fine della terza settimana, aprirono le porte,

supplicanti.

Il re, dopo un discorso col quale sottolineava “che essi

proteggevano il figlio di un tiranno e che

Presagi funesti preannunciavano altre sventure

(934): “si videro una moltitudione

di fuochi e fiamme di sangue che attraversavano il cielo come frecce o

serpenti. Sopravvenne una malattia

contagiosa che provocava bubboni di risipola (produceva infiammazione

della pelle, accompagnata da febbre nda.) che fece morire un numero rilevante di persone”.

Poco dopo seguì la morte del re (936) “colpito”, scrive un cronista, “da cachessia ossia da cattiva disposizione

del corpo”; altri fanno riferimento alla “ pedicolosi”,

malattia della pelle provocata dai pidocchi, non

dignitosa per un re, ma a quei tempi la pulizia del corpo, contrariamente ai

romani e ai bizantini, in occidente era completamente

sconosciuta.

*)

Il cronista racconta che “in quei

giorni” (927) “avvenne una eclissi di luna, portatrice di mali: la luna,

per l’interposizione della Terra, si era

completamente oscurata alla vista degli uomini; a Reims, si videro in cielo una moltitudine di fuochi. Questi

presagi furono seguiti da un insieme di febbri e tosse; alcuni ne furno mortalmente colpiti,

soccombendo”.

Dai tempi dei testi sacri indiani e della

Bibbia e per tutto il medioevo vi sono sempre stati

avvistamenti di vario genere che hanno dato luogo ai fenomeni degli UFO, così

classsificati gli oggetti non identificati del terzo

tipo, da cui è sorta la improbabile teoria ”degli antichi astronauti” che avrebbero

dato vita all’essere umano, mentre è oramai certo che la vita, primordiale e

monocellulare, sia arrivata dallo spazio con i

meteoriti, trovando sulla Terra le condizioni per svilupparsi ed evolversi.

FINE