Giacomo Borlone (1484-1485) La

Danza Macabra Particolare Clusone (BG)

LE GRANDI PESTILENZE

DELLA STORIA

SOMMARIO: PREFAZIONE OMIBUS SULLATTUALITA E CONSEGUENZER DEL C.VIRUS:

LA LEGGENDA DELLA PRIMA PESTE IN MESOPOTAMIA DEL DIO ERA; EPIMENIDE CHIAMATO PER PURIFICARE ATENE E LA PESTE RACCONTATA DA TICIDIDE: IL LUOGO DI PROVENIENZA E DIFFUSIONE; I SINTOMI; SI MORIVA CON LE CURE E SENZA CURE; LA PESTE DI BISANZIO DURANTE IL REGNO DI GIUSTINIANO: CHI NE ERA COLPITO VEDEVA I FANTASMI; NON VI ERA NESSUNA SPIEGAZIONE PER LA SCIENZA UMANA; ALCUNI APPESTATI SUPERAVANO LA MALATTIA; I PROVVEDIMENTI DELLIMPERATORE E LA NOMINA DEL REFERENDARIO; NON VI ERA POSTO PER SEPPELLIRE I MORTI LE STRADE ERANO DESERTE LE ATTIVITA MERCANTILI BLOCCATE; LA MORTE NERA DEL 1350; AI FLAGELLI SI AGGIUNSE LINVENZIONE DELLA BOMBARDA INAUGURATA ALLA BATTAGLIA DI CRECY; I SINTOMI DELLA PESTE MUTAVANO IN OGNI LUOGO E AMICI E PARENTI SI TENEVANO A DISTANZA; SI CREDEVA CHE GIOIA E PIACERI FOSSERO IL SICURO RIMEDIO CONTRO LA PESTE; I VICINI DI CASA ERANO AVVERTITI DALLA PUZZA DEI CADAVERI; ELOGIO DI GIOVANNI VILLANI LA LAURA DI PETRARCA MUORE DI PESTE; LA SIGNORIA DI FIRENZE SOSPENDEVA I PAGAMENTI PER PICCOLI DEBITI E LIBERAVA I CARCERATI PER LEGGERI REATI; SPARSA IN EUROPA SINTOMI MUTAVANO IN OGNI LUOGO AMICI E PARENTI SI TENEVANO A DISTANZA; RIAPPAIONO I FLAGELLANTI; LA DANZA MACABRA; LA PESTE NEL 1500 E GLI STUDI CHE NE ERAN SCATURITI (In Nota: BIBLIOGRAFIA DEI TESTI CINQUECENTESCHI VENEZIANI E PADOVANI); LA PESTE A VENEZIA E LA DIATRIBA TRA MEDICI PADOVANI E VENEZIANI; I DUE MEDICI SONO LICENZIATI; LA PESTE MANZONIANA PORTATA DAI LANZICHENECCHI (in Nota: Il passo del Manzoni su Cecilia); IL TUMULTO DI SAN MARTINO DURANTE LA CARESTIA; I MONATTI E GLI UNTORI DURANTE LA PESTE; LA PESTE DI LONDRA DEL 1665 NEL RACCONTO DI DANIEL DE FOE.

PREFAZIONE

OMNIBUS

SULLATTUALITA

E

CONSEGUENZE DEL

C. VIRUS

|

O |

r sono

già moltissimi anni che questo articolo è stato pensato e preparato nelle

ricerche, non saprei dire se per il macabro fascino suscitato dalla peste con il

suo strascico di morte (v. sotto La danza macabra), ed era lì in attesa solo di

essere scritto.

Con

larrivo del C.virus, trovandomi nella

debole fascia dei classificati ad alto

rischio, tra i quali sta avvenendo la falcidie (si è calcolato che per ogni

ventun morti, venti hanno superato i settantanni!) nelle case di riposo (anche

se per mia fortuna vivo nella mia casa, in perfetta solitudine e senza

assistenza), forse limpellente pericolo mi ha dato la carica per scriverlo, liberandomi anche dalla

depressione che mi accompagna da anni; ...

ora, che lho scritto, mi auguro di

vederlo pubblicato!

Anche

se questo nuovo tipo di pestilenza ha avuto un nome scientifico (Covid 19.2) adeguato ai tempi, essa,

come si vedrà, segue più o meno le stesse orme delle pesti del passato, seppur in

forma più attuale e, dal presente excursus

(limitato alla peste e non alle altre pandemie di altro genere come il colera, vaiolo,

febbre petecchiale, spagnola ecc.), vediamo che le pestilenze hanno sempre

accompagnato dallorigine lumanità, facendo sorgere spontanea la domanda: Perché?

Mi

guarderei bene dal voler dare spiegazioni scientifiche che lascio alla scienza;

la mia risposta viene dal sentimento, dal profondo amore per

A Oriente

invece è lIndonesia a farne le spese, deforestata dai giapponesi, che fanno

grande uso del legname, i quali, unitamente ai canadesi, stanno distruggendo

anche le balene, con limpari lotta, allapertura annuale della caccia, di Green

Peace che con le sue barchette cerca di fermare le grandi baleniere!

Una

cosa si potrà dare per certa: che la società con questa sferzata del C.virus, subirà dei cambiamenti radicali, non è possibile

prevedere in che modo, ma tutto cambierà!

IL MAGGIOR NUMERO DI MORTI IN LOMBARDIA

Il

maggior numero di morti causati dal C.virus (in totale in

Italia a maggio 2020 hanno superato i trentamila) tra i quali un grande

contributo è stato pagato da medici e infermieri, meritevoli di una medaglia

doro al valor civile, per aver dato la loro vita compiendo il loro dovere.

Le

maggiori perdite si sono riscontrati in

Lombardia e a Milano; alcuni hanno ritenuto che la causa sia da attribuire alla

globalizzazione, altri alle antenne 5G, altri alla elettricità o allinquinamento.

Per lelettricità, abbiamo lesempio di Nicolas Tesla (1856-1943) che in mezzo

alla elettricità, con tutti gli esperimenti che faceva, aveva passato lintera

la sua vita, morendo alletà di ottantre anni!

Sullinquinamento,

è da dire che nel passato non cera,e per la

globalizzazione è da dire che nellantichità, nel mondo chiuso in se stesso in

cui si viveva, essa non esisteva e la peste arrivava ugualmente dappertutto!

Forse sarebbe

da prendere in considerazione la incidenza della popolazione, avendo

Le pandemie

che si sono succedute nella storia, nella generalità dei casi hanno presentato

gli stessi problemi, primo fra tutti il blocco delle attività economiche e commerciali,

col conseguente impoverimento di tutte le categorie sociali (*) tra le quali i

più danneggiati sono i bisognosi:- Un esempio è dato dalla concentrazione dei

contadini che si trasferivano in città ad Atene come a Milano - che

attualmente si è ripetuto in maniera massiccia in India (già afflitta dalla

tubercolosi!), dove i contadini che si sono recati nelle città per guadagnare

di più (quattro o cinque dollari al giorno!), con il C.virus non solo si sono trovati senza lavoro, ma con il blocco dei

mezzi di trasporto non hanno potuto tornarsene a casa, e senza denaro non hanno

neanche dove andare a dormire ... e la situazione è veramente tragica dal

momento che si tratta di milioni di esseri umani!

LAfrica

da cui si attendevano risultati catastrofici. sta risultando indenne in quanto la sua popolazione

è giovane, anzi giovanissima avendo il 43% della popolazione con meno di quindici anni e solo il 5% ne ha circa

60.

IL

DECRETO RILANCIO E I FAMIGERATI DECRETI ATTUATIVI

*) La situazione italiana tra industria e commercio, le cui

attività sono sospese, è gravissima in quanto comporta la perdita di 10 Mld. alla settimana mentre la girandola dei miliardi

promessi dal Presidente del Consiglio sono risultati solo fumo negli occhi, dal

momento che cominciando dal prestito garantito dallo Stato di 25.000 . per le

aziende, le operazioni risultano ancora bloccate (le Banche richiedono ben

diciannove documenti per erogare il prestito!) e le aziende lamentano di non aver

visto ancora un euro!

Anche la promessa del pagamento di una parte dei 40 Mld. dovuti dallo

Stato alle aziende fornitrici, che avrebbe dovuto essere il primo versamento da

fare alle aziende, da anni in attesa, e, molte, nel frattempo, fallite!

Il nuovo decreto (meglio maxi-decreto,

comunque decreto-rilancio**), che da come è stato presentato sembrerebbe il decreto delle meraviglie di oltre quattrocentocinquanta pagine e duecentocinquantotto articoli, incomprensibili per gli esperti (è stato

detto), pieno di pastoie burocratiche...con periodi lunghi venti righe ... da

apparire come vessillo della burocrazia

a carattere fortemente assistenziale: tutto

ciò che è dato è messo a debito!); dovremo comunque attendere la sua

applicazione pratica ... che non sarà semplice perché dovrà essere seguita da

una cascata di decreti di attuazione

che costituiranno una specie di mare

magnum in cui ci sarà da perdersi: tutto dipenderà dal Capitano che sta

conducendo la nave e vedremo se la spinta al rilancio della economia ci sarà (nulla è stato detto per la ricostruzione rimandata a un altro

faldone!) o si ridurrà tutto a un grande

bluff!

Quantomeno sarà immediatamente esecutivo e non abbisogna di

seguire il percorso dei famigerati decreti

attuativi, che denunciamo pur con la nostra flebile voce.

Questi decreti attuativi

sono stati un vittorioso escamotage della burocrazia per impedire la

realizzazione di quelle piccole riforme date come specchietto per le allodole a

noi cittadini. Ecco come funziona il sistema; si promette su un determinato

settore una legge di riforma e si vara regolarmente la legge, approvata dal

Parlamento e firmata dal Presidente della Repubblica; la legge però si limita a

indicare le linee generali della riforma

in modo che chi lha presentata possa vantarsi della riforma in essa contenuta,

ma nella sua realizzazione pratica la riforma è demandata al decreto attuativo per il quale non viene

fissato alcun termine!

Non solo: ma il decreto

attuativo è materialmente eseguito (scritto) dallo stesso ministero che è

interessato dalla riforma! Ciò significa che il ministero può prendersi tutto il

tempo che vuole per scrivere il decreto e realizzare la riforma ... o non

realizzarla!

Il risultato è che vi sono ben novantotto decreti attuativi da

realizzare, molti dei quali risalgono al Governo Monti ... nel silenzio dei

politici che evidentemente fiancheggiano la burocrazia e della stampa che non

denuncia la stortura!

Ecco come si fanno le riforme in Italia, mentre assistiamo

allibiti alle leggi fatte negli altri paesi come la Germania dove la legge è

fatta e realizzata (es. i pagamenti alle industrie; appena varata la legge gli

industriali sono stati immediatamente pagati), in Italia pur dando

limpressione di aver fatto la legge, quanto alla sua realizzazione ... si

vedrà!

In

Italia,

Vi è

poi linquinamento del mare con tutta la plastica (Great Pacific Garbage Patch) che arriva da dieci fiumi (Yangtze, Xi e Huanpu (Cina), Gange (India), Oyono (Nigeria), Brantas e

Solo (Indonesia), Rio delle Amazzoni (Brasile), Pasig

(Filippine) e Irrawaddy (Birmania),

cloache a cielo aperto; trasportata dalle correnti, aveva formato, nel bel

mezzo del Pacifico unisola grande quanto

Vi è

poi linquinamento atmosferico che porta al surriscaldamento terrestre, che sta

facendo sciogliere i ghiacci dellArtico e, in un futuro molto prossimo, farà

alzare il livello del mare e sommergere le coste, mandando sottacqua le città

costiere tra le quali la città di Venezia, inestimabile città darte, che tra

laltro sta anche sprofondando ... e non sarà il costosissimo Mose, con il

quale si sono arricchiti politici e faccendieri, a salvarla!

*) Negli anni sessanta vi era stato chi

aveva suggerito di aprire un varco nella montagna di Genova in modo che

passando laria, avrebbe ripulito tutta la pianura; lidea non sembra essere

stata balzana, ma nessuno laveva presa in considerazione!

MANCA LO SPIRITO EUROPEO

Nel contesto europeo,

Non è

questo lo spirito dellEuropa che volevamo quando eravamo giovani (v. in questa

Rivista, Unione Europea Storia e Istituzioni), che ci aveva spinti a desiderare

una Europa Unita e coesa, pronta a sacrificare gli interessi nazionali e

particolari, per gli interessi generali!

Aver

fatto entrare nellU.E. i Paesi dellEst è stata una jattura che hanno portato

uno scollamento in quanto questi paesi provenienti dal ferreo regime sovietico

avrebbero avuto bisogno di un periodo di assestamento della loro democrazia;

essi in effetti, non hanno avuto il tempo di maturare uno spirito inteso come europeo,

che comporta quello di accettare disposizioni comunitarie (un esempio è dato

dal rifiuto di recepire le disposizioni sulle quote degli immigrati, come ha

fatto lUngheria, che ha chiuso i confini con muri e filo spinato!); è evidente

che la loro entrata nellUnione ha avuto solo fini utilitaristici, preordinata

solo in funzione dei finanziamenti distribuiti dallU.E., e, quanto al resto

oppongono il più vieto nazionalismo!

Purtroppo

ciò a cui non si era pensato (e non si poteva pensare!), sarebbe stata la

previsione della espulsione per i

paesi che non avessero aderito allo spirito unitario e di solidarietà (peraltro,

di recente opposta, nellimpellenza del C.virus, dai paesi del Nord Europa,

primi fra tutti Olanda e Germania, nei confronti dei paesi del Sud Europa,come

lItalia, Francia e Spagna per la richiesta di finanziamenti!); per di più una

bordata è da ultimo partita con una sentenza della Corte Costituzionale della

Germania contro loperato della BCE, sentenza inaudita e prevaricatrice che

costituisce un attacco al potere della U.E. e alla sua indipendenza e autonomia

nei confronti dei suoi singoli componenti, in quanto unico organo giudicante è

la Corte di Giustizia della Unione Europea.

Nello

stesso tempo, la burocrazia di Bruxelles si dà un gran daffare per fare entrare

due dei paesi balcanici occidentali (*), come lAlbania e

Anche

Lingresso

di altri paesi nellU.E. in questo periodo di crisi, non farebbe che aumentare

il carico già gravoso di una Unione elefantiaca, completamente bloccata da una

burocrazia asfittica che non prende decisioni in campo interno e si mostra completamente

assente nel contesto internazionale.

Abbiamo

grande fiducia nella nomina della due nuove presidenti Christine Lagard della BCE e Ursula von der

Leyen della Commissione, ma occorrerà del tempo per

valutare le loro realizzazioni.

*) Gli altri quattro sono Serbia, Kosovo, Bosnia Erzegovina e

Montenegro

UN PARLAMENTO EUROPEO INUTILE

Peraltro,

lUnione Europea avrebbe bisogno di una bella cura di ringiovanimento e di

riforme (v. in Schede LIdea di Solimano il Magnifico ecc. LUnione Europea impaludata),

primo fra tutti del Parlamento privato della funzione prioritaria Legislativa,

che hanno tutti i Parlamenti del mondo, che con la sua sola funzione di

proporre le leggi, risulta una Istituzione del tutto inutile, che comporta solo

una enorme

spesa per il mantenimento di settecentocinque (erano settecento cinquanta con

E, a

nessun Presidente (ne sono stati eletti consecutivamente due italiani dai quali

non è venuta nessuna idea innovativa. come per es. quella di convincere tutti i

deputati di farsi carico presso i propri rispettivi governi, a rendere quel

Parlamento finalmente autonomo con pienezza dei suo

potere Legislativo

I burocrati

di Bruxelles, invece di pensare di far entrare altri Paesi, potrebbero, oramai dopo

ben settantanni, decidersi a forzare la mano ai Governi, di rendere finalmente autonoma lIstituzione, con un

proprio Governo, con Parlamento, Ministeri

ed Esercito indipendenti, prevedendo, per quei paesi che per motivi

nazionalistici si dovessero opporre, la possibilità di rimanere come associati

esterni alla unione, ovviamente, senza diritto di voto sulle decisioni che

fossero prese dai membri della unione.

Sarebbe

poi opportuno fissare la sede del Parlamento nella stessa sede del Governo in

quanto una sede separata come quella di Strasburgo è un controsenso, voluto

allepoca, dalla Francia, per morivi patriottici, che ha comportato e comporta

un enorme spreco di danaro in quanto, ogni sessione prevede il trasferimento di

casse di documenti da e per Bruxelles!

COINVOLTA

Il C.virus ha posto in evidenza il problema

del sovraffollamento delle carceri 189 carceri italiane: E noto che le carceri

italiane sono da terzo mondo, in una situazione igienico-sanitaria drammatica oltre

ad essere sovraffollate: i quarantamila posti disponibili sono occupati da

cinquantasettemila detenuti con una spaventosa promiscuità (126 detenuti e 148

guardie carcerarie sono risultati positivi al virus con un alto numero di

suicidi tra detenuti e guardie carcerarie): in una cella per quattro sono

ammassati nove detenuti, con la disponibilità di un bugnolo a vista e una doccia senza acqua calda ... e la distanza di sicurezza tra detenuti dovrebbe

essere di mt. 1,80!

Mentre

altri paesi stanno provvedendo ad alleggerire le carceri, in Italia nonostante

vi sia un centinaio di detenuti e centocinquantotto guardie carcerarie positivi

al virus e nonostante vi sia stata

una rivolta che ha avuto alcuni morti, invece di liberare (tenendoli agli

arresti domiciliari) i detenuti di reati non gravi e con solo alcuni mesi da

scontare o in attesa di giudizio (liberando così un diecimila posti): è stato

fatto tutto il contrario: sono stati mandati a casa trecentosessantasei boss mafiosi, per motivi di salute!

Pur

essendo dubbio che tutti costoro avessero bisogno di particolare assistenza

medica, trattandosi di detenuti che

hanno commesso reati gravi (e più avanti si vedrà che durante la peste a

Firenze erano stati liberati solo coloro che avevano commesso reati leggeri!), tenendo sempre presente

la salvaguardia della persona umana, per costoro, che avevano bisogno di particolari

cure mediche, non disponibili nelle

carceri dove erano detenuti, si poteva provvedere a metterli in un unico ospedale

(ve ne sono di liberi!) per poterli assistere in maniera adeguata.

Improvvido

e inopportuno è stato il provvedimento al quale il ministro, subissato di

critiche e polemiche, con giravolta il ministro ritiene di farli ritornare in

carcere ... con altro pasticcio davvero inestricabile!

Riprendendo

largomento, il vanto giuridico dellItalia è stata la previsione della funzione educativa della pena, sostenuta

da Cesare Beccaria fin dal 1764 e prevista nella nostra Costituzione; nella

pratica i detenuti, salvo alcune eccezioni che offrono risultati positivi, passano

le loro giornate nella più assoluta inedia, senza che siano impegnati in alcuna

attività, sì che quando hanno finito di scontare la pena, uscendo dalle carceri

tornano a delinquere.

Da

tempo è stata predisposta la riforma carceraria; ma il precedente ministro

Orlando laveva rinviata fino allultimo momento e quando è stato sostituito,

la riforma è rimasta nel cassetto, dove la tiene anche lattuale ministro Bonafede.

Purtroppo,

con tutti i gravi problemi che assillano la Giustizia, ambedue i ministri (ma anche

gli altri che li hanno preceduti!) hanno completamente dimenticato la corposa

materia della riforma che prevede la sostituzione

dei quattro codici (civile e penale e le due procedure), causa anche della

lentezza dei processi e dello spaventoso arretrato ai quali si aggiungono ora i

processi sospesi a causa del C.virus: e siamo al blocco totale ...e la magistratura, a

parte le polemiche interne, tace!

Tra tante

polemiche, i due ministri si sono limitati ad apportare modifiche alla sola prescrizione in materia penale ... facendola

passare per riforma della giustizia!

Il Manzoni

proprio relativamente alla materia giudiziaria (con particolare riferimento

alle grida) aveva scritto che le riforme umane, si fanno per gradi (precisando): parlo delle vere riforme, non di tutte le

cose che ne hanno preso il nome!

Ci

chiediamo come mai dei ministri che dimostrano di non avere specifiche capacità

innovative, rimangano imperterriti a occupare la poltrona solo perché la

politica glielo consente, arrecando un danno alla comunità!

LItalia

ha bisogno di essere interamente riformata e ricostruita, come se fosse uscita

da una guerra, ma occorrono anche uomini capaci di provvedervi ... con i tempi (*) del ponte di

Genova (onore a Renzo Piano).

Se con

la fine del C.virus

lItalia non dovesse partire, sarà definitivamente condannata a rimanere un

paese da terzo mondo ... come è stato fino ad ora!

*) Per lItalia un ponte di quel genere (il ponte è bello ma quel

contesto sottostante di condomini non lo é, sarebbe meglio un bel bosco!) tirato

su in venti mesi sembra un miracolo (ora si deve procedere solo allasfalto); è

stato possibile perché è stata messa da parte la burocrazia che dovrebbe essere tenuta da parte da tutti gli appalti

oppure prevedendo larresto per i funzionari che, anche per loro salvaguardia,

ritardino la esecuzione dei progetti come sta avvenendo nelle zone terremotate

dove su 2.6oo progetti ne sono stati portati a esecuzione 260. Naturalmente

facendo grande attenzione a possibili infiltrazioni criminali che negli appalti

trovano la porta aperta attraverso i subappalti

che dovrebbero essere assolutamente vietati, ma di questa possibilità,

stranamente, nessuno ne parla!

DELLA PRIMA

PESTE

IN MESOPOTAMIA

DEL DIO ERA

|

L |

a peste

da sempre ha accompagnato luomo durante tutta la sua storia e quelle di cui si

ha notizia ne sono state tante, da poterne fare un lunghissimo e interminabile

elenco; di queste solo alcune sono state descritte da valenti scrittori che riportiamo

cominciando da quella avvenuta in Mesopotamia, di cui si ha notizia con la Leggenda di Era (*).

In

questo mito babilonese e assiro (ricordiamo che la civiltà mesopotamica dal

3000 al 500 - si sviluppa in tre fasi: sumera, babilonese e assira fino alla invasione di Babel

(

I

sette dèmoni incitano il dio a compiere le sue opere nefaste; il cattivo dèmone

Ishum, spargitore della pestilenza, ricorda al dio

tutto il male già compiuto, specialmente quello contro la città di Babele, il

suo re e i suoi abitanti, ma anche le distruzioni di altre città importanti

della Babilonia, come Nippur e Uruk, Dûrilu e qualche altra.

Il dio

Era, approva quanto gli dice Ishum e si sente

incoraggiato a compiere distruzioni ancora maggiori; egli si augura che le

varie parti della Babilonia si distruggano vicendevolmente e che infine si

sollevi Akkad e getti tutti a terra; dà perciò a Ishum l'incarico di eseguire tutto ciò che desidera, e Ishum fa come Era gli aveva ordinato.

Gli

dèi ne sono spaventati, ma Ishum continua a eccitare

il dio a sempre nuove devastazioni, e infine a placarsi; così infatti avviene,

e s'inizia il periodo della prosperità che durò per parecchi anni.

Nella

forma a noi pervenuta il mito non è che l'introduzione di uno scongiuro, e

consta di vari estratti del mito completo che per ora non ancora si conosce.

Edizione: Ebeling, Der akkadische Mythus vom Pestgotte

Era (Berlino, 1925). Giuseppe Furlani in Disionario Bompiani dei Personaggi e

delle Opere, 1983.

*) Rileviamo che di questa divintà non se ne

fa menzione tra le divinità della Mesopotamia.

EPIMENIDE CHIAMATO PER

PURIFICARE

ATENE

E

RACCONTATA DA TUCIDIDE

|

L |

a prima

peste abbattutasi su Atene è quella alla quale accenna Plutarco nella vita di

Solone (VIII-VII sec.) quando parla del gran sacerdote Epimenide Festio di Creta (Candia), il quale, avendo gli dei mandato

i segni della loro ira sulla città, lo avevano chiamato per purificarla e lo

storico purtroppo, non parla né della calamità, né della purificazione, ma è

preso dalla descrizione del quasi leggendario personaggio.

Epimenide

era infatti considerato uno dei sette sapienti e stimato come uomo pio, caro

agli dei e dotto nelle cose divine, per sapienza infusa dal cielo e misteriosa;

egli aveva inoltre la sobrietà del sacerdote e la sua maniera di nutrirsi era

meravigliosa. Per questo gli uomini di quel secolo lo consideravano figlio

della ninfa Balte e lo chiamavano nuovo Curete.

Venuto ad Atene, aveva stretto amicizia con Solone e gli fu giovevole in molte

cose e gli preparò il sentiero delle sue leggi.

Rese

più semplici e ridusse le spese per le sacre cerimonie e introdusse maggior

moderazione per quanto riguarda i lutti, perché impose agli ateniesi di

semplificare i sacrifici alle esequie e abolito quanto di aspro e barbaro si

soleva in precedenza praticare nei pianti, dalla maggior parte delle donne.

Ma ciò

che maggiormente importa egli aveva con certi sacrifici propiziatori e

purificazioni e fondazione di templi rivolto la città alla religione e

devozione, rendendola più obbediente alla giustizia e più maneggiabile per

guidarla alla concordia.

Laltra

peste abbattutasi su Atene, è quella del racconto di Tucidide nelle Storie, del

Proveniente

dalla lontana Etiopia, dopo aver serpeggiato nei territori che le erano intorno, attraversando

il mare, come avverrà per altre epidemie, era sbarcata nel porto del Pireo e quindi

era giunta ad Atene. Tucidide ne era stato anchegli colpito e il suo racconto

(che riassumiamo*) è fatto per cognizione diretta; ed ecco il racconto.

Da

pochi giorni i Peloponnesi e i loro alleati avevano invaso lAttica (23.IV.431 a..C.), quando ad Atene cominciò a manifestarsi la pestilenza:

si diceva che in precedenza la peste fosse scoppiata a Lemno e a1trove,

ma non si ricordava che fosse stata mai tanto perniciosa e avesse ucciso tanti

uomini.

I

medici, che si trovavano per la prima volta a doverla curare, non vi riuscivano

per inesperienza, ed anzi, più degli altri essi stessi morivano, perché più

degli altri venivano a contatto col male; né serviva alcuna altra risorsa

umana; inutili erano anche tutte le suppliche ai templi (Ripamonti riferisce

della processione con la statua di Iside (v. in Schede F. Ermete Trismegisto e

il libro di Thot il Cap. Iside e Osiride), che non

abbiamo riscontrato nel testo consultato), il ricorso ad oracoli e a mezzi del

genere, tanto che finirono col rinunciare, vinti dal male.

IL LUOGO DI PROVENIENZA

E DI

DIFFUSIONE

|

A |

quanto si diceva era iniziata in Etiopia, a sud dellEgitto, dove

si era diffusa, passando quindi in Libia e in gran parte dei territori circostanti;

ad Atene si abbatté inaspettata, partendo dal Pireo (porto di Atene), mentre si era sparsa la voce che fossero

stati gli spartani ad aver gettato i veleni nelle cisterne (in quanto non vi erano

sorgenti); poi raggiunse la città alta, e i morti cominciarono a farsi ormai

più numerosi.

Io

stesso sono stato malato e ho visto con i miei occhi altri ammalati e su questo

malanno ciascuno, medico o profano, potrà esprimere la sua opinione sulla sua

probabile origine e sulle sue cause; io posso dire come esso fu, e indicherò tutti

i sintomi, dai quali si potrà meglio riconoscere il male e non sbagliare se mai

si dovesse presentare unaltra volta.

Quellanno

non vi erano state le altre malattie (di stagione), sembrava che tutti ne

fossero stati immuni, ma se qualcuno si fosse ammalato prima, la malattia si convertiva nella nuova.

I SINTOMI

|

G |

li

altri invece, allimprovviso, senza nessuna causa apparente, mentre erano in

piena salute, erano colti dapprima da violenti calori alla testa; gli occhi,

infiammati, si arrossavano; gli organi interni, come la faringe e la lingua,

erano subito gonfi di sangue e ne usciva un respiro irregolare e fetido;

seguivano poi starnuti e raucedine e in breve tempo il male scendeva nel petto

con forte tosse. Quando si fissava nello stomaco lo sconvolgeva:

sopravvenivano, tra grandi sofferenze, tutti quanti gli spurghi di bile ai

quali i medici hanno dato un nome.

I più

erano presi da conati di vomito a vuoto che provocavano spasimi violenti subito

dopo lattenuazione di quei sintomi o anche molto più tardi.

Al

tatto, il corpo esternamente, non si presentava troppo caldo, né pallido, ma

piuttosto rossastro, livido, disseminato di pustole e di ulcere; allinterno

invece, i malati ardevano al punto che non tolleravano il contatto delle vesti

più leggere né di lenzuoli, né di altro, ma volevano restar nudi e, come massimo

piacere, gettarsi nellacqua fredda; molti di coloro che non erano curati lo

fecero gettandosi nei pozzi, vinti da una sete inestinguibile; ma il bere molto

o poco portava allidentico risultato.

Li tormentava

continuamente limpossibilità di riposare e linsonnia; ma il corpo, durante lo

stadio acuto della malattia, non languiva, ma resisteva alle sofferenze in

maniera sorprendente, di modo che i più o morivano nel settimo o nel nono giorno

per larsura interna, quando ancora avevano un po di forze oppure, se

superavano questa fase, allora, poiché la malattia scendeva nel ventre a

produrvi forti ulcerazioni e una diarrea asciutta, generalmente morivano a

causa di questa, per debolezza.

Il

male infatti, passava per tutto il corpo, cominciando dallalto dove si era

localizzato nel capo; e se si sopravviveva ai suoi attacchi

più violenti, i suoi effetti si manifestavano alle estremità.

Colpiva

infatti il sesso o le dita delle mani e dei piedi, molti scamparono perdendo

queste membra, alcuni anche gli occhi; altri, appena guariti, erano presi da

amnesia completa e non riconoscevano più né se stessi, né i propri cari.

Questo

genere di malattia, superiore a ogni descrizione, colpiva ciascuno con una

violenza troppo grande perché la natura umana potesse resistergli e si dimostrò

diverso dagli altri mali comuni anche in questo: gli uccelli e i quadrupedi che

si nutrono di carne umana, benché i cadaveri insepolti fossero numerosi, non vi

si avvicinavano, oppure, se ne assaggiavano, morivano.

La

prova è che gli uccelli di questo tipo erano assolutamente scomparsi, e non se

ne vedevano né intorno ai cadaveri, né altrove; i cani invece

permettevano meglio di osservare

questi effetti perché convivono con luomo.

Tralasciando

molti altri particolari per cui la malattia delluno si distingueva da quella

dellaltro, dirò che in genere la malattia presentava questo aspetto che ho

descritto; in quel tempo non infierì nessunaltra delle solite malattie: se se

ne manifestava una, alla fine si trasformava in questa.

SI MORIVA CON LE CURE

E SENZA

CURE

|

A |

lcuni

morivano perché non curati, altri nonostante tutte le cure; si può dire che non

vi fosse proprio nessun rimedio la cui applicazione potesse giovare; quel che

era utile a uno era nocivo a un altro; nessun corpo, forte o debole che fosse si

rivelò capace di resistere al male, ma tutti ne erano colpiti, anche quelli

tenuti a regime con ogni cura.

Leffetto

più terribile di tutto questo male era lo scoraggiamento che colpiva chi

saccorgeva dessere malato (lasciandosi subito andare alla disperazione, si

abbattevano ancor di più e non opponevano resistenza) e il fatto che, curandosi

lun laltro, si contagiavano e morivano come bestie; questa era la principale

causa della moria.

Infatti,

se per timore (di prendere il male) non si avvicinavano luno allaltro,

morivano abbandonati e molte case rimasero vuote perché mancava chi prestasse

le sue cure; se invece si avvicinavano ai malati, morivano, specialmente coloro

che volendo dar prova di altruismo, senza riguardo per la propria salute, andavano

dagli amici; e perfino i parenti, vinti dallenormità della sciagura, avevano smesso il compianto

funebre dei defunti.

Ancora

di più, coloro che avevano superato il morbo e lo conoscevano per averlo

scampato e si sentivano al sicuro, compiangevano i moribondi e gli ammalati: esso

infatti non colpiva mai una seconda volta la stessa persona in maniera mortale

e quelli nutrivano per il futuro la fatua speranza di non dover mai più morire di

nessunaltra malattia.

Il

morbo infieriva anche per lammassamento in città di coloro che provenivano

dalle campagne in quanto abitavano in capanne che la calura rendeva soffocanti

e la moria si estendeva in piena confusione in quanto morendo i cadaveri

giacevano, oppure si rotolavano per le strade e intorno alle fonti per il

desiderio di dissetarsi, in cerca di acqua.

I

santuari erano pieni dei cadaveri di coloro che vi si erano attendati e lì

erano morti; le leggi umane e divine non erano più rispettate, né si seguivano

le consuetudini delle sepoltura, ma ciascuno seppelliva dove poteva e molti ricorrevano

a sepolture indecorose, perché ponevano i propri morti su pire altrui e accendevano

il fuoco; altri invece gettavano i propri morti su pire che stavano bruciando,

gettandoli sugli altri cadaveri e se ne andavano.

In città

gli uomini morivano e fuori il paese era devastato dai peloponnesi i quali

erano rimasti nellAttica quaranta giorni e andarono via perché, si diceva,

avevano saputo dai disertori che in città vi era la peste.

La peste era durata circa due anni, ma non era cessata definitivamente perché riprendeva (427-426) e durava da meno di un anno quando morirono quattromila quattrocento opliti dellesercito regolare e trecento cavalieri; per colmo di sventura vi furono anche diversi terremoti nelle stessa Atene, nellEubea e in Beozia e, in particolare, a Orcomeno di Beozia.

E vi erano stati ulteriori strascichi, se negli anni seguenti (428) il grande Pericle (495 c.ca-429) che aveva dato il suo nome al secolo in cui era vissuto (come lo chiama Voltaire, il secolo di Pericle ne Il secolo di Luigi XIV), aveva visto morire i suoi più cari amici, poi la sorella, poi il figlio Santippo e quando gli fu tolto il prediletto Parolo non poté frenarsi dal versare un torrente di lacrime; il morbo non lo risparmiò ma ne fu minato poco a poco; gli amici lo assistevano intorno al suo letto e parlavano delle sue virtù, della potenza che aveva avuto e dei trofei che egli aveva innalzato per la patria; ma Pericle aveva sentito e si era meravigliato che lo lodassero di cose alle quali egli doveva la sua fortuna e che tanti altri capitani avevano fatto prima di lui, mentre non avevano parlato della sua vittoria più bella: che nessun ateniese si fosse mai vestito di bruno per causa sua.

*)

Il testo è ripreso da Storie di Tucidide, Club del Libro, Novara, 1966.

DURANTE

IL REGNO

DELLIMPERATORE

GIUSTINIANO

Riportiamo quasi per

intero la descrizione

di Procopio di Cesarea,

meno conosciuta, sebbene pari nella descrizione

al racconto di Tucidide,

|

C |

irca novecento

anni dopo la peste di Atene, a Bisanzio, capitale dellimpero bizantino,

durante il regno dellimperatore Giustiniano ((v. in Articoli: I Mille anni

ecc. Cap. III)), vi fu unaltra ondata di peste che a dire di Procopio, poco era mancato che andasse distrutto lintero

genere umano.

Qualificata come variolas,

vaiolo, non era del genere che colpiva i bambini; era ben diversa e non

presentava gli stessi sintomi nei vari luoghi che ne fossero colpiti; partita anche

questa dallEtiopia, era passata allEgitto e invaso

Scoppiò

innanzi tutto in Egitto, tra gli abitanti della città di Pelusio (

Sembrava

infatti che si movesse secondo una regola fissa, sostando in ciascun paese per

un determinato periodo di tempo e colpendo tutti col suo contagio, non certo

alla leggera, per poi trasferirsi in unaltra zona, fino agli estremi confini

della terra, come se temesse che qualche angolo del mondo le potesse sfuggire.

Difatti

non lasciò indenni né una sola isola né una spelonca né la cima di un monte ove

si trovassero esseri viventi; e per caso saltò qualche villaggio senza

attaccare gli uomini che vi abitavano o sfiorandoli appena leggermente; più

tardi tornò di nuovo indietro e senza più toccare per nulla coloro che vivevano

nelle vicinanze e che aveva già duramente decimato in precedenza; non si

allontanò da quel villaggio finché non ebbe esattamente pareggiato il numero

dei morti a quello degli abitanti vicini morti prima.

Cominciando

sempre dalle regioni costiere questo contagio poi di là sintroduceva

nellentroterra; il secondo anno, a metà della primavera arrivò pure a

Bisanzio, dove anchio mi trovavo in quel periodo di tempo.

CHI NE ERA COLPITO

VEDEVA I

FANTASMI

|

M |

olti

cittadini cominciarono collavere delle apparizioni di fantasmi, del tutto

simili a uomini nellaspetto: e quando simbattevano in essi, sembrava loro di

venir colpiti in qualche parte del corpo dalluomo in cui si erano imbattuti;

subito dopo aver avuto tale apparizione, venivano colti dalla pestilenza.

Da

principio, chi vedeva i fantasmi cercava di cacciarli facendo scongiuri, come

meglio poteva, ma senza ottenere assolutamente alcun risultato, tantè vero che

molti morirono persino nelle chiese in cui si erano rifugiati; più tardi, per

lo più, rifiutava persino di ricevere gli amici che venivano a fargli visita e

si chiudeva nella propria stanza, fingendo di non sentire se qualcuno bussava

alla porta, evidentemente perché temeva che a chiamarlo fosse uno di quei

fantasmi.

Per

altri però, la peste non sopravveniva in questo modo, bensì avevano delle

visioni durante il sonno e sembrava loro di subire gli stessi colpi da parte

del fantasma sognato o di udire una voce che annunciava loro che erano già

iscritti nellelenco dei morti.

Ma

alla maggior parte delle persone accadeva di essere colte dalla pestilenza

senza essere preavvertite di ciò che sarebbe successo né da sveglie né in

sogno.

Si

ammalavano in questo modo: Erano

assalite allimprovviso dalla febbre, alcune appena si svegliavano dal sonno,

altre mentre passeggiavano, altre ancora mentre erano intente a fare qualsiasi

altra cosa; il corpo non cambiava il suo

precedente colore, né diveniva caldo, come avviene a chi è colto dalla febbre e

neppure appariva alcuna infiammazione, ma dal mattino fino alla sera la febbre

era così debole che né ai malati stessi

né al medico che tastava loro il polso sembrava preannunciare un indizio di

pericolo.

Quindi,

nessuno fra coloro che si erano ammalati credeva di dover morire per quel male;

ma qualcuno nella stessa giornata, qualcuno nella seguente, altri non molti

giorni dopo, vedevano formarsi un bubbone non soltanto in quella parte del

corpo sotto laddome chiamata inguine, ma anche sotto le ascelle e in qualche caso

anche dietro le orecchie o in un punto qualsiasi delle cosce.

Fino a questo stadio della malattia, più o meno i sintomi erano uguali

per chiunque ne fosse colpito; ma da quel momento cominciavano manifestazioni

differenti, non so dire se per la diversità delle costituzioni fisiche o perché

cosi fosse la volontà di Colui che aveva mandato lepidemia.

Alcuni

infatti cadevano in un profondo coma, altri erano presi da un violento delirio,

e tanto i primi che i secondi soffrivano esattamente tutti gli inconvenienti

caratteristici di queste due infermità.

Quelli

che erano sotto leffetto del coma, sembrava dormissero in continuazione; se

cera qualcuno che si prendeva cura di loro, di tanto in tanto assaggiavano un

po di cibo, ma se erano abbandonati a se stessi, per

mancanza di nutrimento in breve tempo morivano.

Invece

quelli che erano presi dal delirio soffrivano dinsonnia e di frequenti

allucinazioni e immaginando che qualcuno venisse ad ucciderli, erano scossi da una

terribile agitazione, per cui si precipitavano in fuga, gridando

disperatamente.

Cosi

coloro che li assistevano stavano in continua apprensione, affranti dalla pietà

e dal dolore, tanto che tutti avevano compassione di loro non meno che dei

malati; e non perché avrebbero potuto contrarre la pestilenza andando loro

vicino: infatti non accadde che alcun medico o altra persona venisse contagiata

dalla peste per aver toccato un malato o un morto, tantè che molti, i quali

erano sempre occupati a curare e a seppellire anche persone estranee, contrariamente

a quanto si potrebbe supporre, continuarono nella loro attività, mentre molti

altri furono subito colpiti inesorabilmente dalla malattia e morirono in breve

tempo.

Si

aveva invece compassione di costoro perché dovevano sopportare durissime pene: per

esempio, quando i malati cadevano dal letto e si rotolavano a terra, essi li

rimettevano a posto e quando tentavano di gettarsi giù dal tetto di casa,

dovevano afferrarli e strapparli via a viva forza; se per caso si trovavano

vicino a un po dacqua, volevano buttarsi dentro, non per desiderio di bere

(molti infatti si sarebbero buttati anche nel mare), ma la causa era da cercare

unicamente nella loro alterazione mentale; gli assistenti dovevano anche

faticare molto per far loro prendere cibo, perché non lo accettavano

voléntieri; tanto che molti, mancando qualcuno che li assistesse, morirono o

consunti dalla fame o per essersi gettati giù dallalto.

Coloro

che non cadevano in coma o non erano colti dal delirio, morivano invece perché

il bubbone andava in cancrena ed essi non riuscivano più a sopportare il

dolore.

Si può

forse supporre che ciò sia accaduto anche a tutti gli altri, ma che, non

essendo nelle loro piene facoltà mentali, non abbiano minimamente potuto

rendersi conto della sofferenza, perché lalienazione toglieva loro la

sensibilità al dolore.

NON VI ERA NESSUNA

SPIEGAZIONE

PER

|

O |

ra,

alcuni medici, trovandosi in imbarazzo perché non conoscevano tutti questi

sintomi, congetturarono che il focolaio della malattia consistesse nei bubboni

e perciò decisero di esaminare i cadaveri di coloro che erano morti; sezionato

un certo numero di bubboni, scoprirono che nel loro interno si era formata una

specie di carbonchio purulento.

Alcuni

morivano subito, altri molti giorni dopo, e in certi casi fiorivano su tutto il

corpo delle pustole nerastre grosse come lenticchie; costoro non rimanevano in

vita nemmeno un giorno, ma morivano immediatamente; molti altri, anzi, erano

colti allimprovviso da uno spontaneo sbocco di sangue che li faceva restare

soffocati sul colpo.

Sinceramente

posso affermare che medici assai rinomati diagnosticarono a molti che sarebbero

ben presto defunti mentre essi, viceversa, poco dopo si sentirono

inaspettatamente liberi da ogni male; a molti altri assicuravano che si

sarebbero salvati e invece erano già quasi sul punto di morire.

Cosi,

di questa malattia, non cera nessuna spiegazione possibile per la scienza

umana, perché in tutti i casi essa aveva un decorso imprevedibile; ad alcuni

era di giovamento lavarsi, altri anche cosi erano ugualmente stroncati dalla

morte; molti morivano per mancanza di cure, altri invece si salvavano; i metodi curativi avevano per ogni singolo

paziente effetti differenti; si può dire, insomma, che nessuno sapeva come fare

per salvarsi, sia che prendesse precauzioni per evitare il contagio, sia che

cercasse di superare la malattia una volta che ne era colto.

ALCUNI APPESTATI

SUPERAVANO

|

C |

i si

ammalava senza motivo e si guariva per puro caso; le donne incinte, se si

ammalavano, morivano sicuramente, alcune di aborto, altre durante il parto e la

morte le coglieva subito, insieme con i loro neonati.

Tuttavia si racconta di tre

donne che sopravvissero, mentre morirono i loro bambini e di unaltra che

invece mori proprio nel momento in cui partoriva, mentre il figlio nacque e

rimase in vita.

Nei

casi in cui il bubbone diventava molto grosso e maturava pus, poteva succedere

che gli appestati superassero la malattia, evidentemente perché la virulenza

del carbonchio trovava lì una via di sfogo e in genere questo era un indizio di

guarigione.

Ma se

al contrario il bubbone manteneva sempre la forma originaria, allora si

manifestavano le complicazioni di cui ho prima parlato. Avveniva anche che a

qualcuno di questi malati le gambe si rinsecchivano e perciò, se il bubbone si formava li, non poteva andare a suppurazione.

A

taluni avvenne di scampare alla morte, ma ne rimase offesa la lingua, nel senso

che per tutta la vita restarono balbuzienti o incapaci di articolare le parole

in modo intellegibile.

A

Bisanzio la pestilenza durò quattro mesi, e in tre di questi fu soprattutto violenta; da principio

la mortalità fu di poco superiore al consueto, lepidemia si diffuse sempre più

rapidamente e il numero dei morti raggiunse la media di cinquemila il giorno,

per arrivare persino a diecimila e anche di più.

I PROVVEDIMENTI

DELLIMPERATORE

E

REFERENDARIO

|

N |

ei

primi tempi ciascuno si preoccupava di dar sepoltura ai morti della propria

famiglia, magari deponendoli di nascosto e con la violenza nelle tombe di altre

persone; in seguito tutto finì in una grande confusione generale.

Vi

furono schiavi che rimasero senza padrone, uomini prima molto benestanti che si

trovarono privati del servizio dei loro domestici o perché malati o perché

defunti; alcune case restarono completamente deserte di persone; per

conseguenza accadde che in quel caos

anche qualche illustre personaggio rimase parecchi giorni insepolto.

Limperatore

naturalmente si preoccupò di prendere provvedimenti per tale situazione e diede

incarico di occuparsi di tutti questi problemi a Teodoro, assegnandogli guardie

di palazzo e una somma di denaro.

Costui

aveva la mansione di segretario relatore delle decisioni imperiali, nel senso

che segnalava allimperatore la richiesta dei postulanti e poi riferiva a

costoro, a loro volta, quali fossero le sue deliberazioni; i Romani chiamano

questa carica col nome latino di referendarius (v. I mille Anni dellimpero bizantino, in

Schede: Cariche di Corte e della Chiesa).

Così,

mentre coloro che non avevano ancora visto cadere in completa distruzione la

loro situazione familiare provvedevano personalmente alla sepoltura dei propri

congiunti, Teodoro, distribuendo il denaro avuto dallimperatore e attingendo

anche al suo patrimonio, faceva seppellire i cadaveri di coloro che erano

rimasti senza assistenza.

Quando

alla fine si giunse al punto che tutte le tombe esistenti furono piene di

cadaveri, la gente se la sbrigava scavando delle fosse nelle campagne intorno

alla città, una dopo laltra, deponendovi i morti, ciascuno come meglio poteva.

Ma in

ultimo, coloro che scavavano le fosse, non potendo più far fronte al numero dei

defunti, salivano sulle torri che sorgono lungo le mura di Sica, e,

scoperchiati i tetti, vi gettavano dentro i cadaveri in gran disordine; così

praticamente riempirono tutte le torri di cadaveri, accatastandoli alla

rinfusa, secondo come cadevano e poi le coprirono di nuovo coi tetti.

Perciò

da esse cominciò a diffondersi fino alla città un puzzo nauseabondo, che

diveniva sempre più insopportabile per gli abitanti, specialmente se soffiava

il vento provenendo da quella parte.

NON VI ERA POSTO

PER

SEPPELLIRE I MORTI

LE STRADE

ERANO DESERTE

LE

ATTIVITA MERCANTILI

ERANO

BLOCCATE

|

I |

n quei

giorni tutte le norme relative ai riti funebri erano trascurate; i morti non

venivano scortati da processioni, comè consuetudine, né accompagnati con i

soliti canti, ma era già abbastanza se si trovava qualcuno che portasse a

spalle uno dei morti fino alla spiaggia della città e qui giunto lo gettasse a

terra, di dove i cadaveri sarebbero poi stati caricati su di una nave e

trasportati e buttati in acque più profonde.

In

quei momenti, però, i cittadini che prima erano stati divisi in fazioni,

deposto lodio reciproco, attendevano in comune agli uffici funebri, portando

via personalmente e seppellendo anche i cadaveri di gente a cui non erano uniti

da nessun legame.

Coloro

che prima si erano compiaciuti di condurre una vita dissipata e piena di vizi,

anchessi, abbandonate le loro riprovevoli abitudini, seguivano con scrupolo le

norme della religione, non perché avessero imparato ad essere saggi e fossero

diventati improvvisamente amanti della virtù, ma perché allora erano tutti

quanti, si può dire, terrificati da ciò che succedeva, e, temendo di dover

anchessi prima o poi morire, erano logicamente costretti dalla necessità delle

cose a imparar momentaneamente la morigeratezza.

Tanto

è vero che, appena guarivano dalla peste di cui si fossero contagiati, ritenendo

di essere ormai al sicuro, perché lepidemia era passata ad altre persone,

cambiavano di nuovo idea e tornavano ai loro vizi, dando più ancora di prima

dimostrazione della loro sconveniente condotta e anzi superando se stessi in dissolutezza e in ogni altro genere di

malefatte.

Si

potrebbe addirittura sostenere paradossalmente, ma senza dire una bugia, che

quella pestilenza, o per caso, o per un disegno divino, fece una scelta diligentissima,

lasciando indenni proprio gli uomini peggiori.

Ma questo si poté constatare solo qualche tempo più tardi.

Per il

momento, a Bisanzio, non era facile veder girare qualcuno per le strade, perché

tutti coloro che avevano 1a fortuna di essere in salute rimanevano chiusi in

casa o a curare i malati o a piangere i morti.

Se

capitava dincontrare una persona che passava per via, era perché stava

portando un cadavere; ogni attività era ferma, tutti gli artigiani avevano

abbandonato la loro arte, e così accadeva di ogni altra specie di lavoro che

ciascuno avesse per le mani.

Di

conseguenza, in quella città chera stata veramente sovrabbondante di ogni

genere di beni, si era diffusa una spaventosa carestia; trovare un po di pane

o qualunque altra cosa in misura appena sufficiente, appariva senza dubbio

unimpresa molto difficile e degna di nota, cosicché si può dire che per

diversi malati la morte sopravvenne prima del tempo per mancanza del

necessario.

Insomma,

a Bisanzio non era più assolutamente possibile vedere qualcuno che indossasse

la clamide, specialmente quando avvenne che si ammalò anche limperatore; a lui

pure, infatti, si sviluppò un bubbone; ma nella città chera la capitale dellimpero romano tutti i cittadini se ne stavano ritirati,

indossando gli abiti normalmente usati in casa.

Questo

fu dunque landamento della pestilenza in tutto limpero

romano e particolarmente a Bisanzio; ma essa si abbatté anche

sullimpero persiano e fra tutti gli altri barbari.

DEL 1350

|

S |

viluppatosi

nei topi (Rattus-Rattus) portatori di pulci, tra le

dune di sabbia del deserto del Gobi e trasportata dalle carovane o dai soldati o

dal rapido servizio postale degli imperatori mongoli, un male misterioso si era diffuso in Cina (1331) e lanno

seguente (1332) aveva colpito il ventottenne Gran Khan Jiiagatu

Toq-Temur con i suoi figli; era avanzato (1346) nelle Indie orientali,

dove non aveva fatto molte vittime; a Tabriz (Iran), si era fermato per sei

mesi e poi aveva proseguito la sua corsa; il flusso in Europa seguì invece la

strada della Crimea con le navi di mercanti che attraversarono il Mar Nero..

A

Cipro dove era vivo il commercio portato dai mercanti, i musulmani, temendo che

gli schiavi si ribellassero, avevano pensato di metterli a morte, ma furono

distratti da un improvviso terremoto; chi fuggiva dal morbo era inghiottito

dalle voragini, mentre in mare i vascelli erano inghiottiti come fuscelli; a

queste sventure, si aggiunse una invasione di cavallette e un nebbione aveva ricoperto per lungo

tempo tutta

Questa

peste fu particolarmente virulenta perché la popolazione era indebolita dalla

precedente carestia e vi avevano contribuito anche le scarse condizioni

igieniche personali e generali; la gente infatti conviveva con gli animali

domestici e dove vi erano animali domestici vi era anche un numero maggiore di

topi; la malattia non era uguale dappertutto; era caratterizzata da 1. infiammazione

della gola e polmoni; 2. violenti dolori al petto; 3. vomito e tosse con vomito

sanguinolento; 4. fetore emanato dal corpo e dallalito; su una popolazione

totale di cento milioni si ebbero dai 25 ai 30 milioni di morti.

AI FLAGELLI SI AGGIUNSE

LINVENZIONE DELLE BOMBARDE

INAUGURATE

NELLA BATTAGLIA DI CRECY

|

L |

Italia era travagliata da tanti disordini e da tanti mali, quando

fu colpita allimprovviso dai più terribili flagelli che il cielo avesse potuto

riservare per castigo della terra: una crudele carestia e la più mortifera

pestilenza di cui le storie abbiano serbato memoria; a questi si potrebbe

aggiungere, un terzo flagello: linvenzione della bombarda, che avvenne in questepoca

sventurata.

Con questo ritrovato (scrive Sismondi) il soldato fu ridotto ad essere semplice macchina, il potere dei

despoti accresciuto, indebolito quello delle nazioni, private le città della sicurezza che

davano loro le mura; ma i durevoli effetti dì così funesta invenzione non si

manifestarono che lungo tempo dopo.

Le bombarde, di cui parlano per la prima volta gli storici, furono

adoperate il 26 agosto del 1326 nella battaglia di Crecy,

tra Inglesi e Francesi; non parvero ai

principi che macchine atte a scagliar delle palle per spaventare i cavalli col

fragore e col fuoco.

Il re dInghilterra, tra bombardieri che aveva egli solo nel suo

esercito, e le saette darco che nellaria sembravano una nuvola e non cadevano

senza ferire persone o cavalli; con i colpi delle bombarde che facevano si grande tremuoto e romore , che pareva

che Iddio tonasse; con grande uccisione di gente e sfondamento di cavalli, Edoardo III sconfisse i francesi.

Lo stesso anno lItalia fu afflitta dalla carestia e le intemperie delle stagioni ne furono la principale cagione; piogge

a dirotto dellautunno (1345), non permisero le seminagioni in ottobre e

novembre e fecero infracidire il frumento che cominciava a germogliare.

Nella seguente primavera imperversarono di nuovo le piogge con

eguale ostinazione; nei successivi mesi di aprile, maggio e giugno la terra fu

sempre o inondata o talmente ammollita, che le sementi delle biade marzuole e

del miglio, non riuscirono meglio di quelle dellautunno.

Né questa sciagura si ristrinse a una sola provincia, ma si

estese a tutta I Italia, alla Francia e ad altri paesi, sicché in gran parte

dEuropa non si era mai fatto un così scarso raccolto come nel 1346; il vino,

1olio ed ogni altro frutto della terra venne ugualmente a mancare.

SOSPENDEVA LE PROCEDURE

PER MINUTI DEBITI

E LIBERAVA I CARCERATI

PER DELITTI LEGGERI

|

Q |

uesta carestia era stata universale in Italia, e non tutte le città avevano provveduto ai

bisogni del popolo, con saggi o generosi regolamenti; ne conseguiva laffievolimento

dei corpi che viziavano gli umori e le malattie epidemiche non tardarono a

manifestarsi.

Frattanto, affinché i poveri non fossero tormentati dalla

carestia, dalle malattie e dai creditori,

Nella estate del 1347 la mortalità fu in Firenze grandissima,

specialmente tra i poveri, le donne e i fanciulli; si calcolava che la carestia

avesse fatto morire quattromila persone.

Ma nello stesso tempo un più terribile flagello si andava

preparando in Oriente; nel regno di Casan (Scizia), si erano aperte voragini

che vomitavano fiamme (si trattava certamente di fuoriuscita di magma ndr.), divampando fra le aride erbe, si

stesero da ogni parte, per molte e molte miglia intorno.

Coloro che si sottrassero a questo disastro, portarono una

malattia contagiosa, che sparsero sulle rive del Tanai (antico nome del Don) e

in Trabisonda: malattia funesta che in quelle

contrade, di cinque persone il morbo ne uccideva quattro.

A Sebastia (Palestina) cadde colla

pioggia unimmensa quantità dinsetti neri che avevano otto gambe e la coda, in

parte morti e in parte vivi; questi avvelenavano col morso; quelli morti si

decomponevano e infettavano laria.

La peste si sparse in tutto il Levante e corse per

Alcune

navi cristiane partite dal Levante la portarono (1347) in Sicilia, e poi a Pisa, dove vi

furono sette morti ogni dieci abitanti; a Siena i morti furono ottantamila in quattro

mesi; a Genova altrettanti in due mesi; sparsa in tutta Italia (1348) ne soffrì

non solo il commercio ma anche lagricoltura con la perdita delle messi di

grano e delluva che marciva incolta.

A Roma

vi furono centosettantamila morti, quanti ve ne furono a Napoli, esclusa

Trapani nel sud; a Milano e nei paesi vicini alle Alpi ai confini con

SPARSA IN EUROPA

I SINTOMI MUTAVANO

IN OGNI

LUOGO

AMICI E

PARENTI

SI

TENEVANO A DISTANZA

|

N |

el

1348 la peste valicò le montagne, e si estese alla Provenza, alla Savoia, nel

Delfinato e nella Borgogna e da Aigues-morts, penetrava

in Catalogna, Granata e

Nel

susseguente anno si sparse per tutte le altre terre occidentali fino alle rive

del mare At1antico,

Lanno

successivo (1349) raggiunse lInghilterra dove si alternò per nove anni mietendo cinquantamila

persone allanno,

Nel

1350 il contagio avanzò verso il Settentrione, spargendosi tra i Frisoni,

Tedeschi, Ungari, Danesi e Svizzeri.

Per

questa calamità la repubblica dIslanda fu allora distrutta; la mortalità fu sì

grande in quellisola agghiacciata che, rimasti soltanto in vita pochi e

dispersi abitanti, il popolo

islandese si spense completamente.

Quando

giunse in Germania (1350) fu preceduta da terremoto e tempeste di pioggia dove

fece, tra i soli frati francescani 124.434 morti e vi furono eccessi contrari

di devozione, pazzia e libertinaggio e fanatici flagellanti (v. sotto); dopo

aver raggiunto lUngheria, si rivolse (1361) a desolare Milano e Venezia dove

colpì il doge Giovanni Dolfin e molti cardinali e vi

furono centomila morti; quindi si rivolse verso Avignone.

Ritornò

a Firenze (1363) dove morì Giovanni Villani che laveva descritta e vi furono

centomila morti.

Era

cessata, ma riapparve verso fine secolo (1393), quando un infetto la portò a

Bologna e via mare giunse a Venezia e Genova e altri la portò a Brescia e

Verona; per ciascuna delle città più piccole era durata circa da cinque a sei

mesi nelle altre dodici mesi.

Il

male si manifestava con una febbre altissima che portava al delirio e

stordimento (stupore) e insensibilità; la lingua e il palato illividivano,

fetidissimo il fiato; a molti sopraggiungeva la peripneumonia (infiammazione dei polmoni)

con emorragie; macchie nere indicavano la cancrena accompagnata da ascessi

esterni; la maggior parte periva il primo giorno: non si conoscevano rimedi.

I

sintomi del morbo non furono in ogni luogo gli stessi: nellOriente unemorragia dal naso era certo

presagio della sopraggiunta malattia e della morte; in Firenze, in principio la

malattia si manifestava o allinguine o sotto le ascelle con una enfiatura della grandezza di un uovo ed

anche maggiore; più tardi questenfiatura, detta gavocciolo si manifestava indistintamente in qualsiasi parte del

corpo; la malattia mutava nuovamente i sintomi, che si manifestava di norma con

macchie nere o livide, in alcuni larghe e rade, in altri piccole e fitte.

Si

vedeva allinizio apparire sulle braccia o sulle cosce poi su tutto il corpo e

come il gavocciolo, erano presagio di

vicina morte; nessuna

arte medica poteva resistere al morbo, sebbene quando incominciò Iepidemia,

oltre ai professori di medicina, un consistente numero di ciurmatori vendessero molti rimedi che non guarivano un solo

ammalato; i più morivano il terzo giorno e quasi tutti senza febbre o alcuna

nuova manifestazione.

Nelle

contrade colpite dalla pestilenza, altissimo e universale fu il terrore nel vedere

con quale prodigiosa rapidità si dilatava il contagio; linfezione si contraeva

solamente conversando

con gli ammalati, non solo toccandoli, ma toccando le cose da loro toccate.

Si

videro animali cadere morti per aver toccato gli abiti degli appestati gettati

nelle strade e per questo non si riteneva una vergogna mostrarsi vili e senza

pietà; infatti, i cittadini non solo si

schivavano lun 1altro, ma i vicini abbandonavano i vicini e i congiunti, se

pur qualche volta si scambiavano visite, si mantenevano a tanta distanza

dallammalato, da mostrare il proprio terrore: e allinfuriare della malattia

fu visto il fratello abbandonare il fratello, lo zio il nipote, la sposa, il

marito e perfino alcuni genitori i propri figli.

E per

tal modo, allinfinito numero degli ammalati non rimase altro sussidio che l affetto eroico di un piccolo numero di amici o lavida

brama dei servi, che per una grossissima somma di danaro mettevano in pericolo

la loro vita per servire il signore.

SI CREDEVA CHE GIOIA

E PIACERI FOSSERO

IL SICURO

RIMEDIO

CONTRO

|

Q |

uesti

ultimi erano per la maggior parte rozzi contadini rozzi, poco avvezzi alla cura

deglinfermi, onde tutti i loro servigi si riducevano per 1ordinario ad

eseguire i comandi che loro davano gli appestati ed a portare alle famiglie la

notizia della loro morte.

Da

tale misero abbandono e dal terrore che colpiva gli ammalati, nacque unusanza

affatto contraria agli antichi costumi, che una donna giovane, bella e modesta

non disdegnava di farsi servire, inferma, da un uomo, comunque giovane e dallo

svestirsi in sua presenza, ogni qualvolta lo richiedesse la cura della

malattia, come se si fosse trovata con una donna.

Era

costume antico in Firenze che le congiunte e le vicine di un estinto di buon

casato, si adunassero nella casa di lui per piangerlo insieme alle più strette

parenti, intanto che i vicini e gli amici si riunivano coi preti innanzi alla

casa.

In appresso il cadavere del

defunto era portato alla chiesa indicata da lui medesimo prima di morire, da

uomini della sua condizione; precedevano il feretro i preti che cantavano,

portando i ceri accesi e chiudevano la pompa funebre i cittadini che si erano

adunati innanzi alla porta.

Ma

queste costumanze cessarono allinfierir della peste, e furono sostituite da

pratiche opposte; non solo gli ammalati morivano senza essere assistiti da

pietose donne, ma non rimaneva più neppure chi li servisse negli estremi

istanti della vita.

Era

invalsa lopinione che la tristezza disponesse i corpi a contrarre più

facilmente la malattia; si credeva per certo che la gioia e i piaceri fossero

il più sicuro rimedio contro la peste e le stesse donne tentavano di distrarre

lanimo dal lugubre apparecchio dei funerali, col riso, coi giuochi, coi

motteggi.

Pochi

cadaveri erano recati al sepolcro accompagnati da più di dieci o dodici vicini,

ed i portatori non erano già onorati cittadini della stessa condizione del defunto, ma persone

della più abbietta plebe, che si facevano chiamare becchini.

Per

grossa mercede costoro trasportavano precipitosamente il feretro non già alla

chiesa destinata dal morto, ma a quella più vicina, spesso quattro o sei preti

precedevano i becchini con pochi

ceri; ma talvolta ancora andavano costoro senza preti; e i preti poi, per non

affaticarsi con troppo lunghi o troppo solenni uffici, riponevano il cadavere,

con l aiuto dei becchini,

nella prima fossa che trovavano aperta.

La

condizione dei poveri ed anche dei cittadini di mezzo era ancora più misera;

chiusi a causa della povertà in case malsane e vicinissimi gli uni agli altri,

cadevano infermi a migliaia e siccome non vera chi li curasse o porgesse loro

alcun refrigerio, morivano quasi tutti.

I VICINI DI CASA

ERANO

AVVERTITI

DAL PUZZO

DEI

CADAVERI

|

E |

rano moltissimi,

sia di giorno sia di notte, quelli che cadevano miseramente moribondi o morti

nelle strade; degli altri abbandonati nelle case, non si conosceva dai vicini

la morte, se non per Il puzzo chesalava dai loro cadaveri.

Per

timore che non sinfettasse laria piuttosto che per carità, si recavano questi

a visitare le camere e far trarre i cadaveri dalle case ed a collocarli davanti

alle porte. Ed ogni mattina se ne vedevano ammassati nelle strade e portavano

le bare o se non ve nerano, il cadavere si metteva sopra una tavola e si

portava alla fossa.

Ben

più duna bara conteneva il marito e la moglie, il padre e i figli o due o tre

fratelli ad un tempo; allorché si scorgevano due preti con una croce

accompagnare un feretro e dire Iufficio de morti, da ogni porta uscivano

altri feretri che si associavano al convoglio ed i preti convenuti per 1a

esequie di un solo defunto, ne trovavano sette od otto da seppellire.

Il

terreno sacro non bastava più a tanti cadaveri, onde si cominciò a scavare nei

cimiteri grandissime fosse nelle quali si collocavano i corpi a strati, di mano

in mano che vi si portavano, poi si ricoprivano con poca terra.

Frattanto

i vivi, persuasi che i diletti, i giuochi, i canti. lallegria potevano solo

scamparli dalla morte, non pensavano più ad altro che darsi bel tempo, non solo

nelle proprie, ma nelle case

altrui, ogni qualvolta credevano trovarvi cosa da dilettarsene.

Tutto

era in balìa di tutti, per cui ognuno, non pensando più alla vita, aveva

abbandonato ogni cura di sé stesso e delle sue sostanze; la maggior parte delle

case erano diventate comuni e chiunque vi entrasse, ne usava come in casa

propria.

Era smarrito

ogni rispetto delle leggi divine ed umane in quanto i loro ministri e chi altro

dovesse provvedere alla loro esecuzione, erano morti o infermi o privi di

guardie e di fanti, che non potevano incutere alcun timore, onde ognuno si

riteneva libero di fare tutto quello che gli tornava a grado,

Le

campagne non erano meno desolate dal contagio, che le città; e i castelli e le

terre erano limmagine

delle metropoli; gli sventurati agricoltori che abitavano le case sparse nei

campi e non potevano sperare né nei consigli di medici, né nellassistenza di

servi, morivano sulle pubbliche strade, nei campi o nelle case, non da uomini

ma da bestie.

In tal

modo non si curavano più delle cose di questo mondo, come se fosse loro

prefissato il giorno della morte, non pensavano più né ai frutti della terra né

al premio delle loro fatiche e invece si sforzavano di consumare al più presto

ciò che avevano già raccolto in precedenza.

Gli

armenti erravano derelitti per i campi abbandonati tra le messi non raccolte e per lo più

rientravano senza guida la sera nelle stalle, benché non vi fossero padroni o

pastori per custodirli.

La

pestilenza non aveva mai in nessun altro tempo disertata a questo modo

lItalia; in Firenze

e nel territorio, di cinque persone ne morirono tre e il Boccaccio è del parere

che la sola città perdesse più di centomila persone.

In

Pisa, di dieci persone ne morirono sette; ma sebbene in questa città, come

altrove, si fosse conosciuto per prova che chiunque toccasse un morto o le sue

vesti o anche soltanto il danaro, era preso dal contagio, sebbene non si

trovasse alcuno che per mercede volesse rendere ai defunti gli estremi uffici,

pure nessun cadavere restò nelle case senza sepoltura.

I

cittadini si chiamavano lun laltro, in nome della carità cristiana, aiutiamoci, dicevano, a portare questo morto alla fossa affinché altri ci portino quando

morremo.

A Siena,

nei quattro mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la peste rapi ottantamila

persone; la città di Trapani in Sicilia (precedentemente risparmiata ndr.) rimase deserta essendo morti fino

allultimo tutti gli abitanti; Genova ne perdette quarantamila, Napoli

sessantamila,

ELOGIO DI

DI GIOVANNI

VILLANI

MUORE DI PESTE

|

O |

sserva

uno storico che in Europa morirono personaggi dalle qualità illustri, mentre la

peste lasciò in vita tutti coloro per i quali la morte sarebbe stata

desiderabile; chi merita di essere da noi più compianto (scrive Sismondi), è Giovanni Villani, lo storico più fedele, più

veritiero, più leggiadro e più animato che avesse fin allora prodotto lItalia.

Abbiamo

fatto non interrotto uso della sua storia, pel corso di un mezzo secolo,

ponendo in lui quella fede chè dovuta ad un autore contemporaneo e giudizioso

che fu parte egli stesso delle cose.

Villani,

come egli stesso racconta, era andato a Roma nel giubileo del 1300 (*); e quivi

appunto, paragonando la decadenza di quellantica capitale del mondo colla

crescente grandezza della sua patria, fermò il disegno di scrivere la storia di

Firenze.

Il

Villani socio di una compagnia di mercanti, aveva pure viaggiato in Francia e

nei Paesi Bassi; fu più volte dei priori della repubblica ed ottenne altri

pubblici uffici, come di direttore della zecca e delle fortificazioni e dell ufficio dell abbondanza delle biade, dimostrando di

poter occupare qualsiasi carriera pubblica e privata.

Verso

la fine della sua vita fu rovinato dal fallimento dei Bonaccorsi dei quali era

socio; e qualcuno scrisse che era stato imprigionato per debiti.

Gli

ultimi libri della sua storia pare diano segno di queste private disavventure,

ed indicano che lautore era diventato dumor tetro e lento; quando morì di

peste nel 1348, doveva essere giunto a matura vecchiaia (1280-1348).

Altre

cronache italiane terminano nella stessa epoca; il che dà luogo a credere che i

loro autori cadessero vittime della pestilenza. Giovanni dÀndrea,

il più illustre giurisperito dIalia e

In

tempo della carestia e della peste, i popoli d Italia, oppressi da tante calamità rimasero per

la maggior parte in una forzata inazione.

*) Era stato il primo Anno Santo (Giubileo) istituito da

Bonifacio VIII e doveva essere centenario, ma Clemente VI, che si trovava in

Avignone, lo rese cinquantenario; Roma nel 1350 era una città in piena

decadenza per di più danneggiata dal precedente terremoto; la peste quellanno

laveva risparmiata e quei pellegrini che vi si erano recati, come Petrarca, ne

rimasero indenni: arriverà infatti sei anni dopo (1356) da giugno fino al marzo

dellanno seguente, riprendendo poi fino a luglio.

RIAPPAIONO I

FLAGELLANTI

|

A |

pparsi

nel 1260, uomini e donne cominciarono numerosi (migliaia!) a vagare per

lItalia flagellandosi a sangue, invocando la pace e inducendo gli usurai a

restituire; trentamila bolognesi si recarono a Modena cantando laudi; poi andarono

a san Gimignano, si flagellarono e ottennero ospitalità, distribuendosi in quelle

case.

Molti

signori come Oberto Pelavicino (Lombardia), Obizzo

dEste (Ferrara), Torriani a Milano, Manfredi in Sicilia piantarono le forche per coloro che

fossero entrati nelle loro città; e, confraternite con vessilli e divise si

recarono altrove.

Nel

1334 fra Venturino da Bergamo seguito da diecimila (e oltre!) uomini che portavano una

gonnella bianca fino a mezza gamba, di sopra una tabarella di biado corto fino al

ginocchio; calze bianche e stivali a mezza gamba, in petto una colomba bianca

collulivo in bocca, nella mano destra il bordone, nella sinistra il rosario,

si recarono a Roma; al papa non piacque e fra Venturino fu messo nelle carceri.

Durante

la peste in Germania i flagellanti si recarono a Spira e in cerchio intorno

alla chiesa, a torso nudo, con le braccia in croce, ognuno riceveva le sferzate

dal vicino dandosi poi il cambio; accompagnavano le sferzate con adorazioni e

canti in tedesco.

Terminata

questa cerimonia, uno di loro leggeva una lettera presentata da un angelo alla chiesa di

san Pietro in Gerusalemme, che annunziava che Cristo era irritato per i peccati

commessi nel mondo, che potevano essere rimessi con lintercessione di Maria,

purché si rimanesse trentaquattro giorni fuori casa e ci si flagellasse (non si

hanno notizie sul loro rapporto con la diffusione della peste).

In

ogni caso erano ben accolti e ricevevano donazioni, il giorno lo passavano in

pubblico; la notte la passavano in chiesa, esclusa la domenica.

Il

loro vestito era nero con croci rosse davanti e dietro e sui berretti, con gli

staffili alla cintura; erano in molti quelli che li seguivano e ricevevano

donazioni; dovevano avere da spendere quattro denari al giorno, essere confessati

e comunicati, aver perdonato i nemici e ottenuto lassenso delle mogli.

Passarono

nei Paesi Bassi, in Francia, in Italia; non fu possibile evitare i disordini

quando vollero imitarli le donne; ritenevano di scacciare i diavoli e si

confessavano e assolvevano lun laltro.

Il

papa Clemente VI (1342-1352) li disapprovò ordinando di denunziarli; il re

Filippo VI di Francia li minacciò di morte se fossero entrati in Francia.

Altra

ondata apparve nel 1399.

Giravano

così per nove giorni, facendo almeno tre chiese al giorno; entrando in un paese

cantavano orazioni

e Stabat Mater recitando tre miserere entrando

in chiesa; durante i nove giorni facevano vita quaresimale, non dormendo in

letto, non svestendosi, molti andavano scalzi; preannunciavano il loro arrivo

nelle città nel nome di Maria vergine chiedendo di accoglierli con devozione.

DallIrlanda

andarono in Inghilterra, in Francia, poi a Genova, in Lombardia, in Toscana e

nel resto dItalia, annunciando la pace, la concordia, facendo prediche e

miracoli.

A

questi eccessi di devozione si contrapponevano eccessi di libertinaggio da

parte di coloro che ritenevano di godersi gli ultimi sprazzi della vita; non

potevano mancare le accuse agli ebrei di avvelenare i pozzi e ne furono

trucidati a centinaia, nonostante il papa Clemente VI avesse cercato di frenare

quel furore.

|

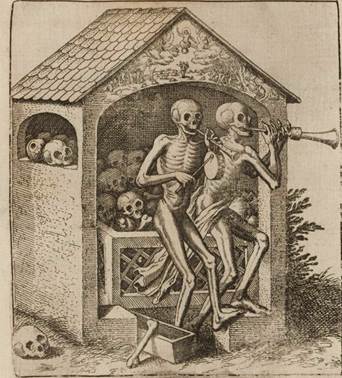

I |

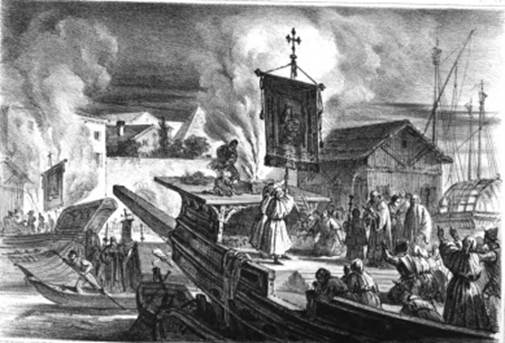

l continuo ritorno della peste nel

medioevo e la paura che ossessionava nella vita di tutti i giorni ricchi e

poveri, aveva fatto sorgere il gusto macabro per la morte, rappresentato, nel

campo artistico dalla danza della morte o danza

macabra, che

costituiva la allegoria tra una vita fugace,

vissuta nel contrasto dello splendore delle corti e della nobiltà e quella dei

numerosissimi poveri e il pensiero della morte che portava al disfacimento e alla

putrefazione del corpo umano.

Nel

campo letterario troviamo The Dance of

the Sevin Deidly Synnis o The

Dance of the Seven Deadly Sins (La danza dei

sette peccati mortali),

del poeta scozzese William

Dunbar (1450?-1520?), e un poemetto satirico

grottesco Danza de

Composto

probabilmente al principio del XV sec.,

Ciascuno

confessa le colpe della sua vita mortale e le compiacenze che ha riposto nei

beni evanescenti, dimentico dell'eterno bene; e ascolta i pungenti rimproveri pronunciati

dalla Morte.

Nellarte

pittorica la rappresentazione della Morte si sviluppò in tutta Europa e

particolarmente in Italia dove la rappresentazione più antica del 1485, è a Clusone

sopra riprodotta); al Cimitero di Pisa abbiamo invece il Trionfo della Morte.

Il

tema della Danza fu ripreso in

Germania nel Todten-Tanz

di Matthaeus Merian nel

1625 con quarantacinque riproduzioni dei rappresentanti delle categorie sociali

che danzano con la morte, accompagnate da versetti rimati in tedesco e latino

di cui riportiamo la chiamata al

risveglio, vale a dire

Da Todten-Tanz

- Matthaeus Merian - 1625

LA

PESTE

STRISCIANTE DEL 1500

E GLI

STUDI CHE NE

ERANO

SCATURITI

|

N |

el

mondo scientifico oramai avanzato, si facevano tutte le ipotesi possibili e con

Girolamo Fracastoro (1476/78-1553); pur essendosi accreditata lidea del