Minucci

porge il suo libro all’imperatore Sigismondo

Frontespizio

del De Feudis di Minucci

FEUDI

FEUDALITA’

E LIBRI

DEI FEUDI

MICHELE E.

PUGLIA

SOMMARIO:

FEUDI E FEUDALITA’; VERSO LA FORMAZIONE DEI “LIBRI FEUDORUM”; SFATATA LA

LEGGENDA DEI LIBRI MANDATI DAL

BARBAROSSA A BOLOGNA; L’IMPERATTORE SIGISMONDO INCARICA MINUCCI DEL RIORDINO DELLA

MATERIA; L’ALZATA DI SCUDI DEI COLLEGHI INVIDIOSI; SAVIGNY CRITICA IL TESTO DI

MINUCCI E NON RISPARMIA BARTOLO; MACCIONI MÉNTORE DI

MINUCCI SULLE TRACCE DEL “DE FEUDIS”;

CHI ERANO GLI AUTORI DEL LIBRI DEI FEUDI LOMBARDI; I LIBRI DEI FEUDI

LOMBARDI SONO ACCOLTI IN TUTTI I REGNI; I GIURECONSULTI DI NAPOLI ACCOLGONO I

LIBRI FEUDALI E SUPERANO I COLLEGHI DEGLI ALTRI REGNI; LA SISTEMAZIONE DEI

LIBRI FEUDALI DA PARTE DI CUJACIO E LA POSIZIONE DEL “DE FEUDIS” DI MINUCCI; LA NUOVA IMPOSTAZIONE DEI LIBRI FEUDALI DI CUJACIO; PREMESSA SULLA CAOTICA SITUAZIONE DEL PAPATO;

LA PARTECIPAZIONE DEL MINUCCI AI CONCILI DI PISA, COSTANZA E BASILEA.

FEUDI

E

FEUDALITA’

|

L |

a

feudalità (*) di origine franco-germanica si potrebbe far risalire al diritto

romano in cui troviamo i “beneficia”

concessi ai milites

(soldati a cavallo) e ai veterani, come

stanziamenti militari per la difesa dei confini, ai quali erano annessi terreni

agricoli ad essi concessi per la loro coltivazione che ne godevano dei frutti,

con l’obbligo di rispondere alla chiamata in caso di necessità: essi erano

assegnati alla parrticolare magistratura militum in ciui erano iscritti questi beneficia era assegnata a un magistrato (Forneri & Conti, Commentatio de Feudis, Leovardiae,

1694).

Essa

era fondata su tre istituzioni: il vassallaggio

costituito dal godimento che inizialmente Carlo Magno (v. Articoli: Carlomagno

e l’idea dell’Europa), aveva concesso ai guerrieri che, a loro spese avevano

combattuto per lui ed era personale, vitalizio e inalienabile.

Il

beneficio con cui i beneficiati

divenivano legalmente vassalli del monarca e gli giuravano fedeltà,

riconoscendolo con l’omaggio proprio

signore e obbligandosi a prestare gratuitamente il servizio militare, pagare

tributi in natura o in danaro, concedergli ospitalità ed altro; successivamente

il termine beneficio. usato per i

veterani romani, fu sostituito (tra il 1025 e il 1078) da quello di feudum che equivale a “praedia civilia” fondo civile in libero possesso,

libero da servitù militari.

Occorre

tener presente che Carlo Magno con la personalità che lo contraddistingueva,

aveva ben tenuto a bada i suoi comandanti

da lui nominati duchi, marchesi e conti (non ancora vassalli o feudatari in

quanto il termine arriverà successivamente) ai quali aveva concesso parti dei territori

conquistati, per amministrarli per suo conto (v. Art, cit. e “I primi re d’Italia”) .

Tali

concessioni seppur potessero durare per tutta la vita, erano sempre nella

disponibilità del monarca, nel senso che dovevano

essere restituiti a sua semplice richiesta, ed erano quindi completamente

avulse da qualsiasi concetto di eredità, nel senso che alla morte

dell’assegnatario il territorio rientrava, senza alcuna formalità, immediatamente, nella disponibilità del

monarca.

Ciò

durò fino a quando a Carlo succedeva il debole Ludovico il Pio e anor più gli altri discendenti, che si troveranno di fronte

alle pressanti e prepotenti richieste degli assegnatari, che poco alla volta

otterranno concessioni che li porteranno ad essere più potenti dei loro re (v.

Il disfacimento dell’impero Carolingio e P. II, Gli ultimi Carolingi).

Dal beneficio, congiunto al feudo,

concessi con l‘investitura, il beneficiato diventava feudatario; con

l’investitura il feudatario godeva della immunità ossia diveniva titolare del proprio

feudo e in esso esercitava la giurisdizione che spettava al sovrano.

La

immunità era stata concessa da Carlo

il Calvo (823-877) con il Capitolare di Quiersy (v.

in Articoli: I Carolingi e la dissoluzione dell’impero), trasmissibile agli

eredi e il feudo diventava così perpetuo.

Carlo

il Calvo aveva fatto anche altre concessioni che rendevano il feudo sempre più

personale, come l’esonero del servizio militare, il diritto di battere moneta,

di imporre tasse e in questo modo il feudatario potette godere di diritti

sovrani; a questo modo, l’unico legame con il sovrano era costituito da un

vassallaggio solo nominale, che faceva del feudatario un principe autonomo.

Il

feudatario a sua volta concedeva benefici ai suoi fedeli, che invece legava a

sé, con l’obbligo di servirlo come soldati

a cavallo quando se ne fosse presentata la necessità, con altri obblighi:

costoro divenivano così vassalli (il

termine derivava dal celtico Gwas che denotava il ministro), del feudatario, vale a dire valvassori che a loro volta legavano a

sé, con gli stessi criteri, i valvassini.

Il

feudo poco a poco perse la sua principale funzione

voluta da Carlo Magno, che era quella di tenere legato il feudatario al sovrano

e con le autonomie concesse dai

sovrani alle piccole formazioni cittadine denominate Comuni, il feudo andò

verso il disfacimento, e, con il disfacimento dei feudi, sorsero i Comuni (v.

Articoli: Formazione dei Comuni e lotte con l’Impero).

Ai

capitolari e al diritto cnsuetudinario, seguì la

legiferazione delle diverse popolazioni europee (Longobardi,Burgundi, Bavari, Franchi, Angli, Goti) primo fra questi (in Italia), lo jus longobardicus, con la

redazione attribuita (ma contestata, come si vedrà più avanti) a Gerardo Nigro

e Odofredo de Orto, consoli mediolanensi

dell’imperatore Federico I Barbarossa (1125-1190).

Seguiva

il jus feudale francorum e jus germanicum antiquus (formato dai capitolari carolingi) e

successivamente (intorno al 1208) al jus Suervicum, Alemannicum e Francicum compilato da Bertoldo conte di Grimmestein, seguito dalla raccolta dell’anonimo feudista (v. sotto), seguita da quella disposta da Federico

II (1194-1250), aggiunta alle Novelle di Giustiniano (come scrive Schilter, Institutiones jus feudale, Lipsiae 1728)

accoppiandolo all’allodio, che, in senso stretto, designava il patrimonio

indisponibile della famiglia che poteva diventare proprietà individuale, quindi

“feudo”, in senso lato, come bene concesso in cambio della “fidelitas”.

*) Il feudalesimo si può definire come quel particolare

fenomeno di carattere economico,

politico e militare che aveva avuto inizio con il capitolare di Qiersy (877) in base al quale Carlo il Calvo concedeva ai vassalli l’immunità con cui i feudi maggiori divenivano

ereditari. Esso andò sviluppandosi con il disfacimento dell’Impero che si

frantumò completamente settant’anni dopo la morte di Carlomagno (814) con la deposizione alla dieta di Tribur (887) di

Carlo il Grosso (v Art. I carolingi e la dissoluzione dell’impero). Da

questo disfacimento

nacquero i nuovi Stati indipendenti (Germania, Francia, Provenza

e Borgogna, Italia, Spagna).

VERSO

LA FORMAZIONE

DEI LIBRI

FEUDORUM

|

I |

l primo accenno a un istituto

feudale, fu scritto da Filiberto, Vescovo di Cbartres all’inizio dell’ XI sec. sulla “Forma della fedeltà” ( documento di cui da lungo tempo si sono perse le

tracce).

Quando Oberto dall’ Orto e Gherardo Negro (XIII sec.), Consoli in Milano, compilarono (1216) il Liber Consuetudines

Mediolani vi inserirono quattro capitoli di

consuetudini feudali, che, comprendendo il solo diritto longobardo, avevano vigore soltanto

all’interno della Lombardia che affiancavano quelli del Gius

feudale dei Franchi e il Gius Alamannico.

Si ritiene

che questo testo accresciuto delle “Consuetudini”, con altre, riunite nei Libri feudorum (Libri dei Feudi *), da parte di un autore ignoto denominato “Feudista”, divennero il testo fondamentale

dello jus feudale.

Migliorotto Maccioni (di cui parleremo più avanti), riteneva che Oberto e

Gherardo, non fossero gli autori del testo emendato in quanto, “in alcuni casi, risultava che le loro opinioni fossero contrastanti, il

che si sarebbe ben poco conciliato con la loro paternità del testo, che invece

con maggiori probabilità era attribuita a Presbiteri (Ugo di Porta Ravennte †1178) che provvide alla sua

integrazione quando Federico I Barbarossa

ne aveva chiesto la integrazione alla Università di Bologna e Ugolino

vi aggiunse le Costituzioni di Corrado III e di Federico Barbarossa, con il titolo di “Decima Collazione” che fu aggiunta alle Novelle di Giustiniano.

Così questo Gius Longobardico versato nel Libri

feudorum, si diffuse in tutte le parti

dell’Europa, penetrato nei Fori e nelle Accademie di Germania ebbe il nome di Gius Feudale Comune.

Ma nelle mani di Bulgaro, Pileo

da Prata (XI-XII sec), Ugolino, Corradino Vincenzio, Goffredo (v. in Articoli: Il Corpus Juris ecc.: Note) ognuno di essi aveva inseritio glosse esprimendo proprie

interpretazioni e opinioni col risultato che non solo essi avevano complicato notevolmente la

materia, ma l’avevano resa eccessivamente astrusa.

Solo con

l’intervento di Colombino (anch’egli dello Studio di Bologna), con il

suo prestigio (come riferiva Giasone del Maino), si mise un freno mise un freno

all’imbarbarimento della materia e nessuno più osò aggiungere ai Libri dei

Feudi ulteriori glosse.

Dopo

la metà XIIImo sec., Jacopo di Ardizzone fece delle aggiunte alla

Glossa e aggiunse ai Libri Feudali una compilazione di cose giudicate (sentenze) che risultarono molto apprezzate dagli

studiosi.

Ma con

il sistema delle integrazioni si giunse, agli inizi del XVmo

sec., come era stato scritto, “fatta da persone non molto capaci” l’intero testo risultava poco

soddisfacente per la funzione che doveva svolgere e su di esso si erano levate

molte lamentele sulla pessima qualità e la poca fedeltà delle stesse parole

delle Costituzioni imperiali, ivi riportate.

A

questo punto la materia era così degradata che occorreva correre ai ripari,

tanto che Molineo (Charles Dumoulin

1500-1566) in seguito commenterà che: “in

ordine alla materia erano state inserite bestialità che creavano conflitti ed

erano state accumulate buone e cattive consuetudini e Oberto e Gerardo (ai

quali se ne attribuiva la responsabilità) erano due pecore” ( **).

Si

era giunti a questo punto, quando l’imperatore Sigismondo incaricava Minucci di riformare la

materia.

*) In questi

Libri dei Feudi fatti aggiornare da Federico II, non erano comprese nè le leggi feudali normanne nè

quelle di Federico II riversate nelle Costituzioni di Melfi (1231).

**)

Inventi... qui ordinem materiarum

in ius observatum, vel neglectum potius, carperent, imò quaedam bestialiter ibi conflituta , bonas, & malas consuetudines suissè cumulatas, Obertumque, & Gerardum fuisse duo pecora (in Schilter).

SFATATA

LA

LEGGENDA

DEI

LIBRI MANDATI

A BOLOGNA DAL

BARBAROSSA

|

P |

ietro

Giannone nella sua “Istoria Civile del

Regno di Napoli” aveva affrontato la materia dei Libri Feudali, con una completa esegesi in cui aveva distinto, i

testi che trattavano la materia in via generale (c.d lombardi), commentati dalla folla dei glossatori (alcuni noti, ma

molti altri sconosciuti), che avevano finito per rendere la materia astrusa e

incomprensibile; per di più, in essi era stato usato un linguaggio barbaro (come sarà definito da A. Pilati), che possiamo

considerare i precursori degli odierni burocrati; per questo motivo li

indicheremo... a memoria dei testi che erano stati utilizzati nel Regno di

Napoli, che lo storico riteneva

differenti dagli altri .

Su

queste Consuetudini dei regni di Sicilia e di Puglia, Giannone

insiste considerandole diverse dalle lombarde, in quanto egli sostiene, gli

abitanti avevano costumi differenti da quelli della Lombardia, ed erano state

denominate con termine corrotto, “Defetari” (come

riferiva Ugo Falcando in “Historia Siciliae”), con la conseguenza che in questi regni non si

avvertiva alcuna necessità di ricorrere ai libri lombardi.

Pare

che questa compilazione - precisava Giannone - si fosse resa nota ai

giureconsulti dei regni del sud dopo l’anno 1187, quando il re Guglielmo II per

la quiete dei suoi sudditi, aveva concluso le nozze della zia Costanza (tirata

fuori dal convento dove si trovava in non più giovane età! ndr.) dandola in moglie a Enrico re di Germania, per far cessare le occasioni

di discordie sugli imperatori d’Occidente.

Ma la discordia avvenne ugualmente tra i baroni in

quanto alla morte di Guglielmo, essi non

accettando Enrico come germanico, elessero loro re Tancredi, il quale ottenne

l’investitura del regno, anche da parte del romano pontefice.

I Libri

milanesi, cominciarono

ad avere vigore, secondo Giannone, nel sud dell’Italia nell’ anno 1194 quando

Enrico, dopo aver scacciati i normanni, essendo uscito vincitore, si era reso

padrone del regno acquisendo, con il matrimonio, i beni dotali della moglie Costanza

d’Altavilla.

Relativamente

a questi primi Libri Feudali,

Giannone risale proprio alla stesura di quei libri che ebbero origine in

Lombardia, (dove vigeva il jus romano-longobardico),

le cui consuetudini, egli dice, non ancora erano state raccolte in volume, alle quali erano state aggiunte le

Costituzioni di Corrado il Salico (990-1039) e di altri imperatori, fino a

quando, ai tempi di

Federico I Barbarossa, ad alcuni giureconsulti milanesi venne in mente di

raccogliere tutto il materiale tenuto così alla rinfusa.

Questi

Libri milanesi, sebbene conosciuti (come

decima collzione)

non acquistarono alcuna autorirà di legge e non

l’acquistarono nemmeno quando Federico Il, figlio di Enrico, promulgò le sue Costituzioni fatte compilare da Pier

delle Vigne; nè quando, sull’esempio delle altre città

d’Italia, avendo ristabilita in Napoli l’Università degli Studi, era stata

introdotta la lettura delle Pandette (v.

cit. Art. Il Corpus juris civilis:

L’abbaglio ecc.) e degli altri libri di Giustiniano.

Non

è infatti da considerare veritiera, precisa Giannone, la costante opinione secondo

la quale i libri della decima collazione,

con Federico I avessero acquistato forza ed autorità, e che, come detto, fossero

stati mandati allo Studio di

Bologna, aflinchè ivi, si leggessero e

si correggessero pubblicamente nelle scuole, e che ciò fosse stato fatto per

suggerimento di Ugolino, come è stato testimoniato da Odofredo

(citato da Panciroli fonte di Giannone).

Qual

bisogno, si chiede Giannone, vi fosse, mandar questi libri a Bologna, quando in

questa città essi, da

molti anni, eran conosciuti e pur letti dai bolognesi?

Anche

molto prima, prosegue Giannone, aveva scritto le sue glosse Bulgaro,

che per più anni aveva professato legge a Bologna, sin dai tempi di Federico I,

dal quale fu fatto anche prefetto di

quella città? (Panciroli).

Quando

era parimenti notissimo in tutte le altre città di Lombardia, come se vi fosse nato;

e molti scrittori d’Italia più antichi di Federico II aveano

già cominciato a commentarli con le glosse come, oltre a Bulgaro, aveva fatto Pileo ed altri indicati

da Arturo (Duck) e indicaati anche dal nostro Andrea

d’ Isernia ?

Odofredo

non aveva scritto altro, se non che Federico Il aveva mandato ai dottori

bolognesi, non già il Libro de’ Feudi,

ma le sue Costituzioni e quelle degli imperadori

d’Occidente, che seguirono quelle di Giustiniano, affinchè,

siccome Irnerio, dalle Novelle, avea inserito nel

Codice ciò che di quelle gli era parso essersi aggiunto di nuovo o corretto,

così essi potessero fare di quelle Costituzioni

aggiungendole al Codice (Corpus juris!), non già al Libro dei’ Feudi, sotto que’ titoli che pareva loro convenire;

ed essi, infatti, riuniti a S. Petronio, “da

quelle Costituzioni estrassero molte cose, che aggiunsero o adattarono alle

leggi del Codice sotto i convenienti titoli”.

L’’IMPERATORE

SIGISMONDO

INCARICA MINUCCI

DEL RIORDINO

DELLA MATERIA

|

I |

ntervenne l’imperatore Sigismondo

(1368-1437), che

dispose il riordino dei Libri feudali e l’inserimento e correzioni delle Costituzioni imperiali; per questo lavoro fu incaricato il giurista Antonio Minucci da Pratoveccbio (nel suo testo era indicato Mincuccius, tradotto Mincucci,

certamente refuso dell’editore al quale all’epoca non si potevano

addurre immediate correzioni).

Il testo portava

infatti il titolo, “Antonii Mincuccius de Pratovetere libri sex ex omni veteri

Feudorum jure nova ordinatione collecti”, ovvero “Ordinatio nova feudorum”.

Il giurista non solo provvide a riordinare

tutta la materia, dividendola in sei

parti, riportando le principali Costituzioni Imperiali (di Corrado, Lotario e Federico Barbarossa), secondo il loro ordine, le Consuetudini

e gli Usi dei Feudi, ma Minucci

adottava una nuova impostazione, eliminando tutto ciò che vi fosse di spurio, con un ordine che risultava più razionale e diverso dai precedenti testi, come riferisce Maccioni; Minucci inoltre ebbe

l’accortezza di evitare che comparissero glosse interpretative (geminazioni), “o testi contrari, nè altro che potesse

rendere imperfetto l' importante lavoro”.

Relativamente

alla parte

riguardante le disposizioni attinenti ai Feudi, la suddivise in XXVII Titoli, iniziando dalle Persone e Investiture e terminando con i Delitti

di lesa Maestà e

Giudizi Feudali (*) .

Inoltre, sotto i

vari Titoli inseriva i richiami alle “Costituzioni imperiali” riguardanti i Feudi e tutti gli Usi

e Consuetudini feudali che si riferivano alla precedente

Collezione; fu eliminato, infine, tutto ciò che potesse rendere imperfetto il mastodontico e certosino lavoro.

Avendo poi cambiato l'ordine del testo, Minucci riportava in apposita

sezione tutte le .Glosse, facendo in modo che non potessero

confondersi con il testo, come invece si era verificato in precedenza, per

altro contrassegnandole, per distinguerle dalle proprie annotazioni che aveva inserito nel testo.

Apriti cielo! Tutto questo enorme e paziente lavoro aveva creato un subbuglio nel

mondo accademico da parte dei malevoli e invidiosi colleghi da parte dei quali

vi era stata una unisona levata di scudi (come si è sempre verificato in Italia

quando si presenta qualche novità,sorgono

dieci voci contrarie, come aveva detto un manager italiano residente in

svizzera!).

*) I Titoli

erano i seguenti: Titolo I. Delle Persone e dei modi delle Investiture. II. Del modo di

acquistare i feudi. III.. Dello stesso argomento. IV. Dei sommi Imperanti, e degli altri che possono concedere

i Feudi. V. Dei modi particolari con cui si danno le Investiture. VI. Del Giuramento e delle forme della fedeltà.

VII. Delle

successioni Feudali riguardo ai Discendenti in via diretta. VIII. Delle successioni dei Discendenti in via collaterale

(Trasversali). IX. De Feudi in linea femminile. X. Della vera natura della successione feudale in genere. XI. Delle cose particolari sulle quali si costituiscono i Feudi. XII. Dei Vassalli e loro

possessi e diritti. XIII.

Dell' alienazione dei feudi. XIV. Dell' evizione Feudale. XV. Dell' ammissione dei Feudi e come questa

possa intervenire senza colpa. XVI. Delle cause e delle colpe per le quali i Feudi si perdano.

XVII. A chi si devolva il

Feudo quando il vassallo ne viene privato. XVIII. Come possa essere privato ancora della

proprietà. XIX. Dell'

agnazione del Feudo. XX. Del Giudice competente. XXI. Dell' ordine del Giudizio Feudale. XXII. Delle prove nei Giudizj Feudali, Testimoni e Giuramento. XXIII. Della necessità di conservare la pace. XXIV. Della pace reclamata col giuramento. XXV.

Delle consuetudini

per conservare la libertà ecclesiastica e del togliere quelle che la distruggano. XXVI. Della pace di

Costanza. XXVII. Dei Giudizi di lesa maestà.

L’ALZATA DI SCUDI

DEI COLLEGHI

INVIDIOSI

|

L |

’opera era stata scritta per l'Università di

Bologna e

nel Proemio Minucci, si rivolgeva ai colleghi di Giurisprudenza dell’Ateneo,

pregandoli di presentarla con i suoi scritti all'Imperatore Sigismondo,

al quale la dedicava, perchè con l’autorità imperiale

se ne potesse

fare oggetto di pubblico dibattito.

Ma vi era stata una levata di scudi da

parte di tutti i colleghi i quali non solo si scahgliarono

contro lo stesso Minucci operando una forma di “stalkimg” nei suoi confronti con tutte le

tribolazioni che gli facevano subire nell’ambiente universitario e purtroppo dalle generiche accuse non

siamo riusciti a distillare le modalità dei loro comportamenti.

Quando

Minucci aveva scritto (1481) il “Lessico”

che costituiva un vero e proprio repertorio

in cui aveva inserito tutto il

corpo civile, con tutti i commenti primari degli interpreti, come si erano

sviluppati nei secoli precedenti, lavoro del tutto nuovo che agevolava la ricerca dei riferimenti giurisprudenziali, l’opera, che per l’epoca

era originale, non solo aveva suscitato l’invidia degli insegnanti, ma un

docente dell’Università di Siena gli aveva contestato il riferimento a un

argomento trattato nelle Pandette, affermando che non esisteva in nessuna parte

del Digesto nuovo (*); il Minucci per

dimostrare di aver ragione, fece ricorso

al famoso “Codice pisano” (**) che si

trovava a Firenze, dimostrando la esattezza di ciò che aveva scritto.

L’ostinazione degli oppositori giunse fino

all’imperatore Sigismondo, che non concedeva l’autorità (in seguito concessa, come vedremo, da Federíco III) e Minucci a causa

degli interventi di questi suoi avversari, che screditavano il suo nome e la sua

professionalità, decise di lasciare

Bologna e trasferirsi a Padova (1429),

Essi sostenevano che l’opera fosse del

tutto inopportuna, perché “già l'ordine dei Libri Feudali era generalmente riconosciuto e lo attestava il fatto che essa

si era così consolidata nel corso di numerosissimi anni e tutti i dottori avevano accettato quella impostazione data ai

commenti delle glosse e alle citazioni ivi riportate, per cui un tale

capovolgimento avrebbe turbato ogni suo ordine che avrebbe finito per alterare tutta la giurisprudenza feudale”. In

effetti essi avendo fissato nellae loro menti la

precedente impostazione non volevano sottoporsi allo sforzo mentale di seguire

la nuova impostazione, peraltro più razionale!

Ciononostante a Firenze e presso altre università

l’opera ottenne ugualmente un risultato lusinghiero e numerosi consensi (1432).

Non si può negare,

in ogni caso in Minucci, una sua naturale insofferenza a fermarsi in un posto,

essendo portato a cambiare spesso sia la sede, sia la materia d’insegnamento.

Invitato a tornare a Bologna, preferì

recarsi a Siena a insegnare giurisprudenza (1432) da dove ritornò a Padova (1443)

per insegnarvi Giurisprudenza, tenuta in auge in questo periodo

dall’insegnamento di molti

maestri (***); da Padova, ritornò ancora a Bologna (1456) dove, questa volta rimase fino alla morte (****) .

Nel frattempo aveva rimaneggiato ulteriormente il suo testo numerando i titoli con

richiami ai capitoli della antica compilazione,

in modo da ovviare alle critiche che venivano continuamente mosse al suo nuovo sistema e aggingendo le

sue glosse a quelle del Colombino, avendo cura di contrassegnarle col nome

dell’autore.

Venutone a

conoscenza l’imperatore Federico

III d’Asburgo (IV come imperatore 1415-1493), succeduto a Sigismondo, richiedeva

al Minucci di

correggere e riordinare ulteriormente l’opera, per poter concedere quella autorità che le avrebbe consentito di esser letta nelle Accademie.

Minucci aveva gà

apportato delle correzioni e provvide a riordinare la glossa del Colombino e le

altre glosse, avendo l’accortezza di contrassegnare ogni parte della glossa

col nome del glossatore come già aveva fatto in precedenza, seguitando sempre a

farvi nuove aggiunte per renderla ancora più razionale e di più facile

consultazione.

Inviò quindi l’opera (avendo imoparato la lezione dai colleghi invidiosi), questa volta

direttamente a Federico III accompagnata da una “epistola” in cui faceva presente di non volere che l’opera fosse

pubblicata se prima non avesse ottenuto il suo riconoscimento, dopo l’esame e

approvazione da parte di un collegio accademico.

L’imperatore nominava il cardinale

Bessarione e Angelo Reatino perché la esaminaessro

ed esprimessero il loro parere, e l’opera ebbe finalmente l’approvazione dell’’autorità Imperiale (come riferiva Giovanni Cuspiniano in “Vita

Federici”), stampata da Schilter a Lipsia, nel

1695 (*****) in modo da poter essere letta, secondo i

desideri del Minucci, in Bologna e in altre

Università (in particolare in Germania dove ebbe ampia diffusione), come

affermato da Erm. Giovach.

de Westfalen (così riportato da Maccioni op. cit.).

Ma, neanche dopo morto Minucci doveva esser lasciato in pace!

Uno strascico di “antipatia”, così ci

è sembrato, doveva emergere oltre un secolo dopo la sua pubblicazione, per

merito di Savigny che dall’alto della sua celebrità, (che certamente non si può disconoscere...

ma questi grandi personaggi a volte sono

turbati dalle loro strane idiosincrasie) aveva considerato il lavoro di Minucci inutile

in quanto annullato dalle tavole di

Bartolo!

*)

Per “digestum vetus” si

intendeva il primo dei cinque volumi di cui era formato il digesto; gli altri

saranno trovati successivamentee e formeranno il “digestum novum”; il vetus era formasto dai libri 1-24.2;, completo, aveva

l’infortiatum 24.3-38; e il movum 39.50,

Codex 1.9; Volumen parvum; Institutiones, Tres libri del Codex e le Novelle.

**) Il Codice Pisano era quasi leggendario e la

circostanza che fosse conservato a Firenze invece che a Pisa era fondata sul

disprezzo che i pisani avevano per lo studio delle Pandette, come Benckmann aveva scritto nella “Storia delle Pandette”,

contestato dal Maccioni; Benckmann infatti sosteneva

che i pisani detestavamo le Pandette in quanto san Bernardo aveva scritto al papa Eugenio III, disprezzando la legge

romana; che i pisani le detestavano, per la stima che avevano per san Bernardo

e infine il disprezzo per le Pandette era dimostrato da alcune pessime

correzioni apportate dai pisani; Maccioni contestava queste affermazioni, dando

ragione della stima che i pisani avevano per le Pantette:

in ogni caso quel codice si trovava a Firenze!

***) Vi insegnavano Raffaello Fulgosio, sebbene da poco deceduto, era dato per suo concorrente nella materia feudale, tra gli altri giuristi Giovanni Imolense e Paolo o Angelo di Castro, Francesco Capilistio, Benedetto Sala, Bartolommeo Cepolla e Giovanni da Pratoveccbio fratello del Minucci.

****) Di Minucci non si conosce con esattezza

neanche la sua data di nascita, indicata

da Maccioni intorno al 1380; lo stesso

Maccioni non aveva saputo indicare quella di morte, escludendo in ogni caso

quella che gli era stata attribuita del 1524 in quanto a questa data, egli

aveva scritto, avrebbe raggiunto centoquarantaquattro anni; il Savigny la indica invece a poco dopo il 1468 data in cui

Minucci, con i figli che avevano commesso un omicidio, era stato bandito da Pratovetere (particolare che Maccioni evita di riportare).

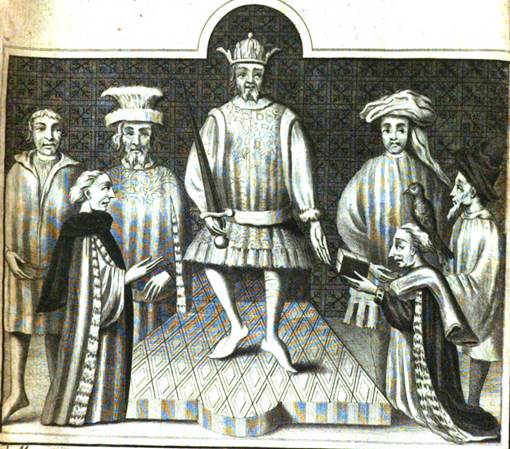

*****) Un bellissimo

esemplare ne ho visto nella biblioteca di Felino Samdeo.

scrive Maccioni, che si conserva nella

nel Capitolo dei Canonici di Lucca; in questo Codice (e attualmente non

sappiamo dove questo prezioso codice sia finito) vi è una bellissma

miniatura rappresentante l’Imperatore seduto insieme al cardinale Bessarione

(evidentemente diversa dalla riproduzione che presentiamo) che ricevevano dal Minucci

il

Libro de Fendi (su Bessarione v. in Schede F.: Polemiche

Umanistiche tra platonici e Aristotelici e, La polemica umanistica sulle

differenze tra Platone e Arisotele continua)

SAVIGNY

CRITICA

IL

TESTO DI MINUCCI

E

NON RISPARMIA

BARTOLO

|

N |

el

Trattato di Storia del Diritto Romano nel Medio Evo (Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter), Friedrich Karl

von Savigny (1779-1861), nel IV volume (abbiamo

consultato l’edizione francese Histoire de

droit romaine au moyen age,

par Charles Guenoux, Paris 1839 messo a

disposizione dalla BNF.), l’illustre

storico riporta meticolosamente, tutti

i giuristi (anche minori) italiani del XIV e XV sec.: tra costoro manca il Mincuccius!

Andando

a cercarlo nell’Indice, al nome Mincuccius si rimanda a Pratovetere, e quivi, con

sorpresa senza alcuna altro riferimento, si trovano direttamente riportati i

dati biografici che lo riguardano, le città in cui aveva insegnato, insomma

tutta la biografia, frutto delle

ricerche del Savigny, c0mpreso il particolare che Mimicci era stato bandito dalla città con i suoi due figli,

che nel 1468 avevano commesso un omicidio; e a questo punto si precisa che egli

era morto poco dopo; e l’aver riportatoquesta biografica nell’indice

è già una cosa strana!

Passando

alla attività giuridica del Minucci, Savigny tende a sminuirla e riferisce:

“Hanno detto a torto, che Mincucci

si era mostrato superiore ai giureconsulti del suo tempo. La sua opera

intitolata De Feudis, libri sex, che ha avuto due edizioni è la sola che ha

conservato il nome di Mincucci fino a noi. E’ una ricomposizione sistematica del testo dei Libri Feudorum. Repertorio aureum dom ant. de Prato veteri in toto juris scripti opere coadjuvantibus

Bartolo nec non in titulus Nicolaus del Neapoli et Dyno in regulis juris libri VI cum aliis additionibus;

alla fine si legge Repertorium...super operibus Bartoli de Saxoferrato etc”.

In pratica Savigny

definiva il testo di Minucci una ricomposizione dei Libri Feudorum

inutile in qunto superato dalle tavole apprestate da

Bartolo!

Savigny

prosegue: Ques’opera ha avuto due edizioni e

Maccioni, ha scritto due opere differenti (una sul testo e una sulla biografia ndr.); e

aggiunge. “Le tavole messe in opera da Bartolo, hanno reso inutile il

repertorio di Mincucci”. Seguono indicazioni relative

al testo, consultato dal Savigny, presso la

Biblioteca di Francoforte.

Alla

fin fine .... il lapidario giudizio di Savigny è

stato di “aver considerato il lavoro del Mincucci ... del tutto inutile,

in quanto Bartolo nel suo libro aveva predisposto delle tavole riassuntive” !

Rimane

innanzitutto inspiegabile la circostanza che Savigny,

cime già abbiamo detto, avesse scritto la biografia di Mincucci

nell’Indice, che poteva benissimo occupare una delle pagine dedicate agli altri

autori italiani, invece di relegarlo sprezzantemente nell’indice, perr di più commentando che le tavole di Bartolo rendevano

inutile il testo del Minucci, che aveva fatto un minuzioso lavoro di risistemazione della materia e non aveva

niente a che vedere con le tavole eiassuntive apprestate da Bartolo in quanto la impostazione data dal Minucci al suo testo era da r e p e r t o r i o, come attesta lo stesso Savigny, che consentiva la rapida ricerca di un argomento; purtroppo

il testo di Bartolo è introvabile come

in genere i testi di Diritto feudale,

nelle librerie antiquarie, salvo le rare copie che si trovano nelle biblioteche

di Bologna Minucci e Schilter a Bologna, Firenze e

Trieste.

Dsponiamo

del testo del Minucci, scaricato qualche anno fa gratuitamente - da Google, (seppur

con diverse pagine mal riprodotte); attualmente Google ha cambiato orientamento

e non consente più di scaricare gratuitamente i libri, come avevamo entusuasticamente riferito nell’articolo: La grande biblioteca virtuale di Google,

pubblicato nella Rubrica “Recensioni “ di questa

Rivista.

Ci era sembrato troppo bello ... e, purtroppo le

cose belle finiscono presto:

è così che va il mondo!

Abbiamo

esposto come era stata distibuita la materia del

testo del Minucci e non vi è alcun dubbio che questo testo, attesti la

razionalità della materia, fosse meglio impostato per la ricerca degli

argomenti di quello di Bartolo: come abbiamo detto, a volte questi grandi

personaggi presi dalle loro bizze, soffrono di idiosincrasie ed evidentemente Savigny aveva così pensato di liquidare il testo di Minucci

che non gli era riuscito digeribile!

Alle

volte i grandi personaggi sembra che mangino vipere, accumulando veleno che poi

han bisogno di sputare ... ma ciò avviene anche con piccoli uomini che si compiaccioni

di se stessi per autogratificazione e si comportano come abbiamo riferito

nell’articolo “I primordi dell’averroismo

e la scuola aristotelico-averroistica di Padova” che avevamo mandato a

quella Università ma era stato rifiutato da un docente compiaciuto di se stesso

che si era sentito di ritenere Rénan, superato (!):

e questo è un esempio del corporativismo

in cui sono chiuse le nostre Università!.

Tornando

al Savigny, è da dire che non aveva trattato male

solo di Minucci ... ma aveva avuto anche da ridire su Bartolo

da Sassoferrato (1314—1357) e sulla

sua fama!

Dopo

aver riportato i suoi dati biografici, egli incomincia col mettere in dubbio

che Bartolo fosse stato incaricato – senza prove – della redazione della bolla

d’oro e delle leggi della Boemia, come era stato riferito; poi passa all’esame

della sua reputazione!

“La sua reputazione” egli scrive, “ha superato tutti i giureconsulti del

medioevo, cosa rimarchevole, dal momento che era morto nell’età in cui molti

giureconsulti celebri cominciavano appena a farsi un nome.

La maggior parte degli autori – prosegue Savigmy – ne parla con ammirazione, Alciato lo

considera il primo dei giureconsulti e rimanda ai suoi commentari, dei cui

testi egli non dà alcuna spiegazione. Ciò nonostante

non sono mancate le critiche severe essendo stato accusato di plagio.

A Padova - scive

Savigny - era

stata creata una cattedra per spiegare il testo e la glossa di Bartolo; la grande reputazione di Bartolo lo ha fatto

considerare come il capo di una nuova scuola ed è stato detto che per primo egli aveva applicato la dialettica alla

scienza del diritto: è un errore già rifiutato in questa opera.

Bartolo, al contrario non ha abusato

delle forme della dialettica e qualche volta lo stesso egli se ne è servito con

vantaggio. Altri hnno sostenuto che prima di Bartolo

non esistevano commentari propriamente detti sulle fonti del diritto.

Questa opinione è completamente

erronea. In effetti esisteva dopo duecento anni, un’abbondanza di commentari su

tutte le fonti del diritto. Si dirà che questi commentari non erano che

semplici glosse? Io risponderei che i commentari di Odofredo

sono molto più estesi di quelli di Bartolo.

Si dirà che Bartolo è stato il primo

a commporre dei commentari scritti, tanto che prima

di lui non abbiamo che lezioni orali? Ma la maggior parte delle opere di

Bartolo non sono che lezioni orali, raccolte dai suoi allievi e da lui stesso

ricompensati.

Aggiungerei che Cino, lo stesso anno

in cui era nato Bartolo (1314), aveva pubblicato un commentario scritto sul

Codice, tale che non ne esiste alcuno nelle opere di Bartolo.

Pertanto, se Bartolo non è

l'inventore del nuovo metodo,

la sua reputazione non è altro che il risultato di un capriccio o

del caso; egli non ha fatto altro diversamente dai suoi predecessori, ma lo ha

fatto solo molto meglio.

Dopo Accursio l'esegesi del diritto

non era che "routine" priva d'intelligenza. Bartolo, come il suo

maestro Cino, gli

aveva dato una nuova strada; e senza dubbio

egli deve una gran parte del suo merito alla pratica giudiziaria dei

primi anni.

L’entusiasmo dei suoi primi allievi

dovette contribuire a estendere la sua reputazione e l’interesse che

l’ispirazione del momento aveva dato alle sue lezioni orali e alle sue

controversie risportate nelle sue opere.

Bartolo, malgrado la sua superiorità

sui suoi contemporanei non è esente dalle manchevolezze del suo secolo. Così, i

vantaggi che gli antichi glossatori avevano trovato nello studio immediato

delle fonti, gli

sono venute a mancare. Una massa enorme di commentari dal merito disparato, si

elevava come una barriera messa davanti ai testi ed egli non aveva saputo

resistere a questa funesta influenza.

Ciò nonostante, le opere di Bartolo sono

importanti da studiare esse stesse a causa

dell’influenza che hanno potuto

esercitare fino ai tempi moderni.

Così

Savigny chiude l’argomento: Come si vede...dando un

colpo al cerchio e uno alla botte!

MACCIONI MÈNTORE

DI

MINUCCI

SULLE TRACCE DEL

“DE FEUDIS”

|

M |

igliorotto Maccioni (1732-1811), nel suo libro dedicato a Minucci (*), riconosce che seppur non fosse intellettualmente

all’altezza di Cujacio o dell’Othmann

né avesse la loro cultura, ma riteneva fosse in grado di dare alle leggi romane

la giusta interpretazione e avere l’acutezza di osservare cose che erano

sfuggite ai tempi dell’olandese Cornelis Bynkersboeck (1673-1743) che si opponeva a Ugo Grozio (e dell’olandese Gerard Noodt

1647-1725).

E in ogni caso Minucci “si era inserito

nel percorso delle scuole di Bartolo e Cujacio come

si evince dal Commentario del Digesto vecchio, in cui riuniva in sé la solidità

della scuola di ambedue i giuristi”.

E, aggiunge, ambedue le scuole del Cujacio e del Bartolo avevano i loro pregi ma anche i loro

difetti, e se la scuola di Cujacio aveva portato

all’intelligenza della Legge romana, aveva

caricato l’interpretazione dei testi “con

l’immensa farragine di erudizione inconcludente ed affettata, che altro non

serve che all’impostura con i difetti che sono quelli dei glossatori e degrado

di interpreti barbari”(difetti che, come vedremo, saranno

presi di mira da Antonio Pilati).

E sull’opera di Minucci non mancarono i

detrattori.

Tremenda era stata la filippica di Zaccaria Nibusio che nella Prefazione della sua opera “Institutiones Juris Feudalis quibus Longobardica

& Germanica Jura enucleantur”

- Lipsiae 1720, si era così espresso (*) (in libera

traduzione): “L’italiano di Bologna detto

Antonio da Pratovetere aveva tentato di riformare il

malato diritto feudale presentando la sua compilazione all’imperatore Federico

perché fosse approvata e fu acetttata, non per

questo, ma perché era abietta e derisa, che feriva i compilatori e commemntatori barbari con insolenza e petulanza e,

riformare il diritto feudale non era né il tempo né il luogo”.

Di queste “Istituzioni di diritto

feudale” in cui sono enucleati il

diritto Longobardico e Germanaico”, di 220 pagine (**),

Maccioni ne spulcia il testo per metterne in evidenza gli errori; ma a noi preme riportare la sua architettura,

in quanto, del libro e dello stesso autore non si hanno motizie!

Esso è diviso in tre libri e questi in capitoli in cui fin dalla Prefazione, Maccioni riscontra molti

errori di carattere storico come per es. relativamente alla parola “feudum” fatta risalire al tempo dell’imperatore Carlo IV (1316-1378),

quando invece risaliva intorno all’anno mille; o dei termini “ambactus”, che presso gli antichi francesi significava “servus”, quando invece fin del tempo di Giulio Cesare il suo significato era di “cliens” (cliente); oppure, passando all’autore del “De Beneficiis”, lo

attribuiva al Tommasio nel 1709, quando invece era stato stampato a Colonia

fin dal 1569, e relativamente al “Commentario

dei Feudi” (Summa feudorum) attribuito a Francesco Duaren

(1509-1559), posteriore al Minucci e al

Barattieri (mentre autore era stato Jacopo di Ardizzone (vissuto dopo il

1244), quando (Duaren) fioriva più di un secolo e mezzo oltre (***).

Relativamente ai termini anticamente usati in Germania “Das-Mann-Recht” che denotavano i “giudizi feudali” che si svolgevano davanti al Signore del Feudo, con soggetti

dello stesso Feudo, quando quelle parole denotano ciò che si dice ancora

Mann-Lebnrecht, cioè il giudizio-

feudale che si svolgeva con i “Pari della Curia” per

esaminare le controversie fra il padrone diretto ed il vassallo

(vasso significa basso, Schilter), e tanti altri.

Johannes

Schilter (oltre che giurista, era editore in Lipsia)

aveva intenzione di stampare l’opera del Minucci e si era rivolto a Ericio (Erik) Maurizio, professore presso l’Università di

Tubinga, il quale possedeva una copia, arricchita da elegantissimi ornamenti, avuta

in omaggio da uno studente, ma ricevette un rifiuto e la cercò altrove (alla

morte del Maurizio la copia fu trovata tra i suoi libri).

Recatosi

a Parigi incontrò Cristiano Guglielmo di Eyben

consigliere del duca di Lussemburgo col quale si recò presso la Biblioteca

Reale per esaminare dei manoscritti, e vi trovò il prezioso Codice che stava cercando.

La

scoperta fu comunicata a Tevenot, Bibliotecario

Regio, perché la copia del Codice ritrovata fosse prestata a Schmidio (Giovanni Filippo Schmit)

che in quel periodo da Strasburgo si era recato a Parigi: ma al rifiuto di

darla in prestito a chicchesia, con grande pazienza, egli

non solo copiò, ma descrisse tutto ciò che si trovava nel libro.

Questo

Codice di Parigi (***). riposto al n. 5115 dei Manoscritti Giuridici, è in folio (di quarta), elegantemente

scritto, con molte miniature (del XVmo secolo non troppo inoltrato). Contiene non solo l' Opera

feudale, ma altre piccole operette.

Vi è nella prima pagina. un'elegante miniatura, con l’imperatore. seduto sul trono, circondato da alcuni "togati” tra quali si vede Antonio da Pratovecchio che reverentemente

gli porge il suo libro.

Lo

Schilter ne fece intagliare una simile in rame apposta

al principio dell'Opera nell' Edizione di Strasburgo dove la fece imprimere

nel 1695 con il Codice che stampò del Gius

Feudale Alemannico, aggiungendovi una “Prefazione” in cui riportava una buona

storia delle Collezioni Feudali,

seguita da molte testimonianze di autori illustri.

*)

“Osservazioni e Dissertazioni sopra il Diritto Feudale l’Istoria e le Opinioni di Antonio

Minucci di Pratovecchio”, Livorno

MDCCLXIV.

**) Tentavit invalide Feudalia

Jura reformare quidam Italus Bononiae dictus Antonius de Pratoveteri. Voluit

Compilationem suam Friderico Imperatori consignare

ut approbaretur sed recepta non

tantum non fuit, sed abjecta,

& derisa, ut ferebat Compilatoris, & Commentatoris Barbari insolentia

& petulantia. Reformare

Jura Feudorum non erat illius temporis & illius Loci.

***) Tralasciando gli errori

riscontrati dal Maccioni e le sue critiche, il contenuto del testo ci sembra

interessante (il diritto feudale lo troviamo affascinante e questo articolo lo

abbiamo maturato da tantissimi anni e dentro gli abbiamo messo amche l’anima,come

d’altronde facciamo per gli altri articoli!), come detto del testo e dell’autore, dalle ricerche effettuate

presso le biblioteche italiane, del Vaticano. e statunitensi non abbiamo

trovato notizie.

Ecco

il giudizio del Maccioni sul libro del Nibusio.

L’ordine

del libro è adattato in modo da oscurare tutta la materia. Nel Libro I tratta

dei modi di costituire e di acquistare i Feudi e riserva poi al Cap. III. del

secondo Libro la trattazione dell'Essenza e della Natura de' Feudi, e qui si

trovano tutte le Definizioni che possono chiarire l'argomento.

Nei

Capitoli IX, X, XI, del Libro II, tratta insieme i Debiti Feudali, e i Modi in

cui cessano i Feudi e si perdono. Nel Libro III tratta dell'autorità del Gius Feudale e vi osserva diverse

questioni sopra la Convenzione Feudale.

Il

cattivo metodo, commenta Maccioni, è seguito da una turba d' infiniti errori

di giudizio e di fatto e non dice che poche parole dello stile della Curia

Feudale nel Libro terzo Cap. IV., e poi impiega molti Capitoli nel Lib. terzo per osservare la coerenza del Gius Comune col Feudale

, e in altri luoghi, come nel Libro primo, Cap. VIII va dietro alle Etimologie di vari nomi, e in così poco

spazio si prolunga tanto.

Tralasciando

molti altri simili errori, mi soffermo su quelli più importanti con i quali si confonde

tutta la materia feudale, seguendo

opinioni false o non comunemente approvate.

Nel

Libro primo, Cap. III, dice che l’Oblazione dell'Enumerazione delle cose

Feudali si deve fare dopo l’investitura, quando in effetti si deve seguire il

contrario. Nel Libro primo, Cap. IV. scrive che l’Investitura simultanea

regolarmente non si rinuova, perché non è del genere

delle Investiture che si devono rinnovare; e pure noi

vediamo che tutti i Dottori sostengono l'opposto (cit. Cocceio).

Nel

Lib. secondo Cap. X, afferma che la Donna quando ha

perduto la Dote non può chiedere la porzione Statutaria (e questo è un massìccio errore). Inoltre nel Libro secondo, Cap. XII, sostiene provenire

dal

quasi delitto la necessaria conseguenza della privazione del Feudo, poiché,

stante l’equità, d’ordinario non si perde il Feduo. Nel

Libro terzo Cap. II asserisce che con l’invesitura

non si trasmette altro che il Gius ad rem. Nel Libro terzo Cap. IV, osserva che per patto aggiunto non si può

ottenere la personale immunità. Nel Libro terzo Cap. V, afferma che non possono

succedere nei Feudi assolutamente coloro che sono ascritti all’Ordine

Ecclesiastico. Nel Libro terzo del Cap. IX assume per vero che essendo sede

vacante un Capitolo, non possa rimuovere i Feudi sottoposti, prendendo esso

equivoco dal non potere il Capitolo concedere un Feudo Nuovo. Nel luogo

medesimo crede che i Vicari dell’impero non possano concedere i Feudi dei Conti e dei Baroni.

Infiniti

altri errori di questo Autore potrei qui riferire ; ma

da quelli che fin'ora si fono notati , si può arguir

che parla a caso, quando non inciampi in qualche scoglio. Eviterò pure di notare

che quel testo

è ripieno di solecismi e barbarismi e di tutto ciò che può far degna l’opera

del del suo

Autore, meritando questo impugnatore del Minucci , che ai suoi scritti si renda

dal pubblico quell' onore che il Mureto (Marc’Antoine Muret 1526-1585) voleva

compartire con i Poeti di Brescia.

****)

Il libro porta il seguente titolo: Antonii Mincucci de Pratoveteri De Feudis

libri sex omni veteri Feudorumjure nova ordinatione collecti. Ad Sacratissimum Principem Sigisundum Romanornm Imperatori nunc prinum

ex MS. Codice Bibliothecae Regiae

Parisiensis editi dudun. vero

ab eruditis desiderati. Argentorati

per Fridericum Spoor

CHI ERANO

GLI AUTORI DEI

I

LIBRI DEI FEUDI

LOMBARDI

|

G |

iannone riferisce che il nome di coloro che avevano

scritto i libri milanesi non è molto chiaro; prima di Cujacio,

egli dice, alcuni ricercatori avevano ritenuto che autore della compilazione

fosse stato Oberto de Orto, avvocato del senato e console milanese, il quale

aveva realizzato l’opera con l’aiuto di Gherardo del Negro altrimenti detto Cacapisto, anch’egli console di Milano e

giureconsulto .

Poi aggiunge, cominciarono ad

illustrare questi libri, con semplici glosse, Bulgaro (1085-1166), Pileo da

Prata, Ugolino de’ Presbiteri (1233), Corradino, Vincenzo, Goffredo ed altri (indicati

da Guido Panciroli 1523-1591) fino all’intervento di Giovanni Colombini (1304-1367) che nel sapere aveva superato

tutti - come aveva scritto Giasone – “dopo di lui niun altro ebbe ardimento di scriver glosse su quei libri”.

Cessate le

glosse si incominciò a scivere le “Summae” opere più

concentrate che contenevano il compendio

della materia, e poi si passò ai “Trattati

de’Feudi” che affrontavano l’intera materia; tra i primi furono Pileo,

Giovanni Fasoli, Odofredo, Rolandino, i due Giovanni Blanasco e Blanco, Goffredo, Giovanni Lettore, Martino Sillimano, Giacomo d’Arena, Giacomo de Ravanis,

Ostiense, Pietro Quessueal e Iacopoo

Ardizzone (Giannone cita come fonte per tutti, Panciroli in Thesaurus e De claris legum interpretibus, di queste

opere non si trovano esemplari e eanche notizie

dell’autore), seguiti poscia da Zasio, Rebuffo,

Anettone, Rosental seguiti

da infiniti altri libri moderni.

Il

primo fra questi giureconsulti secondo

Giannone, fu Giacomo di Belviso ma fu oscurato da Andrea d’Isernia il quale (durante

il periodo di Carlo II che morì nel 1309), scrisse così copiosi commentari sui

feudi (Commentaria in usum Feudum),

che oscurò quanti mai prima di lui si erano accinti in questa impresa.

E,

ancora, dopo aver professato quarantasette anni la legge civile, Baldo degli Ubaldi, detto da Perugia (1319/27-1400),

discepolo di Bartolo, scrisse i “Commentarii sopra i

Feudi” (Panciroli), oltre ad esseere autore del Corpus juris civilis e delle Decretali

di Gregorio IX (e gli sono attribuita altre opere non sue), e poco dopo, Jacopo

Alvarotti da Padova (1385-1453), con “Commentario

ai Libri Feudorum” e Giacobino di Giorgio e Francesco Curzio junior.

Ma sopra tutti, precisa Giannone, emerse il nostro Matteo d’Afflitto (1447/59-1523), il quale oscurava

la fama di costoro (Panciroli). Egli insegnava all’Università di Napoli (sotto

Ferdinando I 1751-1825) con stipendio (gli insegnanti all’epoca erano pagati

dagli studenti ndr.) dove commentava gli interi Libri Feudali di

Isernia, ciò che nessuno aveva mai avuto l’ardire di fare né prima, né dopo di

lui, e per questo criticato dal Camerario (Bartolomeo Camerario detto il Temerario 1497-1564), che riteneva che a

causa della vecchiaia d’Afflitto non avesse ben penetrato la mente di Andrea

d’Isernia.

Su questa critica

insorgeva Giannone che sosteneva che ciò non fosse esatto e “niente vi sarebbe stato da riprendere, in

quanto d’Afflitto avrebbe potuto scrivere anche se avesse avuto l’età di

ottant’anni, l’età che aveva quando morì”.

Aveva iniziato a

scrivere i suoi Commentari nell’anno 1475, come egli stesso aveva confermato,

quando aveva trentadue anni, in quanto erano stati sollevati dubbi da parte del

Camerario, il quale sosteneva che d’Afflitto avesse scritto questi commentarii quando era già vecchissimo e che

perciò (per mancanza di lucidità mentale) non

avesse ben penetrato la mente d’Isernia.

“Taccia” - scrive Giannone - “ingiustamente

attribuita a quell’insigne giureconsulto, in quanto oltre ad aver scritto nella

più verde e florida età, non vi sarebbe stato nulla da riprendere, se avesse scritto all’età di 80

anni nella quale morì”.

D’Afflitto era

morto nel 1523 e fu sepolto ìn Napoli nella Chiesa di

Monte Vergine, ove si legge che carico di anni, in età senìle

era ancora vigoroso di mente da poter sostenere gli studi fino all’ultima vecchiaia;

ciò che i suoi familiari avevano voluto fosse scolpito a causa del livore dei

suoi nemici, i quali avevano convinto il re Carlo (l’imperatore Carlo V) della sua debolezza

senile e l’imperatore (che non aveva molta predisposizione al mecenatismo, come

si vedrà in Art. Carlo V tra Rinascimento, Riforma ecc.), lo aveva privato

della carica di consigliere di Santa Chiara; e, quanto al giudizio sul suo Commentario lo aveva dato Francesco D’Andrea

che aveva scritto che erano pochi coloro che

si potevano paragonare a lui, ma nessuno potesse superarlo.

Sorsero, conclude Giannone,

dopo questi lumi della giurisprudenza feudale, fra noi e gli altri autori, Camerario, Sigismondo

Lofflredo, Pietro Giordan Ursino, Bammacario,

Revertero, Pisananello,

Montano e tanti altri, dei quali a volerli indicare tutti, l’elenco sarebbe lungo

e nessuna menzione potrebbe vantare tanti scrittori in materia feudale, quanto

il regno di Napoli (ieri come oggi in cui ve ne sono quanti in tutta

la Francia! ndr.).

I

LIBRI DEI FEUDI

LOMBARDI

SONO

ACCOLTI

IN TUTTI I REGNI

|

N |

e

conseguìva che nel Codice,

oltre alle Autentiche d’Irnerio, erano stati aggiunti estratti di Statuti e

Costituzioni di Federico I (ivi indicati); e questa, scrive Giannone, fu

l’incombenza data da Federico ai professori di Bologna, e non altro.

Ma,

Odofredo aveva precisato che successivamente Ugolino,

di suo capriccio, al corpo delle Novelle di Giustiniano - già diviso in nove collazioni, dal che chiamato “nona collazione” - aggiunse il “Libro feudale” e, raccolte insieme tutte quelle Costituzioni degli imperatori che riguardavano i feudi, li inserì in quel libro, secondo

l’ordine in cui li troviamo oggi, e i nostri chiamarono sin dai tempi di Odofredo, “decima

collazione”; ciò che testifica che ai

suoi tempi, pochi erano coloro che aveano quelle

Costituzioni così ordinate, come le aveva disposte Ugolino (Schilter,

in Prefatio

al Mincuccius).

Così

erroneamente i più eruditi scrittori hanno

creduto che Federico II avesse dato autorità e forza di legge al Libro

de’ Feudi, e che sin dai suoi tempi, esso

avesse acquistato tal vigore nel nostro e negli altri reami.

Non

altrimenti avvenne dei libri di Giustiniano, in modo che il Corpus juris, ora

comprendeva anhe il Libro dei Feudi - per l’uso e consuetudine

dei popoli e per connivenza dei principi,

i quali permisero che nelle Accademie pubblicamente si insegnasase

e s’illustrasse con commentari, dai loro giureconsulti; e si allegasse nelle conroversie forensi nei loro tribunali, come ben aveva

provato il Molineo

(Charles Dumoulin, 1500-1566, Ad Consuet.), reputato il Papiniano della

Francia.

Molineo,

a torto, scrive Giannone, riprende Odofredo, quasi eh’egli avesse data occasione agli altri d’errare, quando

questo autore non mai disse che Federico avesse dato forza di legge a quel

libro, nè che quella compilazione di Ugolino si fosse

fatta per suo ordine, siccome ancora a torto riprende Bartolo, quasi ch’egli

fosse stato il primo a dare alla raccolta di Ugolino il nome di decima collazione.

Questo

nome è purtroppo antico e più di cento anni prima di Bartolo, era così chiamato

nell’uso comune, come testimoniato dallo stesso Odofredo

e come lo chiamarono tutti gli scrittori prima di Bartolo.

E

così questa “decima collazione” aveva

raggiunto gli altri regni – con i Libri

feudali milanesi –

e per il suo uso e consuetudine aveva acquistato vigore nei regni

dei principi cristiani e aveva raggiunto una tale autorità da superare e

derogare le proprie leggi, quando non erano in contrasto con le proprie leggi e i propri costumi.

Così

avvenne, come attesta Cujacio, nel regno di Francia, che

ricevè quelle leggi feudali, delle quali si avvale

l’Italia, ciò che non ripugnava alle leggi e costumi di quel regno, come per altro ovunque “in cose nautiche” si faceva ricorso alla

romana lex Rodia.

Come

aveva detto il Presidente Charles Giraud, nel suo “Eloge de Schilter”

(in cui sono indicati tutti i suoi scritti, Strasbourg,

1845) il diritto lombardo superando i

monti si era propagato in occidente ed

era divenuto diritto comune dei feudi in Alemagna come in Francia.

Schilter aveva

dimostrato dalle fonti del diritto germanico che vi era un diritto feudale alemannico, un diritto feudale sassone o un diritto feudale

franco, tutto comune al diritto feudale lombardo, ciascuno con un carattere

proprio; e ciascuna famiglia germanica aveva liberamente incontrato nella sua

marcia verso la civilizzazione moderna, una forma analoga al proprio

particolare genio.

Il

Codex juris feudalis alemannici, germaniae et latine di Schilter

(*) scrive Maccioni, è ancora un libro prezioso della cui autorità le

pubblicazioni moderne

non possono fare a meno,

*)

Titolo completo: Codex juris feudalis alemannici, germaniae et latine,

cum commentario ad singula capitula, ac dissertationibus huc pertinentibus et praefatione de ejusdem juris origine, usu auctoritate. Accedunt Antonii Mincuccii de Prato Veteri libri VI de feudis, a biblioth, parisiensi nunc primunm editi; Bartholomaei Baraterii libellus feudorum reformatus, et Antonii D. Alteserrae de origine

et statu feudorum pro moribus

Galliae liber singularis. Argentorati

(Strasburgo) 1697 in 4°, 3 part. en 1 vol, in 4°; reimprimé plus correctement en

1728 à Sttrasbourg in–fol.,

par les soins de Schertz, qui ajouta une préface et quelques disserations dejà imprimé, entre autres celle De jure emponematum (Del diritto

di miglioria fondiario), al quale è da aggiungere Ad jus feudale utrumque germanicum et longobarducum introductio. Strasbug 1695, in 8°; it avec des corrections inédites 1721 ibid. in 8°, 1727 in 8°, it, cum adnot.G .Chr. Gebauer, Lipsiae, 1728 in 8°; it.cum observat. J.G. Heineccii. Berol. 1742, in 8°; it ead. accedunt Schilteri

comment. de natura success. feudalis,

atque ad eamdem mantissa (tirée du traité

De Paragio etc. infra n.36°)

Berol.1750 in 8°. Ce livre classique a de plus eté l’objet de plusieurs commentaires fort étendus, ecrits en langue allemande.

Oltre

a questo testo Schilter aveva riassunto la materia

nelle Institutiones Juris Feudalis

Germanici et Longobardici; Accedunt De Exoeditione Romana etc.Lipsiae, Ioh.

Frid. Gleditschii B. Fil.

1728.

I

GIURECONSULTI

DI

NAPOLI ACCOLGONO

I LIBRI

FEUDALI

E SUPERANO

I

COLLEGHI DEGLI

ALTRI

REGNI

|

L |

a

compilazione di questi libri fatta dai giureconsulti milanesi, scrive Giannone,

non ebbe nelle nostre provincie nessuna autorità di legge, come non l’ebbe nelle

altre parti d’Europa; ma dopo il corso di molti anni, piuttosto per uso e

consuetudine, che per costituzione del principe, acquistarono autorità, ma essa

non fu assoluta, accolta solamente per quelle parti che ripugnavano alle leggi

e in particolare ai costumi di ciascun

regno

Certamente

non l’acquiostarono da noi quando regnava Guglielmo, e i suoi

successori normanni. Quivi si ebbe infatti la compilazione del 1170, come aveva

provato l’accuratissimo

Francesco d’Andrea e non dall’anno 1152, che fu il primo di regno di Federico I, come aveva scritto

Arturo Duck, quando tra il re Guglielmo e Federico ardeva crudele ed ostinata

guerra, e quando tra noi ed i Lombardi era interdetto ogni commmercio

per le guerre intestine che sin dai tempi di Lotario ebbero sempre i nostri

principi con gli imperadori d’Alemagna .

La

tregua tra Guglielmo e Federico non si concluse prima dell’anno 1177 ed avendo

questi regni proprie o particolari consuetudini, come abbiamo visto con i libri

Defetarii,

non vi era la necessità di ricorrere alle leggi dei Lombardi, quando vi erano già

le proprie, con le quali si regolavano i feudi.

E’

da ritenere, prosegue Giannone, che questa compilazione cominciasse ad essere nota

ai nostri giureconsulti dopo l’anno 1187, quando il nostro re Guglielmo per la pace dei suoi sudditi

concluse le nozze di Costanza sua zia con Enrico re di Germania, onde vennero a

cessare le occasioni delle discordie con gli imperatori d’Occidente.

Ma

questo non bastò perchè non seguissero più fiere ed

ostinate guerre; poichè morto poco dopo Guglielmo, i

baroni del regno aborrendo la dominazione di Enrico come forastiero,

elessero loro re Tancredi, il quale anche dal pontefice romano ottenne

l’investitura del regno.

Per

la qual cosa è da credere che questi libri cominciassero ad esser conosciuti dai

nostri dopo che Enrico nell’ anno 1194, scacciati i normanni, si rese padrone

del regno per le ragioni dotali di Costanza sua moglie.

Sebbene

fossero presso di noi conosciuti, non acquistarono alcuna autorirà

di legge; nemmeno l’acquistarono quando suo figlio Federico Il promulgò le sue Costituzioni

fatte compilare da Pier delle Vigne; nè quando, ad

esempio della altre città d’Italia, avendo ristabilita in Napoli l’Università

degli Studi, introdusse che nelle nostre scuole si leggessero le Pandette e gli

altri libri di Giustiniano; poichè non è vera la

costante opinione dei nostri autori, che questi libri da Federico I,

acquistassero forza ed autorità, e che questi fosse primo imperatore che li avesse

approvati, mandandoli a Bologna aflinchè ivi

pubblicamente nelle scuole si leggessero; o che egli fosse stato l’autore, per ordine

dato a Ugolino, della decima collazione, avvalendosi della testimonianza di Odofredo. A torto i nostri scrittori imputano ciò ad Odofredo, il quale non mai scrissø che Federico

mandasse il libro de’ Feudi in Bologna.

E – prosegue Giannone – qual bisogno vi era mandar questo libro in Bologna, quando in questa città

da molti anni era conosciuto e non pur letto dai botognesi,

ma anche molto prima vi avea scritte le sue g]osse Bulgaro, che per più anni professò legge in Bologna,

sin dai tempi di Federico I da cui fu fatto anche prefetto di quella città? (Panciroli)

Quando

era ugualmente noto in tutte le altre città di Lombardia, per essetvi nato; e molti scrittori d’Italia più antichi di

Federico II avevano già cominciato a farvi le glosse come oltre a Bulgaro fece

Pileo, ed altri rapportati da Arturo (Duck), e notati anche dal nostro Andrea

d’ Isernia ?

Odofredo

nel luogo additato non scrisse altro, se non che Federico Il mandò ai dottori

bolognesi, non già il libro dei Feudi,

ma le Costituzioni sue e degli imperatori d’Occidente che furono dopo

Giustiniano, affinché, siccome Irnerio dalle Novelle avea

inserito nel Codice ciò che gli erra parso essersi per quelle di nuovo aggiunto

o corretto, così essi lo stesso facessero anche

per quelle costituzioni, l’aggiungessero al Codice, non già al libro dei

Feudi, sotto quei titoli che paresse loro convenire.

E

così, radunati a S. Petronio, da quelle Costituzioni estrassero molte cose, che

aggiunsero o adattarono alle leggi del Codice sotto i titoli convenienti e quindi

il Codice, oltre alle Autentiche d’Irnerio, si leggono ancora con le altre aggiunte.

In

proposito è da osservare

che dopo la pubblicazione delle Costituzioni (1231) vi fu tra i nostri giureconsulti grande contestazione nella Gran corte,

relativa a questi libri feudali, per quelle parti che non ripugnassero le

nostre Costituzioni e che potessero

avere per noi forza di legge, come si disputò relativamente alla Glossa (in

Costitut. De successinibus),

Si

tenga a questo punto presente che fin da quando si era incominciato a studiare

in Italia con Irnerio, il diritto giustinianeo, questo passava per diritto romano ma tale non era in quanto

era stato elaborato a Bizsanzio ed era quindi

divenuto bizantino (come abbiamo già detto in Art. sul

Corpus Juris civiis

ecc. e ci auguriamo di tornare

sull’argomento ndr.); in pratica il diritto romano originario era stato elaborato e falsato dal bizantino,

con le interminabili disquisizioni che non erano altro che polemiche intorno a un argomento (come era avvenuto in religione

per il filioque,

su cui si era discusso per secoli!), che servivano

a tagliare un capello in quttro: si pensi alle obbligazioni che per i romani nascevano

puramente da contratto o da delitto, mentre

i bizantini lo avevano diviso in quattro, in quanto vi avevano aggiunto il quasi contratto e il quasi delitto! Ciò che sarà deleterio

per il futuro dell’Italia (come abbiamo visto nel citato Corpus Jiuris civilis ecc.) portandola

verso la deleteria burocrazia dei nostri giorni!

Tornando

al Giannone: Dal che si ritiene, egli scrive, che anche in questi tempi era

dubbio se questi libri avessero acquistato forza di legge; e se ciò era

incerto, per questo stesso motivo non potevano reputarsi di una tale autorità, da

poter uguagliare quella delle leggi.

E

se Roffredo (Epifanio 1170-1243), “nostro beneventano” (per Giannone), che

fiorì in questi stessi tempi di Federico II, parlando di queste consuetudini feudali, oppose il “servari in Regno Apuliae”,

nel senso che si dovevano mantenere nel regno, non fosse per altro, se non perchè questa sua opinione era opposta agli altri periti

del regno, che sostenevano il contrario.

E così avvenne che in questi tempi e

da questo momento, queste consuetudini feudali, si fossero osservate, non già

per autorità di legge, ma di ragione e per quanto non si opponessero e non fossero

contrarie alle nostre costituzioni

(Franciscus de Andreis in “Disputae Feudalis”).

Ciò

è tanto vero, prosgue Giannone, che dopo Federico, nei

tempi degli altri re suoi successori, e più di ogni altro, degli Angioini, di

ciò non si fosse più disputato, essendo chiaro che avessero acquistato successivamente,

nel nostro regno, tutta la loro forza ed autorità, quando non si opponevano

alle nostre costituzioni, così come l’avervano acquistata

in tutti gli altri regni d’Europa ed anche presso i pontefici romani nei loro

tribunali ecclesiastici ai quali diedero pari autorità e vigore.

Anzi nel

corso del tempo, lo studio di questa parte di giurisprudenza presso di noi fu tanto

coltivato e tenuto in pregio, che i nostri superarono tutti i giureconsulti

delle altre nazioni, così in Italia, come oltre ì monti; ed oggi giorno è questo

il particolare vanto del nostro regno (è sempre Giannone, napoletano che scrive! ndr), che in nessuna altra parte si sia saputo e si sappia tanto della dottrina

feudale, quanto dai nostrì giureconsulti.

Di

ciò, conclude Giannone, ne abbiamo avuto testimonianza relativamente alla diatriba

che si era verificata tra Andrea d’Isernia e Baldo, il quale chiamato a Napoli

dalla regina Giovanna I (1326-1381) per consulto, si mostrò così ignaro della

materia feudale, che non senza discapito della sua fama, “bisognò che nella vecchiaia s’applicasse a questo studio per ristorare

la sua perduta stima” (Cardinale di Luca).

LA

SISTEMAZIONE

DI

CUJACIO

E LA

POSIZIONE

DEL “DE FEUDIS”

DI MINUCCI

|

G |

iannone, dopo aver elogiato i giurisperiti

napoletani, scriveva che dopo questi lumi della giurisprudenza feudale sorti fra noi - “non si può defraudare della meritata

lode, fra gli stranieri, l’incomparabile

Cujacio”(Jaques

Cuiace, francese 1522-1590).

Fu

il primo, egli scrive, che, rifiutando

come barbara la parte delta nostra giurisprudenza trattata dagli altri,

l’accolse e le apparecchiò una abitazione con l’aiuto dei libri più rari e

degli scrittori di quei tempi, le diede altra più nobile ed elegante apparenza,

tanto che gli altri eruditi, che prima l’avevano rifiutata come barbara, si

invogliarono con il suo esempio ad impiegarvi i loro talenti, come fecero Duareno,

Ottomanno, Vulteio ed altri

nobili ingegni, col risultato che oggi la vediamo esposta ed illustrata dagli

uni come dagli altri professori.

Egli

aveva ben provato che Oberto de Orto non fosse l’autore del primo libro, in

quanto in esso si trovavano delle sentenze che egli stesso aveva riprovato, e

poiché quelle sentenze si attribuivano a Gherardo del Negro, aveva reputato che quel libro fosse non già di Oberto ma di del Negro; alcuni

però, come il Montano (Giovanni Bonifacio 1547-1635) non erano convinti di questa congettura.

In

ogni caso Cujacio, prosegue Giannone, ritenendo che

il secondo libro fosse di Oberto, compilato su istruzione del figlio Angelo.

saggiamente reputò distinguerli, e divise, come abbiamo visto, il secondo

libro in quattro, ciò che fu accettato

dai giurecunsulti

che si astennero dal mutarli per tìmore che

nelle citazioni si sarebbe cagionata confusione sicché trovandosi già questa

compilazione in due libri, volendosi il secondo dividerlo in più libri, le

citazioni non sarebbero state corrispondenti alle precedenti citazioni onde Cujacio, decise di dividere i due libri in quattro, sicché

il primo è di Gherardo, il secondo fino al

Titolo 25mo di Oberto, i rimamenti titoli li divise in due altri libri, cominciando

il terzo dal 23 di Oberto de Orto (con

l’indicazione “Anselmo filio suo salutem”);

il quarto comincia dal titolo 25, ivi, “Negotium tale est”.

E’

chiaro, scrive Giannone, dallo stesso titolo 25 che sia stato compilato da

diversi e incerti autori e su ciò sono d’acordo Cujacio e Montano; nel quinto egli unì tutte le Costituzioni

degli imperatori attinenti ai feudi, su cui si tornerà ad argomentare.

Prima di Cujacio, Antonio

Minucci di Prato Vecchio, aggiunge Giannone, giureconsulto bolognese, per

comandamento dell’imperatore Sigismondo, intorno all’anno 1430 aveva disposti

questi libri in altra forma; ed avendoli divisi in sei, li offrì all’Università

di Bologna, perché si ottenesse da Sigismondo conferma di questa raccolta; ma

non consta che I’ imperatore l’avesse

lor data (per i motivi che abbiamo esposti), onde (in momento

successivo) i bolognesi richiesero di

nuovo conferma all’ imperatore Federico III, il quale la concesse; onde avvenne

che questi libri fossero letti pubblicamente nell’Accademia di Bologna, senza

acquistare giammai autorità pubblica: la qual raccolta fu da

poi data alle stampe da Johannes Schilter.

Successivamente alla sua prima edizione

(successiva a quella del Minucci per ordine di età ndr.), conclude Giannone, Cujacio fece un nuovo testo

nel quale con somma diligenza diede altro e diverso ordine e ridusse quei libri a miglior lezione, e

li commutò con amorevole erudizione, spiegando il loro vero significato, e sopratutto accrebbe il quinto libro, di molte costituzioni

imperiali, che erano state omesse da Ugolino, dandogli miglior ordine e disposizione.

Delle edizioni di Cujacio comunque non vi è

traccia nelle Binlioteche collegate con Internet (ndr.).

LE

COSTITUZIONI

IMPERIALI

ATTINENTI AI FEUDI

E LEGGI DI FEDERICO II

|

I |

l primo a promulgare le leggi riguardanti la

successione feudale, espone Giannone, fu eome più

volte si è detto, Corrado il Salico, seguito da Enrico IV che ne stabilì delle altre,

seguito in terzo luogo da Lotario III; ma sopra gli altri imperatori nessuno ne stabili tante quanto Federico Barbarossa e con

le Costituzioni di questo imperatore Cujacio termina

il suo libro.

Sebbene nelle edizioni volgate se ne leggono

anche di Federico Il, queste dovrebbero togliersi, poiché di Federico II come

imperatore, non si hanno costituzioni attinenti ai feudi; di queste

Costituzioni del regno ve ne sono moltissime ma esse non hanno nulla a che vedere con le altre in

quanto non sono augustali, ma erano state da lui stabilite come re di Sicilia e

solo per questi suoi regni ereditari, non per altri (si tenga presente una

volta per tutte che le Costituzioni imperiali raccolte erano anche quelle di

tutti gli imperatori bizantini che si erano succeduti sul trono di Bisanzio,

che in effetti non avevano nulla a che vedere con i feudi, inesistenti nell’impero fino a quando l’impero non fu

conquistato (1204) dai cristiani, ndr.).

Quelle costituzioni di Federico II che si leggono

alla fine del Libro dei Feudi, secondo l’antica compilazione sotto il titolo di

Statuti et Consuetudinibus

circa libertate Ecclesiae editis,

ecc., non hanno niente a che fare con i feudi, onde a torto furono aggiunte

e per questa cagione, Cujacio riferisce di non averle unite

colle altre feudali,

Per la stessa cagione le altre due di Enrico VII,

poste sotto il titolo di Estravagantes,

non appartenendo ai feudi, non meritano di trovarsi in quel luogo.

Di

questi imperatori nessuno quanto Federico I promulgò tante Costituzioni

feudali, delle quali ve ne sono otto (*).

Di

queste la sesta sotto il titolo di Pace Costantiae, come la quinta che la preceede, appartiene alla pace d’Italia e fu stabilita

a Roncaglia con i milnesi nella prima guerra che

Federico ebbe con loro.

Federico,

per questa custituzione, aveva concesso alcune regalie

alle città suddette, e verso altre egli si ritenne Fodrum e Investiturum Consulum et Vassallorum e

concesse al marchese Opizo il cognome Malatesta,

Seguono per ultimo dell’istesso imperatore, due

costituzioni de Jure

protomiseos, il quale dritto al sentir di Cujacio (che che ne dica il

nostro reggente Marinis), competendo non meno agli agnati che ai padroni dei

feudi, egli volle inserirle nel quinto libro dei Feudi; parimenti aggiunse una Novella greca dell’imperatore d’Oriente

Romano Lecapeno, che tratta il medesimo diritto,

donde Federico prese ciò che si vede stabilito nella prima sua costituzione

attenente al Jus protomiseos.

Da ciò non possiamo tralasciare di notare che

questa costituzione Sancimus, de jure protomiseos, con gravissimo errore da nno dei dottori è creduta che fosse costituzione di Federico

II e sopra tal supposizione disputano se abbia a reputarsi come sua costituzione

augustale, ovvero come una delle costituzioni del nostro regno, stabilitta per i regni di Sicilia e di Puglia; ed alcuni

sostengono che come tale abbia forza di legge nel

nostro regno.

E l’errore

è nato perchè la vedono unita insieme con le altre

costituzioni e capitoli del nostro regno; ed anche perché hanno rilevato che il

nostro Matteo d’Afflitto, che commentò le nostre, costui, fece anche sopra la

detta costituzione un particolar commento, tratto nella

maggior parte da un altro, non impresso, che ne fece prima di lui Antonio Caputo

di Molfetta, dal quale, come dice Giovanni Antonio de Nigris, soppresso il nome, Afflitto ne prese tanto, da scrivere quel

suo trattato; onde vedendola commentata dai nostri antichi scrittori, la reputarono

come una costituzione del nostro regno.

L’errore è gravissimo e indegno di scusa; onde

non possiamo non meravigliarci esservi incorso anche il cardinal di Luca, il

quale da questa credenza che tal costituzione fosse di Federico II, fa nascere

mille qaistioni, le quali cadono per sè stesse, come appoggiate sopra un falso fondamento; poichè la promulgò non Federico II, ma Federico I, il quale

non aveava nessuna autorità di far leggi nei reami di

Sicilia e Puglia, onde non poteva obbligar con quella i sudditi di Guglielmo ad

accettarla.

Acquistò essa tanta forza di legge presso di noi,

non già per autorità del legislatore, ma per consuetudine dei popoli, i quali

dopo lungo corso dì tempo la ricevettero non altrimenti che fu fatto per le stesse

Pandette, e per gli altri libri di Giustiniano e ancora di questi libri dei Feudi;

ond’è che oggi abbiano tutto il loro vigore nel regno,

ma non già nella città di Napoli, ove su questo argomento si procede con particolare

e propria consuetudine,

Le altre leggi di Federico I, così le militari stabilite

nel 1158 in Brescia ncll’assemhlea dei principi

dell’impero, come le civili, non appartenendo punto a feudi nè

a noi, volentieri tralasciamo, potendo osservarle presso Goldasto

(Costituzioni Imperiali) che le raccolse tutte nei suoi volumi,

*) La