Giovanni II Comneno

���

I MILLE ANNI

DELL�IMPERO

BIZANTINO

TRA INTRIGHI

COMPLOTTI

E COLPI DI STATO

��������

MICHELE DUCAS-PUGLIA

CAP.

VIII

L�EPOCA

DEI COMNENO

PARTE II

SOMMARIO: GIOVANNI II ASSUME IL POTERE E AFFRONTA

IL COMPLOTTO DEI FAMILIARI; LE GUERRE A DIFESA DELL�IMPERO; VENEZIA ACQUISTA

L�INDIPENDENZA; REGOLAMENTO DEI CONTI CON I CROCIATI (In nota Le quattro Armenie); �L�INCIDENTE

DI CACCIA - LA SCELTA DEL SUCCESSSORE E MORTE DI GIOVANNI II; MANUELE I INCORONATO

IMPERATORE; MANUELE PERDE LE SUE QUALITA� INIZIALI; I SUOI� MATRIMONI E LA NIPOTE CONCUBINA; MANUELE

TERRORRIZZA I TURCHI - PERDITA DI EDESSA; PARTE LA SECONDA CROCIATA CON CORRADO

III E LUIGI VII-RAPPORTI CON MANUELE (In Nota: ELEONORA D�AQUITANIA); LUIGI E

ELEONORA OSPITI AD ANTIOCHIA; RINALDO DI CHATILLON DA CAVALIERE DI VENTURA A

PRINCIPE DI ANTIOCHIA; RINALDO SACCHEGGIA CIPRO E CHIEDE PERDONO

ALL�IMPERATORE; TENTATIVO DI RUGGERO II DI CONQUISTARE L�IMPERO; IL TRAGICO

DISASTRO DI MIRIOCEFALO (In Nota: LA DINASTIA DANICHMENDITA); LA BATTAGLIA DI

HATTIN E LA VENDETTA DI SALADINO (In Nota: IL FEROCE SALADINO); LA GUERRA CON

VENEZIA E ANCONA SALVATA DALLA CONTESSA ALDRUDE; MANUELE VERSO LA FINE.�

�������������������������������������������������

������������������������

GIOVANNI II

ASSUME

IL POTERE

�E AFFRONTA

IL

COMPLOTTO

DEI

FAMILIARI

|

A |

bbiamo visto nella prima parte come Giovanni II era

riuscito, nonostante i maneggi e gli intrighi della madre Irene e della sorella

Anna, a impadronirsi e rinchiudersi nel palazzo,� assumendo le redini dell�impero.

Irene, la mattina seguente alla morte di Alessio (1118), aveva

fatto un ultimo tentativo, per impedirgli di assumere il potere, facendolo

chiamare per partecipare al funerale del padre e assistere alle funzioni funebri;

ma Giovanni non sentendosi ancora sicuro del potere acquisito, pens� bene di

non accettare l�invito, mandando parenti e amici perch� seguissero loro il

funerale.

Quando Giovanni si sent� pi� sicuro del proprio potere, rese

libero l�ingresso al palazzo e provvide ad assegnare le cariche ai parenti e

agli amici; testimoniando il suo affetto nei confronti del fratello Isacco, gli

riconobbe il titolo di �sebastocrator�

datogli dal padre, associandolo all�impero e alla mensa; tra i parenti aveva

nominato il cugino Giovanni Comneno conferendogli la carica di �parakoimomenos� (preposto al sacro cubicolo, vale a dire

colui che dormiva accanto alla camera del sovrano); questa nomina per� fu di

breve durata e gli fu tolta perch� costui, mostrando cipiglio e� alterigia, faceva tutto a modo suo e in

precedenza aveva gi� procurato grandi inquietudini a suo zio, l�imperatore

Alessio, per il suo carattere torbido e imperioso!

A Gregorio Taronite fu concessa la carica di �protovestiario�

(v. in Schede S., Cerimoniale e cariche

ecc.), il quale attenendosi alle disposizioni imperiali, le seguiva �senza fare passi pi� lunghi della gamba�

e cos� conserv� la carica per lungo tempo.

L�imperatore Alessio, padre

di Giovanni, nel novero dei suoi segretari, aveva Gregorio� Camatero (kamater�s-laborioso,

considerato da Niceta, soprannome, in effetti si ritiene fosse� da considerare proprio il cognome del

ministro) il quale, sebbene di bassa origine, era persona affidabile e onesta; era

stato nominato esattore delle imposte e

dopo essersi arricchito volle imparentarsi con l�imperatore il quale gli fece sposare

una sua parente, innalzandolo alla carica di �gran tesoriere�: Giovanni lo nomin� logoteta dei sekreta� (v. cit.� Cerimoniale e cariche ecc.).

Tra tutti coloro che avevano

ottenuto delle cariche, vi era Giovanni Axuch, persiano

di origine (i cronisti usavano spesso chiamare persiani i turchi, era figlio di un ufficiale di Solimano); era

stato fatto prigioniero quando Nicea era stata conquistata dall�imperatore Alessio

I, al quale era stato dato come dono; l�imperatore a sua volta lo aveva messo

al seguito di Giovanni di cui era coetaneo, come compagno di giochi, e per il

suo carattere era diventato �il pi�

amabile tra i suoi famigli e le sue guardie�.

Axuch tra tutti quelli che circondavano il nuovo imperatore era

il preferito e in gran confidenza, tanto da meritare il titolo di �paradun�steuon�, favorito

dell�imperatore e Giovanni gli assegna la carica di �gran domestico�; �questa carica,

essendo la prima imperiale comportava che tutti gli altri funzionari e anche

parenti dell�imperatore, dovessero scendere dal cavallo per salutarlo, ci� che

poteva suscitare delle invidie e dei risentimenti, ma Axuch

non solo era molto �accorto e preparato

nel lavoro che svolgeva, ed era bravo nel maneggio delle armi, ma era anche

liberale e benefico verso i bisognosi, al punto che questa sua generosa

inclinazione lo aveva messo al di sopra delle invidie e aveva fatto dimenticare

le sue� origini e gli aveva guadagnato

l�affetto di tutti.

Non era passato ancora un anno di governo, che la gelosia

di molti di coloro che gli stavano vicino e della stessa madre Irene e della sorella

Anna (che aveva un largo seguito), le aveva spinte a preparare una cospirazione

contro Giovanni �e l�incarico del colpo

di Stato era stato dato a Niceforo Briennio �che rivestiva la carica di �cesare�.

Briennio aveva un largo seguito, per essere un uomo

brillante, di bell�aspetto, alto e regale, particolarmente apprezzato tra gli

intellettuali per la sua cultura; oltretutto come marito di Anna faceva parte

della stessa famiglia imperiale, e aveva inoltre il favore dell�imperatrice

Irene.

Peraltro, le sue doti fisiche, evidenziavano un contrasto

con il mediocre aspetto di Giovanni, malfatto nel fisico, di bassa statura e di

pelle olivastra, che gli avevano valso il soprannome ironico di Kaloioannes (Giovanni il Bello, ma il riferimento, come

vedremo, era alla bellezza del suo spirito), che non ancora si era avuto modo

di scoprire , come anima di natura sublime, generosa e superiore a quella di

Briennio.

I congiurati avrebbero dovuto approfittare della

circostanza che Giovanni dormiva nella casina di caccia che faceva parte

dell�ippodromo, denominata �philopation�, poco lontana dalle porte di terra delle mura,

e avevano corrotto il comandante della guardia addetto all�ingresso, da dove essi

sarebbero entrati; costoro attesero la venuta di Briennio, fissata all�una dopo

mezzanotte, ma gli scrupoli e l�innata pigrizia e indecisione gli fecero

rinunciare all�impresa e Briennio non si present� e i cospiratori si

dispersero.

Fu allora che venuta a conoscenza della infingardaggine

del marito ��la kaisarissa Anna, furente per l�indolenza

del marito, se ne indign� e rimprover� aspramente la natura, accusandola di

aver fatto a lei il sesso diviso e incavato e a Briennio il sesso eretto e

sferico�!; ma qualche altro cronista riporta una versione pi� castigata,

secondo la quale Anna si era lamentata che ��la natura

aveva dato alla donna l�anima formata per il maschio�!

Il giorno seguente propagatasi la notizia della

cospirazione, l�imperatore non volle far ricorso alla violenza� con punizioni cruente che i cospiratori

meritavano e provvide solo a disporre la confisca dei loro beni che dopo non

molto tempo furono restituiti.

Quanto alla principessa Anna, l�imperatore, recatosi in

compagnia di Axuch in una delle sue stanze nel

gineceo, la trov� piena di tutti i suoi tesori in oro, argento, abiti e stoffe,

e sospirando, rivolto ad Axuch disse �ahim�, i miei congiunti mi sono nemici e gli

stranieri amici; giacch� il delitto ha rovesciato l�ordine della natura,

seguiamo quella del merito�, aggiungendo che quelle ricchezze le donava a

lui.

Ma Axuch gettandosi ai piedi

dell�imperatore e chiedendo perdono, �gli

disse che lo ringraziava per i preziosi doni, ma non doveva dimenticare che la principessa, sebbene meritasse il suo

sdegno, era sua sorella e continuava ad esserlo e che il suo carattere augusto

concessole dalla natura non poteva essere cancellato: il suo pentimento

ravviver� il sentimento; accordale il perdono, dimentica che abbia potuto odiarti

perch� se ne possa ricordare per amarti maggiormente; l�hai vinta con la tua

clemenza, perfeziona questa vittoria lasciandole i beni perduti; questo �

patrimonio di famiglia ed � atto di giustizia che esso torni a lei e sarebbe

profanato se finisse in altre mani; io per mio conto sono gi� colmo dei tuoi

benefici e sar� sempre tanto ricco finch� sar� onorato della tua benevolenza�.

L�imperatore dispose quindi che i beni fossero restituiti,

ma nello stesso tempo che sia Irene (sebbene fosse, come abbiamo visto, dalla

parte della figlia, non aveva partecipato alla cospirazione), sia Anna, fossero

ambedue confinate nel monastero di Kecharitomene

fondato da Irene accanto all�altro di Philatropos dove

Anna passer� tutto il resto della sua vita (1154).

Dopo questo avvenimento e nei venticinque anni di

regno,� non vi furono altre cospirazioni

contro l�imperatore il quale abol� in tutto l�impero la pena di morte;

severo� con se stesso e indulgente con il

suo prossimo, ridusse il fasto della Corte; senza assumere gli atteggiamenti

tirannici, poco a poco riform� in maniera sensibile i costumi pubblici e

privati. �

Ostrogorskji scrive che a detta di tutti gli storici �� ritenuto il pi� grande dei Comneni per rettitudine,�

per nobilt� e forza di carattere; egli inoltre alla astuta prudenza

accoppiava energia sicura, pieno di moderazione�

ma fermo e inflessibile nel perseguire i suoi fini, con perseveranza

prosegu� nella politica di suo padre, senza perdere di vista i confini del

possibile�.

Giovanni aveva sposato Irene, figlia di Ladislao

d�Ungheria dalla quale aveva avuto quattro figli maschi Alessio, Andronico,

Isacco e Manuele; Alessio era stato investito della porpora imperiale e nella

proclamazione annuale il padre gli dava il titolo di imperatore; al secondo,

Andronico, fu assegnata la carica di �sebastocrator�;

costoro moriranno giovani, colpiti uno dopo l�altro da una forte febbre

(Andronico aveva avuto un figlio di nome Giovanni che troveremo alla presa di

Corf� e raccomander� al figlio la vendetta, v. sotto par. Ruggero II);

rimarranno gli altri due Isacco e Manuele; delle tre femmine la prima delle

quali, Maria, era gemella di Alessio, and� in sposa a Ruggero della famiglia

dei principi di Capua il quale spogliato da re Ruggero di Sicilia dei suoi

beni, and� a rifugiarsi presso l�imperatore dal quale ebbe il titolo di cesare; questa principessa mor� durante

i primi anni del regno del padre; la seconda divenne moglie di Stefano Contostefano al quale fu assegnato il

titolo di granduca e gli fu concessa

l�isola di Corf�, occupata da Ruggero II di Sicilia, e mor� durante l�assedio

di Manuele (1149); la moglie continu� a reggere l�isola con i numerosi figli

avuti dal marito; la terza spos� il generale Teodoro Vatatze.

������������������������������������������������������

LE GUERRE A DIFESA

DELL�IMPERO

|

G |

iovanni II aveva la passione delle armi e alle calde mura

del palazzo preferiva le intemperie e l�aria aperta che respirava seguendo

l�esercito e al lusso del palazzo, le frugalit� della tenda, e con l�esercito

passer� quasi tutti i ventiquattro anni di regno, mostrandosi un ottimo

generale.

Per mantenere intatti i confini dell�impero (sebbene

sognasse di ingrandirlo riportandolo all�antica estensione), aveva dovuto

combattere sin dall�inizio del regno; comunque al suo interno, aveva la spina

nel fianco dei quattro feudi crociati (*) i cui feudatari, nonostante i loro

giuramenti, non riconoscevano altri che il re di Gerusalemme.

Giovanni dovette affrontare per primi i turchi che

rompendo i trattati stipulati con l�imperatore Alessio I, avevano incominciato

a saccheggiare alcune citt� della Frigia (che rappresentava per l�impero un

passo strategico lungo la costa dell�Egeo); egli si rec�� subito al suo capoluogo, la citt� di Laodicea

(1119), governata dall�emiro Abuchara (nominalmente

dipendente dal sultano di Iconio), e dopo averla cinta di mura e aver lasciato

un presidio, torn� a� Costantinopoli.

Dopo essersi riposato, anche per tenere le truppe allenate

(aveva

diviso l�esercito in base alla etnia dei soldati, in greci, macedoni, peceneghi

e turchi), part� per una spedizione in

Panfilia (Anatolia sud-occidentale), per conquistare la citt� di Sozopoli, difficile da espugnare per la sua posizione su

una montagna inaccessibile e scoscesa, alla quale si saliva attraverso uno

stretto sentiero, difesa peraltro da fanteria pesante.

Egli pens� quindi a uno stratagemma: la sua cavalleria era

comandata da un certo Paktiarios al quale sugger� di

girare intorno alle mura lanciando frecce; se i soldati dall�interno fossero

usciti, essi non dovevano combattere ma darsi alla fuga fino a raggiungere dei

sentieri reconditi e boscosi che erano nelle prossimit�, dove si sarebbero trovati

nascosti altri cavalieri; in una di queste incursioni, i turchi uscirono dalla

citt� e inseguirono i cavalieri greci, pensando a rincorrere e catturare i

fuggitivi; i cavalieri si infilarono nelle strettoie dove un�altra parte della

cavalleria greca era in agguato e uscita dalle strettoie si diresse verso la

citt�; i primi cavalieri inseguiti si rivoltarono e i turchi fecero

altrettanto, ma si trovarono circondati e in parte furono passati a fil di

spada, in parte fatti prigionieri e la citt� fu cos� conquistata; dopo Sozopoli furono conquistate altre piazzeforti, villaggi e

castelli.

Circa quattro anni dopo (tra il 1121-1122) i peceneghi

attraversato il Danubio andarono a saccheggiare la Tracia; Giovanni, va ad

accamparsi presso la citt� di Berea (in Tracia) e per

sondare le loro intenzioni, manda personaggi che parlavano la loro lingua,

offrendo doni e allestendo banchetti per i loro ufficiali; i peceneghi (v. in

Schede: I peceneghi ecc.) erano divisi in trib� e non avevano un unico capo e

di questo ne approfitt� Giovanni che con alcuni di essi riusc� a fare la pace,

con gli altri ebbe un terribile scontro.

I peceneghi fecero ricorso a un insolito stratagemma;

formarono con i loro carri ricoperti di pelli, sui quali� erano nascosti� donne,�

bambini e soldati, un grande cerchio come una palizzata, attraversato da

entrate oblique, in modo che quelli che combattevano in campo aperto, si

rivoltavano e correvano verso il cerchio e nello stesso tempo i cavalieri che

li inseguivano venivano colpiti dai peceneghi che erano sui carri.

Giovanni vedendosi in questa situazione disperata,

rivolgeva i suoi gemiti alla �Madre di

Dio (la cui icona gli imperatori portavano sempre in battaglia); rasserenatosi,

riun� il corpo della sua guardia che aveva scudi giganteschi e asce a un taglio,

con cui form� un muro che sfond� la barriera di carri e a questo modo si pot� affrontare

lo scontro diretto.

I peceneghi cos� sopraffatti si diedero alla fuga, ma

inseguiti furono fatti prigionieri; all�imperatore si presentarono i familiari

di costoro dicendo che volevano vivere sotto le leggi dell�impero e furono loro

assegnate delle terre da essi coltivate, dove sorsero dei villaggi; altri, fra

i pi� prestanti, furono assegnati come soldati all�esercito, altri ancora furono

offerti ai soldati come bottino e venduti come schiavi; tornato a

Costantinopoli, l�imperatore indisse �la

festa dei pazinaci�.

Dopo questa guerra, segu� quella con i serbi; sebbene non

fossero ancora potenti, incominciarono a fare scorrerie; avevano distrutto il

castello di Raso che era fuggito a Costantinopoli, ma fu punito per la sua

vilt� e vestito da donna fu portato in giro per la citt� e per la gran piazza.

L�imperatore partito per quest�altra campagna, fece molti

prigionieri dei quali, alcuni furono assunti nell�esercito, altri furono

portati nelle campagne di Nicomedia rimaste spopolate

dalle scorrerie dei turchi. ��

Un�altra campagna attendeva Giovanni, quella con gli

ungari, che attraversato il Danubio assalirono Belgrado con i cui materiali costruirono

al di l� della Sava, una citt� che chiamarono Z�ugmine;

il pretesto della guerra era che gli abitanti di Belgrado maltrattavano e

spogliavano i mercanti ungari,� ma vi era

anche un motivo politico.

Il re Ladislao aveva avuto come successore il nipote

Calomanno (di cui si � parlato nella parte precedente), in quanto vigeva il

costume che successori erano i fratelli del re e non i figli; questi fratelli

vivevano in buoni rapporti, fin quando il re non fosse divenuto padre: la

nascita di un figlio soffocava ogni sentimento fraterno; il regnante in questo

caso, per far succedere il proprio figlio, faceva cavare gli occhi ai propri

fratelli.

Calomanno divenuto padre fece accecare suo fratello Almo e

poi lo fece uccidere in una chiesa; il figlio di questo, Bela, fu anche

accecato, ma riusc� a fuggire andando a rifugiarsi dall�imperatore a

Costantinopoli; alla morte di Calomanno (1116), gli succedette il figlio

Stefano �II (1101-1131), il quale intendeva

far scacciare Bela dalla corte, ma non essendo riuscito, fece la guerra all�imperatore

il quale riusc� a impadronirsi di tutto il territorio� pi� fertile dell�Ungheria, tra i fiumi Sava e

Danubio e oltre alla citt� di Zeugmite e del castello

di Crame, fece costruire una fortezza sulle rovine di

Belgrado dove lasci� una guarnigione agli ordini di Curticio

e se ne torn� a Costantinopoli.

Appena vi giunse, venne a sapere che la fortezza di

Belgrado era stata attaccata dagli ungheresi e i soldati trucidati o presi

prigionieri, era riuscito a salvarsi solo un piccolo gruppo con Curticio, che l�imperatore irritato fece sferzare, sebbene

egli avesse dimostrato di non aver abbandonato la fortezza �se non dopo che era stato dato fuoco agli

edifici.

L�imperatore part� nel cuore dell�inverno e si trattenne a

Belgrado, dove fece rialzare il forte; ma privo di foraggi, informato

dell�arrivo di Stefano, avendo pochi soldati con s�, ritenne opportuno

abbandonare la fortezza, inseguito da Stefano, che non riusc� a raggiungerlo in

quanto Giovanni aveva preso strade quasi impraticabili; tra i due sovrani fu poi

sottoscritto un trattato di pace.

Borice, figlio di Stefano, ma di madre diversa, al quale

Calomanno aveva fatto cavare gli occhi, aspirava anch�egli al regno del padre,

e si era recato in Grecia, sperando nell�aiuto di Giovanni e di sposare una sua

parente; ma Giovanni se ne astenne, in modo che Bela II il Cieco� (1131-1141) divenne pacifico possessore del trono

d�Ungheria.

VENEZIA

ACQUISTA

L�INDIPENDENZA

|

E |

ra giunto anche il momento delle contestazioni con

Venezia: il doge Domenico Michiel (1116/17-1129/30), aveva chiesto a Giovanni il

riconoscimento dei privilegi avuti da Alessio I che Giovanni non volle

riconoscergli, e i veneziani presero le armi contro i greci; a sua volta

Giovanni, trattandoli da ribelli espulse i commercianti dall�impero, facendo

devastare i loro possedimenti in Dalmazia.

La flotta veneziana che aveva aiutato Baldovino II a conquistare

Tiro, fece subito vela verso le isole di Rodi e�

Schio, occupandole e trattenendosi durante l�inverno; nella primavera

seguente furono saccheggiate Samos, Mitilene e le Andros e sbarcate

nel Peloponneso, le truppe distrussero le mura di Modone,

facendo prigionieri ragazze e ragazzi, ritornando a Venezia carichi di bottino;

fu in quest�epoca (1124) che Venezia si liber� definitivamente della sua

dipendenza da Bisanzio.

Dopo aver riportato una ulteriore vittoria con i turchi,

Giovanni, impossessandosi della fortezza di Castamone,

rientrava a Costantinopoli con un gran numero di prigionieri; nel giorno del

suo ingresso, le strade furono ornate� di

tappezzerie e furono allestiti dei palchi lungo la strada che dalla porta Orientale

conduceva alla chiesa di santa Sofia; si vide sfilare un cocchio fregiato

d�argento e guarnito di pietre, tirato da quattro cavalli bianchi che in luogo

dell�imperatore portava l�icona della Vergine della quale l�imperatore era

devoto e alla quale egli attribuiva i suoi successi, egli lo seguiva umilmente

a piedi nudi con una croce in mano.

Dopo aver affrontato nuove guerre con i turchi, per dieci

anni in Paflagonia, Cilicia e Cappadocia, ritornando vincitore, giunse il

momento per regolare i conti con i crociati.�

�

L�anno seguente, prima di partire per Antiochia, Giovanni

combattendo con i turchi in Bitinia e nel Ponto, aveva portato con s� il figlio

Manuele che aveva raggiunto i diciotto anni, il quale durante un combattimento

si butt� da solo nella mischia, raggiunto dal suo squadrone, che� lo aveva liberato dal pericolo corso; il

padre dopo averlo elogiato lo fece stendere per terra a pancia in gi� e lo fece

frustare per la sua insubordinazione; anche in altre occasioni Manuele,� aveva dato prova di coraggio meritando,

l�affetto del padre che lo ritenne degno di occupare il trono.

In questo periodo Giovanni si vide abbandonato dal nipote

Giovanni, figlio di Isacco al quale l�imperatore, avendo visto un cavaliere

crociato rimasto senza cavallo, gli chiese di dargli il suo; Giovanni irritato,

dopo aver dato il cavallo, se ne and� presso il sultano di Iconio Masoud e abbracciando la religione islamica ne spos� la

figlia prendendo il nome di Zelebis (di nobile

nascita): in seguito Maometto II che conquister� Costantinopoli (1453) si

vanter� di discendere da Soliman Schah,

figlio di Zelebis;

Anche il padre Isacco per uno screzio con il fratello,

ingrandito dai pettegolezzi della corte, se ne and� dal sultano di Iconio; egli

era di alta statura e aveva un aspetto maestoso, ben diverso dal fratello, con

alcune qualit� superiori che si manifestavano in base alle occasioni che si

presentavano; ma privo di danaro non veniva apprezzato dagli emiri che non

davano alcun valore alla sua illustre nascita e non godeva dei privilegi di cui

aveva goduto stando all�ombra del trono, per cui torn� dal fratello che non gli

serb� alcun risentimento; ma l�ambizione di Isacco riemerse quando suo fratello

si era recato ad Antiochia; i ministri lasciati da Giovanni scoprirono i suoi

intrighi e l�imperatore dispose il suo trasferimento a Eraclea, dove rimase

prigioniero fin dopo la morte dell�imperatore.

REGOLAMENTO

DEI CONTI

CON I CROCIATI

RAIMONDO DI POITIERS

|

A |

bbiamo visto nella prima parte, come i crociati avevano

costituito quattro feudi: il principato di Antiochia che si estendeva da Tarso

fino a Maraclea presso Tortosa, la contea di Edessa

che si estendeva dall�Eufrate al Tigri; la contea di Tripoli da Maraclea fino al fiume Adoni fra Biblo e Baruth e il regno di Gerusalemme che dal fiume Adoni si

estendeva fino all�Egitto; i rispettivi vassalli, pur avendo prestato il

giuramento di sottomissione all�imperatore, in effetti si sentivano vassalli

del re di Gerusalemme, al quale avevano prestato giuramento e agivano per proprio

conto, non sentendosi legati all�imperatore.��

Giovanni dal suo canto non perdeva di vista il principato

di Antiochia, vanamente reclamato dal suo predecessore Alessio I; titolare del

principato era Boemondo II, che aveva sottomesso come abbiamo visto, la Quarta

Armenia (*), che si trovava tra le montagne della Cilicia, prendendo prigioniero

il re Leone; Boemondo II era morto (1130) durante una imboscata tesagli da Ghazi, figlio dell�emiro Danishmand

(che trent�anni prima aveva catturato il padre Boemondo I) - e non in un

combattimento con Zenki (come riportato da alcuni

cronisti); la sua testa bionda era stata imbalsamata e mandata in una scatola

d�argento� come dono al sultano.

Egli lasciava una figlia di nome Costanza (di otto anni)

che era stata proposta come moglie all�imperatore, il quale pi� abile a vincere

che a negoziare rifiut�, perdendo l�occasione di avere, senza combattere, la

capitale della Siria che tanto desiderava; come vedremo la sposer� il figlio

Manuele.

Tutore della piccola principessa era Folco, re di

Gerusalemme, il quale per caso aveva incontrato Raimondo (1115-1149) figlio di

Guglielmo IX, conte di Poitiers e di Filippina di Tolosa, il quale travestito

da mendicante faceva il viaggio nei luoghi santi in cerca di indulgenze; Folco

lo riconobbe e volle concedergli la grossa fortuna di fargli sposare, con il

consenso dei suoi consiglieri, la piccola Costanza: presa in moglie Costanza

(1136), Raimondo si trasfer� ad Antiochia e dopo aver messo in libert� il re di

Armenia, si un� a lui per combattere i greci.

L'imperatore, dal suo canto, si alle� con i turchi; la

guerra fu lunga, ma Giovanni �nonostante

la difficolt� dei luoghi e il numero dei nemici, si rese padrone di tutta la

Cilicia e and� a porre l'assedio ad Antiochia; il re di Gerusalemme� aveva promesso aiuti a Raimondo, ma egli

stesso assediato a Montferrand� implorava inutilmente l'aiuto dei crociati.

Raimondo, di ritorno da una spedizione, trov� la sua citt�

assediata dai greci; con estrema audacia egli penetr� di notte con un gruppo di

cavalieri nell�accampamento dei greci, uccidendo chi si opponeva al suo

passaggio e riusc� a entrare nella citt�; tutto il campo dei greci era stato

preso dal terrore con i soldati morti o feriti, senza che si vedessero nemici;

l�imperatore propose quindi un incontro con Raimondo ricordandogli il

giuramento fatto dai crociati, che gli avrebbero dovuto consegnare le piazze

conquistate ai turchi.

Raimondo rispose che non poteva essere garante delle

promesse di Boemondo, avendo ricevuto la citt� come dote della moglie e avendo

prestato giuramento al re di Gerusalemme; il re Folco, consultato rispose che

non poteva contestare il diritto dell�imperatore e Raimondo dovette recarsi a

Costantinopoli a prestare giuramento (1143), riconoscendosi feudatario dell�impero.

Sulla cittadella fu issato il vessillo imperiale e Giovanni

si assicur� che le porte della citt� sarebbero state sempre aperte quando

l�imperatore avesse desiderato entrare; a sua volta egli concesse al principe

di Antiochia il possesso delle citt� che insieme sarebbero state conquistate ai

turchi (**).

L�imperatore si apprest� a marciare con i propri soldati,

mentre i due principi, di Antiochia e di Edessa, lo secondavano mollemente,

prendendo qualche citt�; dopo questa prima campagna, l�imperatore rientr� ad

Antiochia (1138) ricevuto trionfalmente dal patriarca e dal popolo con i

principi cristiani che tenevano le briglie del suo cavallo e l�imperatore si

insedia nel palazzo.��

Giovanni prima di ripartire voleva essere sicuro di

rimanere padrone della citt� e aveva chiesto di avere per s� la cittadella, per

la difesa contro i musulmani; i principi colpiti da questa proposta non osarono

opporsi apertamente ma il conte di Edessa �opponendo

l�artificio alla cattiva fede, chiese

all�imperatore, del tempo per convincere la popolazione�; ma la popolazione

fu sollevata contro l�imperatore e tutti i crociati si armarono e si

avventarono contro i greci.

Il principe di Edessa, recatosi dall�imperatore e

mostrando spavento, si gett� ai suoi piedi e gli disse che i crociati volevano

massacrarlo;� al che l�imperatore temendo

il pericolo, decise di abbandonare il palazzo e raggiunse precipitosamente il

suo accampamento; qualche giorno dopo i principi, recatisi dall�imperatore,

furbescamente, lo supplicarono di rientrare in citt�, ma l�imperatore

contrariato nelle sue intenzioni, decise di tornare a Costantinopoli.

Dopo altri scontri con i turchi, dai quali era uscito

vincitore, impadronendosi di tutte le isole del lago di Iconio, Giovanni,

segretamente, accarezzava l�idea di cacciare i turchi dalla Palestina e rendere

omaggio al santo Sepolcro; si rec� nuovamente ad Antiochia, dove si rifiutarono

di aprirgli le porte e il legato del papa Innocenzo II gli proib� di entrare

nella citt�;� Giovanni, irritato, diede alle

fiamme e mise a sacco il territorio circostante (1142), distruggendo le messi e

i frutti e tagliando alla base gli alberi fruttiferi, non risparmiando gli

eremiti che vivevano sparsi nella campagna e bruciando le loro celle.

Giovanni si era ripromesso di andare a visitare il santo

Sepolcro per donare la sua corona e una lampada che aveva fatto fare, di venti

libbre d�oro (tra sei e dieci chili), e aveva chiesto il permesso a Baldovino,

il quale gli rispose che sarebbe stato onorato di riceverlo, ma non era in

grado di nutrire la sua armata, in quanto poteva concedere ospitalit� a non pi�

di diecimila uomini: ci� comportava la possibilit� che i crociati, potendo

affrontare questo numero di soldati, avrebbero potuto farlo� prigioniero; Giovanni dissimulando il suo

risentimento se ne torn� in Cilicia dove lo attendeva un tragico incidente di

caccia che lo avrebbe privato della vita.�

��������������������

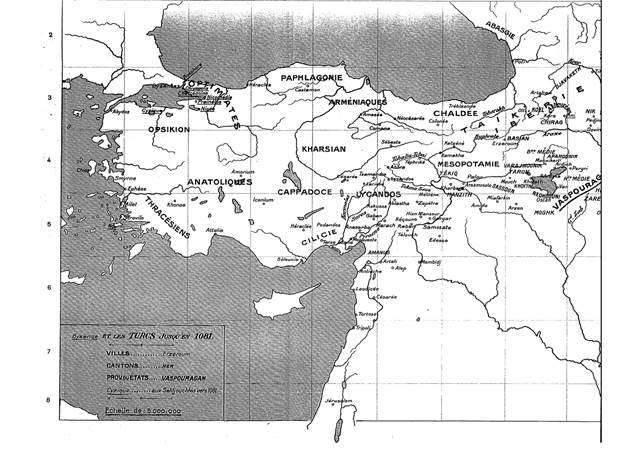

*) LE QUATTRO ARMENIE�

|

A |

lla prima grande Armenia, provincia

romana creata da Diocleziano, con capoluogo Melitene,

con Teodosio si ebbe l�Armenia I con Sebaste e Settala e Armenia II con Melitene; Giustiniano (536) riorganizz� l�insieme delle

province armene in grande e piccola con la seguente ripartizione: Armenia I

comprendeva Erzeroum, Setala,Nicopoli,

Colonea, Trebisonda e Cerasonte,

con capoluogo Giustinopoli; l�Armenia II comprendeva

Sebaste, Comana,Zela e Berissa,

con capoluogo Sebaste; l�Armenia III, formata da Giustiniano con Melitene, Arca, Arabissos, Ariarathe, Comana II e Cucusos,

capoluogo Melitene; l�Armenia IV era la parte che

fronteggiava Melitene fino al Tigre e Martyropolis al di l� del fiume.

Dopo la divisione con i persiani (591),

l�imperatore Maurizio oper� una ulteriore divisione amministrativa: la Armenia

I era costituito dal territorio di Melitene;

l�Armenia II quello di Sebaste;�

l�Armenia III scomparve e appariva invece una provincia della Grande

Armenia� che comprendeva la valle

dell�Eufrate; l�Armenia IV di Giustiniano fu mantenuta e denominata

Mesopotamia, ma fu aggiunta una seconda Armenia IV o Giustiniana con le citt�

di Dadima, Arsamosate, e Kitharizon e rimase con questo nome per lungo tempo, per i

bizantini e gli armeni.

L�Armenia interiore fu formata dal

territorio di Erzeroum e Kars,

dopo la valle di Tchorokh fino all�Araxe� e si �estendeva tra Kars e

il lago di Sevan, e , in questi limiti, dall�Araxe al

Kour.

Gli arabi designavano Armenia I le citt�

di Arran, Sisakan, Chirvan, Bailakanne Bardaa, vale a dire la Siounie,

l�Albania e la Transcaucasia orientale fino al

Caspio; Armenia II la Georgia, e la Trancaucasia

occidentale; l�Armenia III il Vaspouragan, Douin, Chirag, Bagr�van e Nakhtich�van, vale a

dire il nocciolo della Grande Armenia entro il Kour,

l�Araxe e il lago di Van; l�Armenia IV, Chimchat, Kalikala, klath, Ardjech, Badjoun, vale a dire l�Armenia occidentale.

Successivamente gli armeni designavano

come Armenia I Sebaste, Melitene e Cesarea di

Cappadocia; Armenia II Cesarea, Sebaste, Erzindjan e Kamakha; Armenia III Melitene con

Mouch e Van e Cesarea; quello di Armenia interiore e

Armenia inferiore alle stesse contrade dei bizantini inserite tra l�Armenia

dell�Eufrate e la Cilicia e successivamente, in periodo crociato, come abbiamo

visto costituito dal territorio della Cilicia e del monte Tarso.�

Gli armeni erano nemici dei greci ai

quali erano stati lungamente soggetti e dai quali desideravano staccarsi;

avevano lingua e caratteri particolari e pur seguendo la stessa religione, �concordavano con i greci sugli articoli

religiosi, ma non nella pratica: recitavano le preghiere in volgare; non

digiunavano negli stessi giorni e non celebravano negli stessi giorni dei greci

e durante la messa non mescolavano nel calice l�acqua col vino; nella loro

quaresima si astenevano dalla carne, dalle uova, dai latticini, dal pesce,

dall�olio e dal vino, ma mangiavano frutta e legumi in tutte le ore del giorno;

inoltre avevano un proprio calendario.

Quando gli armeni avevano ricevuto

l�investitura dall�imperatore Enrico, attraverso l�arcivescovo di �Magonza, essi promisero ubbidienza al papa ma non

vollero cambiare nessuna delle loro osservanze; come soldati erano selvaggi

come le montagne dove abitavano e in eterna lotta con i turchi (durata fino

alla prima guerra mondiale quando l�impero ottomano fece ricorso al genocidio tra

il 1915-1916 in cui ne furono massacrati circa un milione e mezzo, circostanza che

i turchi contemporanei continuano a fare l�errore di negare, o non volerne

parlare, dal momento che essi non possano essere ritenuti responsabili di ci�

che in passato avevano fatto i loro predecessori!

L�eroe della indipendenza armena era

stato Thoros che con il padre, il re Leone e il

fratello Rupen, erano stati fatti prigionieri da

Giovanni II; pi� fortunati erano stati tre altri figli di Leone, Constantin, Sdephan� e Mich i quali erano scappati,

andando a rifugiarsi dal loro parente (per via di matrimonio) Jocelin, conte di Edessa; anche Thoros

sposer� una latina, la figlia di Simone signore di Raban.

��

**) Berea, Larissa, Epifania, Emeso-Aleppo, Schisal, Hamar, Hems. �

L�INCIDENTE DI

CACCIA

�DI

GIOVANNI II

E LA SCELTA

DEL SUCCESSORE

|

G |

iovanni si trovava in Cilicia e durante una caccia a un

grosso cinghiale che gli si stava avventando contro al quale infila la lancia

nelle viscere; per il contraccolpo la lancia gli capovolge la faretra e una

delle frecce che avevano la punta avvelenata gli ferisce la mano; inutili furono

le cure prestate; i cacciatori in caso di ferite usavano togliere un pezzo di

pelle dal tallone e metterla sulla ferita ... l�espediente non ottenne alcun

risultato; la mano incominci� a gonfiarsi, una incisione non aveva dato alcun

risultato e il gonfiore era cresciuto tanto da raggiungere le dimensioni di una

coscia d�uomo; i chirurghi pensarono di amputargliela, ma l�imperatore rifiut�;

le discussioni dei medici non portarono ad alcuna conclusione; frattanto

scoppi� un forte temporale, l�accampamento si allag� e la tenda nella quale si

trovava l�imperatore dovette essere spostata; l�imperatore aveva sulle labbra

il vaticinio che gli aveva predetto �in

luoghi acquosi cadrai contro l�aspettativa� e un altro �Oh come diverrai pasto di orribili corvi�

su cui si imbastirono discussioni e interpretazioni bizantine sui vari

significati!

Sta di fatto che l�imperatore resosi conto che non sarebbe

sopravvissuto, radun� tutti i parenti e dopo aver fatto una breve cronistoria

della sua vita, vissuta per la maggior parte sotto una tenda e negli

accampamenti all�aria aperta piuttosto che a palazzo e della conquista di varie

citt� a lui tutt�ora sottoposte, giunse a toccare il punto principale della

successione che non sarebbe stata quella naturale del passaggio dell�impero al

figlio maggiore vivente (Isacco, mentre i primi due Alessio e Andronico erano

premorti) ma al minore (Manuele o Emanuele), spiegandone i motivi: La coppia, sebbene originata da un unico padre

si divide per le differenti disposizioni d�animo di ambedue; sono tutti e due

belli, spiccano per la forza fisica, la nobilt� dell�aspetto, la profondit� di

pensiero, ma dei due si � mostrato di gran lunga migliore per il governo

dell�impero l�ultimogenito Manuele. Mentre

Isacco mi si � mostrato spesso collerico, irritato da futili motivi, vittima di

quella sconfinata animosit� che rovina anche i saggi a causa della quale la

maggior parte agisce in modo sconsiderato, l�altro (Manuele) invece con la restante serie di virt� di cui

nemmeno Isacco � sprovvisto, non � neppure privo del grande bene della mitezza,

cede facilmente quando � utile e si mostra facilmente docile al freno della

ragione .... poich� noi uomini usiamo sottometterci �all�innocenza del cuore .... ho scelto come

imperatore Manuele; accogliete dunque il ragazzo come signore unto da Dio e

come regnante per mia decisione .... e sistemate cos� la questione della

successione�; dopo due giorni Giovanni II spir� (1143) dopo aver regnato

per ventiquattro anni e otto mesi.� �

Riassumendo le qualit� dell�imperatore, Niceta ne fa

l�elogio scrivendo che: Aveva

amministrato benissimo il potere; �di

carattere non dissoluto n� eccessivo, era stato munifico nei doni e nelle

spese, distribuendo agli abitanti della capitale monete d�oro� ed edificando chiese grandissime e

bellissime; si curava a tal punto dell�aspetto esteriore del suo seguito che

faceva attenzione al taglio dei capelli e alle suole delle scarpe se erano

state ben cucite e secondo la forma del piede di chi le calzava; durante il suo

regno non vi furono a corte pettegolezzi o parole sconvenienti nel corso delle

pubbliche udienze; non vi era stata sregolatezza nel vestire e nel mangiare;

pur non essendo difficile da trattare o inavvicinabile,� era piuttosto arcigno e spesso collerico ma

nell�intimit� non trascurava il discorso faceto e non soffocava il riso;

durante il suo regno (come abbiamo gi� detto) non priv� nessuno della vita e

non inflisse pene corporali; degno di lode entro la stirpe dei Comneno�, conclude

Niceta, �super� anche molti altri

imperatori del passato�.

MANUELE I

INCORONATO

IMPERATORE

|

M |

entre Manuele I (1118-1180) veniva acclamato imperatore

(1143) nell�accampamento, il fratello Isacco si trovava insediato nel palazzo a

Costantinopoli ed essendo primogenito rispetto al fratello, non pensava

minimamente che il padre avrebbe fatto una scelta diversa.

Il fedele Axuch fu incaricato da

Manuele di recarsi nella capitale per preparargli il terreno prima che �arrivasse la notizia della sua nomina; Axuch, accompagnato da un militare (Basilio Tzintzilakes), giunto a palazzo fece prelevare Isacco,

facendolo rinchiudere nel monastero del Pantokrator; Isacco

apprende cos� della morte del padre e che suo fratello minore era stato

nominato imperatore, se ne rammarica dicendo che il diritto sarebbe spettato a

lui,

Axuch oltre che a tenere a bada i possibili sostenitori di

Isacco si rec� in santa Sofia mostrando al clero il diploma dell�imperatore che

assegnava diecimila franchi in argento a ciascun membro del clero che si fosse

dichiarato in suo favore (ma Axuch aveva anche un

secondo diploma in cui la cifra era stabilita in oro, qualora la prima non

fosse stata ritenuta sufficiente!); il clero ritenne l�offerta in argento sufficiente a soddisfare la propria avidit�

e non vi fu bisogno del secondo decreto.

Manuele era rimasto in Cilicia per rendere gli onori a suo

padre il cui feretro, che aiutava a portare anch�egli sulle spalle, fu messo su

una nave e mandato a Costantinopoli via mare (Manuele fece costruire nel luogo

dove il padre era morto un monastero).

Il principe Raimondo di Antiochia ritenendo di poter

riparare col nuovo imperatore alle perdite subite, gli sped� ambasciatori per

chiedergli la restituzione delle terre della Cilicia, appartenute al principato,

ma Manuele rispose che trattandosi di restituzione occorreva restituire

all�impero la stessa citt� di Antiochia che gli apparteneva per doppio titolo,

sia per l�antico possesso, sia per il trattato stipulato con i crociati e in

caso di diniego egli avrebbe fatto ricorso alla forza.

Manuele col suo esercito lasci� quindi la Cilicia dirigendosi

a Costantinopoli, attraversando l�Isauria, la

Licaonia e la Frigia senza chiedere il permesso di passaggio ai turchi che ne

erano gli occupanti e senza perdere nessuno dei suoi uomini, all�infuori dei

due principi Andronico (che vedremo come protagonista della vita da romanzo), indicato

dagli storici come �cugino� dell�imperatore Manuele, ma in effetti pronipote (Andronico

infatti era figlio di Giovanni Comneno, a sua volta figlio di Andronico, premorto

a Manuele), e Teodoro Dasiote il quale aveva sposato Maria,

figlia del detto �Andronico, �i quali allontanatisi dall�esercito per andare

a caccia �furono fatti prigionieri dai

turchi e portati dal sultano di Iconio Masoud (*).

Manuele che intendeva raggiungere Costantinopoli quanto

prima, non si sofferm� per recuperare i due prigionieri e per questo fu

accusato �di indifferenza nei confronti

dei suoi parenti, ma li liberer� in seguito, senza pagare alcun riscatto.

Il feretro dell�imperatore defunto giunse a Costantinopoli

prima di Manuele e fu messo dal Senato nel mausoleo accanto alla imperatrice

Irene nella chiesa del Pantocrator;

quando giunse, Manuele fu accolto dal popolo numeroso e festante che ne

ammirava il coraggio, la magnanimit�, la passione per la gloria; �sul volto�, scrive Niceta, �gli splendeva la grazia e il fascino degli

occhi ridenti; di statura era alto ma un p� curvo nel portamento, aveva la

pelle piuttosto nera, ma� - �aggiunge lo storico �- era bello cos�!

Manuele era giunto sulla soglia del palazzo sul suo

cavallo arabo dall�altera cervice, dove tutti, all�infuori dell�imperatore, erano

obbligati a entrare col cavallo alla mano; il cavallo emise un forte nitrito e

dopo aver� battuto pi� volte gli zoccoli

sul selciato, si volse intorno e docilmente attravers� la soglia: ci� fu considerato

dagli astrologi un buon auspicio per la vita dell�imperatore.

Dopo i riti di ringraziamento e l�acclamazione, Manuele fece

prelevare i due Isacco, il fratello dal monastero di Costantinopoli e lo zio

che si trovava a Eraclea (Bitinia), e con sincera lealt� nei confronti di

ambedue, li tenne a Corte insediandoli nelle loro cariche; essi per�,

nascondevano ciascuno i propri sentimenti, di ambizione da parte dello zio, di

gelosia da parte del fratello (il quale pur

essendo grande e robusto era tanto timido, tanto che il minimo strepito lo

faceva tremare!).

Il popolo di Costantinopoli, sempre vigile sui cambiamenti

che avvenivano a Corte, dopo essere venuto a conoscenza dei difetti di Isacco,

approv� la scelta fatta dall�imperatore Giovanni; Manuele licenzi� quindi i

soldati, dopo averli generosamente ricompensati e mand� due pezze d�oro in omaggio a ogni famiglia della citt�.

La chiesa di santa Sofia era da tempo priva di patriarca,

in quanto l�ultimo in carica, Leone Stypiote era

morto e occorreva procedere alla nuova nomina; Manuele fece convocare il clero,

il Senato e i principi, i cui suffragi furono indirizzati verso Michele Curcuas, detto Oxite per la sua

provenienza dal monastero di s. Oxensio nell�isola di

Oxia, ritenuto uomo virtuoso, affabile, versato nelle

lettere sacre (ma poco nelle scienze umane); dopo l�insediamento del patriarca

fu fatta la cerimonia dell�incoronazione e a fine cerimonia l�imperatore lasci�

generosamente sull�altare cento libbre d�oro ... assegnando al clero di

Costantinopoli una pensione di duecento libbre d�oro (guadagnandosi con questa

generosit� la pubblica stima!).

*) Alla morte di Masoud

(1117-1155) succedeva nel sultanato di Iconio, il figlio Kilidj

Arslan il quale aveva due fratelli e come d�uso presso i turchi, ne fece

scomparire uno, mentre l'altro, Shahinschah riusc� a fuggire

a Gangres, che il padre gli aveva donato con Ancyra, ai bordi del Mar Nero.

Egli, due anni dopo l�insediamento (1157)

si mosse verso la Siria e la regione dell�Eufrate� e poi giunse davanti ad Antiochia, ci� che

spinse Norandino a trattare con i franchi, mentre Sdefan�,

fratello di Thoros (capo degli armeni v. Nota Le

quattro Armenie) gli consegn� Pertounk;

�Kilidj si

impadron� di Behesni e Kesoun

e di alcune altre citt� che Norandino gli aveva tolto, e pi� tardi si impadron�

di Raban e Marasch.

Kilidj si era alleato con il re di Gerusalemme,

il principe di Antiochia e Thoros; fu in questo

periodo che egli riusc� a rompere anche l�unione dei principi danichmenditi (v. Nota: La dinastia danicmendita),

attirando al suo partito Dhou�l Noun.

MANUELE

PERDE LE SUE

QUALITA� INIZIALI

|

M |

anuele non conserv� per molto le buone qualit� mostrate all�inizio

del regno �compassionevole, generoso,

nemico di ogni vessazione, di facile accesso, incapace di inganni, di sospetti,

di malignit�, �insomma, un modello di

virt��.

Circondato da ministri che pur essendo competenti non

seguivano i principi dell�onest� (si trattava di Giovanni Putze,

Giovanni Agioteodorite, Teodoro Stypiote)

�divenne duro, altero, pieno di disprezzo

verso gli altri che riguardava come schiavi, avido di imposizioni e pronto a

riprendere le pensioni che aveva egli stesso elargito a quelli che lo avevano

servito�; �pur non essendo avaro, ma

saccheggiato dai suoi ufficiali, dai ministri e dalla concubina Teodora, oltre

alle spese delle guerre, era costretto a rifarsi spremendo i suoi sudditi�.

Per mantenere l�esercito l�imperatore aveva commesso un

errore imperdonabile per un comandante�

come lui: invece di provvedere alla paga dei soldati con le proprie

finanze, assegn� la paga alle citt� e province, cosa che costitu� un peso

economico gravoso per i cittadini; non solo, ma si verific� l�inconveniente che

gli ufficiali addetti alla riscossione, procedevano a tassazione indiscriminata

senza rispetto delle potenzialit� dei contribuenti, s� che per gli abitanti

delle campagne e delle citt� la tassazione era divenuta cos� eccessiva� che molti fuggivano, abbandonando mogli e

figli.

Talvolta la sussistenza di un cavaliere era distribuita

tra uno o pi� abitanti, che finivano per perdere le loro propriet� e il

cavaliere si appropriava delle parti migliori delle loro terre, oppure i

malcapitati vendevano la loro libert� divenendo schiavi; si era verificato

anche un altro inconveniente: molti artigiani ritenendo che fosse meglio

vessare, che essere vessati, si arruolavano, in modo che divenuti soldati

facevano ci� che prima i soldati avevano fatto nei loro confronti.

Purtroppo l�imperatore si accorse troppo

tardi di queste storture e poich� erano tanti coloro che nati liberi erano

stati ridotti in schiavit�, emise un decreto che rendeva liberi tutti coloro

che erano nati liberi.

Putze era uomo abile e di molto spirito che aveva esercitato la

carica di ministro delle finanze sotto Giovanni, con soddisfazione dello stesso

imperatore; ma sotto Manuele pi� avido di suo padre e meno attento alle

lamentele del popolo, Putze si propose di guadagnarsi

la sua benevolenza, aumentandone i tesori e arricchire anche s� stesso, per cui

aument� le imposizioni, rimanendo sordo e indifferente alle lamentele e alle

lacrime dei contribuenti.

Per risparmiare sulle spese della flotta, �distrusse la marina facendo colare a picco

le navi...quasi anche con i marinai�; questa operazione fu presa

dall�imperatore come l�operazione di un gran politico, ma le conseguenze furono

disastrose per l�impero in quanto i mari furono presi d�assalto dai pirati e le

spiagge erano rimaste aperte alla merc� dei saccheggiatori; a seguito dei

pettegolezzi di corte, che fecero vacillare la sua credibilit�, e avendo reso

ricchi anche i propri figli, Putze ebbe l�accortezza di

ritirarsi a vita privata, impunito per i suoi misfatti.

Giovanni Agioteodorite era

cancelliere, molto apprezzato dall�imperatore e Teodoro Stypiote,

di intelligenza viva e acuta, eseguiva i suoi disegni con costanza; saggiamente

occultava queste sue brillanti qualit� con un carattere allegro e con le grazie

di una buona educazione; piaceva all�imperatore del quale era divenuto primo

consigliere, le cui opinioni l�imperatore talvolta accoglieva, tal�altra non

condivideva; ma Agioteodorite dotato di una brillante

eloquenza riusciva sempre a convincerlo; Manuele, incantato dai suoi talenti,

lo elev� al grado del cancelliere Stypiote, ci� che

non era stato gradito da quest�ultimo.

Era sorta una questione nel Peloponneso dove era governatore

Michele Paleologo con Giovanni Balsamone, cognato di Stypiote, il quale ne approfitt� per disfarsi del suo

concorrente;� egli convinse l�imperatore

che Agioteodorite era il solo che potesse risolverla

e questo fu spedito in Peloponneso e Stypiote,

approfittando della sua assenza, non solo si fece assumere nella carica di Agioteodorite, ma si appropri� dei suoi titoli e delle sue

pensioni, riducendo Agioteodorite alla estrema

miseria. ���

Male per� incolse Stypiote

per le cattiverie commesse nell�esercitare il suo potere!

Il logoteta del

dromo, Giovanni Kamatero, non potendo soffrire la

prosperit� di Stypiote e geloso del fatto che Stypiote accompagnava l�imperatore in tutte le ore del

giorno, and� a trovarlo, come un serpente, con falsa apparenza di amicizia,

presentandogli un pesce in un vaso d�oro; subito dopo questa visita, come un

essere perfido e traditore, si rec� dall�imperatore per accusarlo di voler

imbrogliare la questione siciliana.

L�imperatore gli chiese delle prove e il logoteta fece in

modo che in un incontro organizzato, facendo nascondere l�imperatore dietro una

tenda, parlando con Stypiote, fece cadere il discorso

sulla Sicilia e gli fece biasimare la condotta che Manuele aveva avuto

nell�attaccare la Sicilia.

L�imperatore, non solo non prese nessun provvedimento nei

confronti di Stypiote, ma con una �crysobolla guarnita di pietre preziose, diede a Stypiote l�ordine di presiedere la cerimonia del giuramento

del principe ereditario ungherese Bela, incarico che rientrava nelle

attribuzioni del logoteta del dromo; Kamatero per vendicarsi, scrisse una falsa lettera con la firma

di Stypiote, indirizzata al re di Sicilia e la fece

mettere tra le carte del rivale, e a seguito di denuncia, durante la

perquisizione, fu trovata la lettera e Stypiote fu condannato

a perdere gli occhi.

Giovanni Kamatero che aveva

condotto questo intrigo, era un personaggio particolare; anche se disdegnava la

filosofia, era dotato di una facondia straordinaria che gli permetteva di

improvvisare e affrontare qualsiasi argomento; egli aveva molteplici talenti

che gli avevano consentito di raggiungere il successo; oltre a quello di

improvvisatore �aveva una eloquenza che

scaturiva dalla sua bocca a guisa di una abbondantissima fonte� (Niceta),

cantava, accompagnandosi con la lyra o con la cetra, spedito

e snello nel saltare e nel danzare, era dotato di un robusto appetito e beveva

grandi quantit� di vino senza mai ubriacarsi, e pi� beveva, pi� rimaneva lucido

nel ragionare.

Manuele si divertiva a vederlo mangiare tutto quello che

gli servivano; quando lo mandava in missione presso qualche sovrano come

ambasciatore, era ammirato come uomo forte, non meno di quanto mangiasse e bevesse!

Gli piacevano le fave e ne mangiava intere piantagioni: un

giorno, da dove era accampato, vide dall�altra parte del fiume un intero

campicello e spogliatosi, attravers� il fiume, ne mangi� una buona met�,

l�altra parte se la caric� sul dorso e la port� nel suo padiglione, dove si

sedette e, piacevolmente, continu� a mangiarle.

Aveva scommesso con l�imperatore che avrebbe potuto bere

l�acqua contenuta in un grosso bacile (di due staia) come quello di porfido che

in altri tempi si trovava nella sala di Niceforo Foca; ebbene, bevve come un

bue dopo aver respirato non pi� di una volta e ricev� il premio di

preziosissimi panni di lino con molte mine d�oro!

Tornando all�imperatore Manuele e in particolare al suoi

interessi religiosi, egli era desideroso di riunire le due Chiese e mantenne

stretta corrispondenza con il papa Alessandro III; quanto ��al suo

zelo, arrivava al punto di voler essere egli stesso teologo, pretesa�,

commenta lo storico, �che avevano molti

imperatori che si credevano dottori della Chiesa e che ritenevano avere le

chiavi delle Scritture, e guai a chi

non si sottometteva alle loro decisioni: la deposizione e l�esilio erano

l�argomento di persuasione dei malcapitati�.

Manuele si compiaceva di ragionare sui misteri e di �mettere in imbarazzo i teologi e si

comportava da despota nello Stato e nella Chiesa, e pretendeva di far valere le

interpretazioni che egli dava ai libri santi�; e lo storico prosegue: �gli imperatori si lusingavano di essere, se

� permesso dirlo, i confidenti�

dell�Essere Supremo e di penetrare nell�abisso dei suoi segreti: e

chi ne dubitava, come si verific� con l�imperatore Manuele, finiva �per essere sospeso, come capit� ad alcuni

vescovi, o privato dell�impiego, come accadde a tante altre persone che non la

pensavano come lui; �egli aveva steso un

formulario, che fece sottoscrivere in un concilio, minacciando la scomunica o

anche la morte a chi avesse osato oppugnarlo o sottometterlo a esame�.�

I SUOI

MATRIMONI

E LA NIPOTE

�CONCUBINA

|

E |

ra giunto anche il momento del matrimonio di Manuele,

preparato dal padre: l�imperatore�

Giovanni, di fronte alle ambiziose mire di Ruggero di Sicilia aveva

pensato di rafforzarsi con delle alleanze e aveva preso contatti con

l�imperatore di Germania, Lotario (1075-1137), con il quale stipul� un

trattato, sancito� dal matrimonio del

figlio Manuele con una principessa tedesca.

Nel frattempo Lotario moriva e gli succedeva Corrado III

di Hohestaufen, duca di Franconia (1093-1152), al

quale Giovanni aveva rinnovato la richiesta del matrimonio; Corrado la

accettava di buon grado, offrendogli Berta, sorella della moglie Geltrude,

figlia di Berengario di Sultzbach (Baviera).

Nella lettera scritta a Giovanni, l�imperatore tedesco

usava un tono altezzoso con una premessa pomposa, con la quale, si rivolgeva a

Manuele non come imperatore, ma come re dei greci, oltre a innalzare l�impero

d�Occidente vantando di essere ubbidito da tutti i paesi dell�Occidente (come

Francia, Spagna, Inghilterra), dal Nord al Sud; Corrado chiedeva quindi una

chiesa esclusiva per i tedeschi e proponeva il doge di Venezia, Pietro Polano,

per regolare i termini delle convenzioni matrimoniali; Giovanni rispose con una

lettera pi� compiacente e Berta con il suo seguito, affidata a Embricone, vescovo di Wisburgo,

part� per Bisanzio (1142), gioiosamente accolta dalla imperatrice madre, Irene,

e dalle altre principesse e� dame di

corte.

Quando Manuele decise di sposare Berta (nella settimana

dopo l�Epifania del 1146 e le fu dato il nome di Irene), nel comunicarlo

all�imperatore di Germania, gli aveva dato anche la notizia del suo avvento

all�impero; nello stesso tempo Manuele chiedeva, in caso di bisogno,

cinquecento soldati e Corrado rispose che non solo gliene avrebbe mandati

due-tremila, ma che avrebbe dato anche la

sua persona per aiutare il suo caro

figlio e fratello, inviandogli ancora il vescovo Embricone

e cinque personaggi della� sua corte, per

onorare con la loro presenza il matrimonio della cognata.

Berta� era bella, virtuosa e piena di buonsenso;

non faceva uso delle polveri cinerine (fard!), del trucco intorno agli occhi, del rosso

artificiale, del busto a cui ricorrevano di norma le bizantine; aveva

mostrato interesse per la letteratura greca e il grammatico Giovanni Tzetzes (1110-1180) le aveva composto il testo �Allegorie sull�Iliade� in cui riportava

la storia dei principali personaggi, con annotazioni sulla biografia di Omero.

Manuele, pur ricevendo da Berta dolcezza, compiacenza e la

regolarit� di costumi che regnava nelle corti dell�Alemagna, e, esteriormente, ricambiava

con gli onori del fasto imperiale e con la scorta, non mostrava alcun

apprezzamento per i suoi pregi, in quanto era preso da altri piaceri, non solo

del vino e del ballo, ma da costumi licenziosi; egli infatti, oltre ad avere

rapporti (di pubblico dominio e considerati incestuosi) con sua nipote Teodora,

(probabilmente) figlia del defunto fratello Andronico, frequentava ... con foga

giovanile anche altre donne, e la corte, non solamente i giovani, seguiva il

suo esempio: �si videro i vecchi

servitori del precedente imperatore, cambiare abitudini e adottare la moda dei

nuovi costumi e rivalizzare con i giovani che seguivano il sovrano, che cerca

sempre nuove avventure galanti��

(purtroppo i cronisti non ci hanno dato notizie sulle sue donne,

all�infuori di Teodora!)

La giovane Teodora era di carattere altero e arrogante (e

anche qualcosa in pi�, perch� aveva fatto assassinare una rivale!) e aveva il

sadico piacere di eclissare con il suo splendore la pi� modesta imperatrice,

alla quale faceva concorrenza nelle spese della casa (aveva un suo palazzo con

la sua corte) e nella pompa della scorta; �sar� peggio quando avr� il figlio maschio

(Alessio, in assenza del figlio legittimo era destinato alla corona) e, in

seguito, anche altri che, scrive lo storico, �saranno insetti che divoravano una parte della sostanza dell�impero�.

Irene dar� a Manuele due figlie femmine, Maria e Anna

(morta a quattro anni quando mor� la madre), e quando Irene mor� (1160),

Manuele che l�aveva trascurata si rese conto del bene perduto e la onor� con un

tardivo rimpianto ... ma ... scacciando subito i nefasti pensieri con donne

vive e sposandosi l�anno successivo!�

Le donne francesi piacevano ai greci per la loro vivacit�

(v. in Nota Eleonora d�Aquitania) e Manuele chiese a Baldovino III di

Gerusalemme una principessa del suo parentado: Baldovino aveva due nipoti, tra

di loro cugine, una, Melisenda, era figlia del conte Raimondo di Tripoli,� e l�altra, Maria (1145-1182) era figlia di Raimondo

di Antiochia e di Costanza (Maria di otto

anni a dire dei cronisti era di una bellezza incomparabile!).

Manuele, in un primo momento aveva scelto Melisenda, figlia

di Raimondo di Tripoli; il �fratello di

Melisenda si chiamava anche Raimondo, il quale, appena venuto a conoscenza

della scelta dell�imperatore, fece grandi spese per il matrimonio della sorella

e allest� una flotta di dodici galee per accompagnarla a Costantinopoli, e con intempestiva premura, fece spese

eccessive in oro, argento e gioie di tutte le specie; tutta la nobilt� dei

dintorni (ospitata a spese del fratello), si rec� a festeggiare la promessa

sposa, ma poi giunse la notizia, da parte di Baldovino III, che l�imperatore

(dopo tante indecisioni) aveva cambiato idea e sposava Maria d�Antiochia (dicembre

1161); Raimondo se ne sent� offeso e per vendicarsi mand� la flottiglia

preparata per i matrimonio a saccheggiare l�Arcipelago e le coste del Bosforo.�

MANUELE

TERRORIZZA I

TURCHI

PERDITA DI EDESSA

|

I |

l sultano di Iconio saccheggiava i territori cristiani e

Manuele gli and� contro con il suo esercito infliggendogli sonore sconfitte; in

battaglia Manuele era scaltro e prode per la forza delle sue braccia; aveva

vinto diverse volte il sultano di Iconio ed era divenuto il terrore dei turchi

che preferirono chiedere la pace con la quale ottenne definitivamente la

Panfilia e la Cilicia.

Manuele dirigendosi verso Antiochia, sconfigge il ribelle

che non gli aveva prestato il giuramento, �inseguendolo fino alle porte della citt�;

Raimondo, resosi conto di non potergli resistere decise di conciliarsi con

l�imperatore e si rec� a Costantinopoli; l�imperatore si rifiut� di riceverlo

se non fosse andato prima sulla tomba del padre a chiedere perdono, dopodich�

fu ammesso alla udienza e pot� prestare finalmente il giuramento di fedelt�.

La contea di Edessa invece, era stata presa di mira da Zenki (Imad ad Din Zangi,� 1086-1146) atabeg di Aleppo e Mossul; a causa delle sue dissolutezze,

il conte Jocelin II aveva lasciato la citt� nelle

mani di milizie mal pagate e si era trasferito in una citt� delle delizie, in

riva all�Eufrate, dove conduceva una vita voluttuosa; peraltro non era in buoni

rapporti con Raimondo che avrebbe potuto aiutarlo in caso di necessit�; Zenki venuto a conoscenza di questi particolari ne

approfitt� per andare ad assediare Edessa.

Messo l�assedio, un armeno che abitava in una delle torri

della citt�, per vendicarsi di Jocelin che gli aveva

rapito la figlia, di notte, aveva fatto entrare i turchi i quali si erano dati a

un orribile saccheggio; la citt� non fu presa interamente, ma i turchi avevano

preso solo due fortezze, mentre nella rimanente parte erano rimasti pochi

cristiani che fecero sapere a Jocelin che avrebbero

potuto farlo entrare in citt�; nel frattempo Zenki

era morto e il suo posto lo aveva preso il figlio Norandino �(Nur ed Din � luce della religione � 1118-1174),

valoroso come il padre, il quale si rec� a porre nuovamente l�assedio.

I cristiani non erano in grado di affrontare le nuove

forze di Norandino; non sapendo cosa fare uscirono tutti, uomini, donne,

bambini,� andando incontro agli

assedianti che ne fecero un macello; tra costoro vi era anche Jocelin che fu preso e tenuto nelle prigioni di Aleppo dove

mor� (1159); anche le truppe che erano state mandate in aiuto degli assediati erano

state fatte a pezzi da Norandino, il quale rimase il solo padrone della

contrada.

PARTE

�LA

SECONDA CROCIATA

CON LUIGI VII E CORRADO III

RAPPORTI�

CON MANUELE

|

L |

a caduta di Edessa in mani turche aveva spinto i titolari

dei tre rimanenti feudi cristiani, che temevano di perderli, a chiedere aiuto

ai principi dell�Europa; i due pi� potenti monarchi in Europa erano il re di

Francia Luigi VII (1120-1180) e l�imperatore Corrado III (1093-1152); il papa

si rivolse a Luigi, re di Francia a portare aiuto alla Palestina.

Luigi convoc� un�assemblea a Vaselay

alla quale partecip� come oratore san Bernardo, che si rese promotore di questa

crociata; il calore delle sue parole aveva toccato il fanatismo� religioso di principi, signori e cavalieri

che giurarono di andare a perire per la salvezza del santo Sepolcro; tra

l�entusiasmo generale, si volle affidare a san Bernardo il comando dell�armata,

ma egli pi� abile e pi� astuto di Pietro l�Eremita, rifiut� l�onore poco

conveniente al suo stato.

Contrario a questa crociata si mostr� il pi� saggio e celebre

Sugero, abate di Saint Denis, che suggeriva al re di

non sacrificare la sicurezza del regno, alla gloria di una spedizione lontana e

pericolosa; ma Luigi volendo coprirsi della gloria di Goffredo di Buglione,

presa la croce, raccolse un grosso esercito di ottantamila uomini (con suo

fratello conte di Boulogne, con i conti di Fiandra, Champagne, Nevers, Soissons, Arcimbaldo di Borbone,

Goffredo di Guascogna e Angoumois uno dei pi� grandi

baroni del suo tempo); dopo aver lasciato il governo del regno al conte di

Vermandois e a Sugero, part� portando con s� la

moglie, Eleonora d�Aquitania (*) con tutto il suo seguito di dame, che non

vollero privarsi delle loro damigelle, servit� e bagagli, che resero esagerato

il numero dei carri che seguiva l�esercito, e ritardava il cammino dei soldati

che se ne lamentavano!

San Bernardo aveva raccomandato ai crociati di non

perseguitare gli ebrei che �sono i

testimoni delle verit� del Vangelo... sono i depositari delle profezie; con

il riconoscimento finale: - Sono i ciechi

che portano davanti a noi la fiamma della fede� !

Luigi si rivolse a Manuele per ottenere il passaggio;

Manuele, accusato di perfidia nei confronti dei crociati, era ben consapevole dei

disastri che avevano fatto quelli che li avevano preceduti; egli �era pi� preoccupato dei crociati, che delle

armi dei turchi; e pensando ai danni che essi gli avrebbero procurato, pur

avendo espresso a Luigi tutti i suoi sentimenti di amicizia, inform�

segretamente il sultano d�Iconio che in Occidente si stava preparando un

formidabile esercito per marciare contro di lui.

Lo stesso ardore religioso della Francia corse in Alemagna,

dove Corrado prese la croce, allestendo un esercito di settantamila cavalieri e

numerosa fanteria; la politica, �

stato detto, lascia poca forza al legame

di sangue: la partenza di Corrado (come abbiamo visto, cognato di Manuele) aveva

suscitato serie apprensioni da parte di Manuele, per l�arrivo dei tedeschi.

Costoro, fino a Filippopoli marciarono senza creare

disordini; vescovo di questa citt� era un italiano di nome Michele, il quale

seppe guadagnarsi la simpatia di Corrado offrendogli ospitalit�; Corrado� aveva ricambiato, considerandosi protettore

della citt� e punendo quei soldati che commettevano qualche violenza.

Ma partiti da questa citt�, i tedeschi ruppero ogni freno

e ubriacandosi si dettero al saccheggio; i greci che li trovavano a terra

ubriachi, li facevano passare dall�ubriachezza alla morte; un parente di

Corrado, rimasto a Adrianopoli, fu assassinato e l�imperatore, volendolo

vendicare invi� il nipote Federico (il futuro Barbarossa) in questa citt�, dove

Federico ridusse in cenere il monastero e pass� a fil di spada tutti i greci

che incontrava.

Pi� i tedeschi si avvicinavano a Costantinopoli, pi�

aumentavano le preoccupazioni di Manuele ... la fortuna per� gli and� incontro;

l�imperatore aveva suggerito a Corrado di prendere la strada del Chersoneso, ma Corrado non accett� il consiglio e prese

imprudentemente un passaggio tra due fiumi, le cui acque erano basse, ponendo l�accampamento

nella piana di Choirobackoi, piena di foraggi; all�improvviso

esplose un violento temporale,�

ingrossando i due fiumi, che impetuosamente esondarono portando via

uomini, tende, cavalli, bagagli e infliggendo all�esercito perdite maggiori di

una grande battaglia (1147); quello che rimase dell�armata (novantacinquemila

uomini) and� ad accamparsi nei pressi della Porta Dorata di Costantinopoli.

Nessuno dei due monarchi, orgogliosamente, voleva fare il primo

passo (uno di uscire dal suo palazzo, l�altro dall�accampamento, in quanto come

abbiamo visto l�imperatore d�Oriente si sentiva superiore a quello d�Oriente e ciascuno

si sentiva successore degli imperatori romani!), finirono �per inviarsi ambasciatori; dopodich�, Corrado,

senza attendere l�arrivo del re Luigi, attravers� il Bosforo e pass� in Asia.

Stava arrivando anche Luigi al quale Manuele aveva mandato

ambasciatori che, secondo gli usi bizantini facevano lunghi discorsi pieni di elogi

e adulazioni, cosa che ai francesi non piaceva e mentre uno di essi aveva

incominciato a recitare la litania degli elogi, intervenne il vescovo di Langres, il quale tagli� corto, dicendo che ciascuno dei

loro due signori conosceva le qualit� dell�altro e dire in due parole quello

che avevano da riferire!

I capi delle trib� amiche dell�impero, avvertiti, erano

stati aizzati contro i francesi, e comani e peceneghi ne uccisero un gran

numero; alle lamentele di Luigi, l�imperatore rispose che li avrebbe vendicati,

ma non mosse un dito; accampatosi in prossimit� della capitale, il giovane

Luigi venne a sapere che Manuele aveva firmato una tregua di dodici anni con i

turchi, cosa inconcepibile per i latini che consideravano i greci eretici e ritenevano

di compiere un�opera pia uccidere i turchi; a loro volta i greci consideravano

i latini idolatri e purificavano i luoghi o gli altari dove i preti cristiani

avevano recitato le preghiere o avevano officiato una messa!

Luigi comunque, con Eleonora, furono ricevuti a corte con

grandi onori e cordialit� tributati dall�imperatore e dalla imperatrice pari

alla ipocrisia prodigata, ricambiata con sincerit� da parte del monarca

francese; vi furono feste, giochi e magnifici festini e poich� ricorreva la

festa di san Dionisio patrono di Francia, l�astuto Manuele fece sfoggio di

tutto il lusso della Corte nella chiesa di santa Sofia, mettendo in mostra

tutte le ricchezze dell�Oriente e tutta la pompa del clero.

Luigi contento dell�accoglienza, prima della partenza

dovette intervenire nella querelle sollevata

dal conte d�Auvergne e marchese di Monferrato, che

rifiutarono di prestare il giuramento di fedelt� all�imperatore, e alle minacce

di Manuele presero le armi e saccheggiarono i dintorni della capitale; dovette

intervenire Luigi che forz� i suoi vassalli a prestare il giuramento.

Manuele, perfidamente, aveva dato a Corrado delle guide

infedeli che lo portarono nella zona montuosa della Cappadocia dove ai tedeschi

venivano tese delle imboscate e venivano sgozzati; inoltre gli era data farina

mista a calcina e dappertutto erano rifiutati i viveri ed erano loro chiuse le porte

delle citt�; erano state finanche coniate delle monete false in modo che quando

i francesi vendevano propri oggetti, erano pagati con queste monete, che poi

nei successivi acquisti erano rifiutate!

Alla fine, in prossimit� del Tauro (alle porte della

Cilicia), le guide li abbandonarono ed essi si trovarono circondati da una

folla di musulmani che gli impedivano il passaggio e li attaccavano; in questo

modo Corrado rimase con circa diecimila uomini, ma facendosi strada con la

spada, riusc� a congiungersi con Luigi a Nicea.

Vergognandosi di trovarsi senza truppe al seguito del re

di Francia, Corrado si trovava a Efeso quando �ricevette la visita dell�imperatore e

imperatrice Irene che, rompendo il ghiaccio, lo ricoprirono di doni e lo

convinsero a lasciare momentaneamente la spedizione e andare a Costantinopoli;

Corrado fu portato via mare a Costantinopoli e poich� non stava bene fu curato

dallo stesso imperatore che, come era d�uso, durante i suoi studi aveva studiato

medicina.

Appena ristabilito furono organizzate feste in suo favore

e poich� Corrado aveva perso un gran numero di cavalli l�imperatore gliene don�

duemila equipaggiati; probabilmente in questa occasione il fratello di Corrado,

Enrico d�Austria si fidanz� con la principessa Teodora, figlia del fratello di

Manuele, Andronico.

Luigi �con delle

guide sicure si rec� a Laodicea dove contava di

trovare, sussistenza ma la guarnigione greca prelevati tutti i viveri and� a

riunirsi con i turchi; Luigi aveva davanti a s� quindici giorni di cammino, nessuno

voleva fare da guida ai francesi, che entrati nelle montagne della Pisidia furono attaccati dai turchi che ne fecero una

carneficina, massacrandone ottomila; Luigi e i suoi cavalieri fecero prodigi

per rimanere in vita e raggiunsero Satalia (detta anche

Athalia) da dove, lasciandovi tutti i malati, si

imbarc� per Antiochia, mentre i greci per non dar da mangiare ai malati, avvertirono

i turchi che li andarono a massacrare.

LUIGI E

ELEONORA

OSPITI AD ANTIOCHIA

|

Q |

uando Raimondo venne a sapere dell�arrivo (1147)� del re Luigi, (scrive Guglielmo di Tiro) gli

and� incontro con tutti i nobili della contrada e con una scorta d��lite e lo

accompagn� ad Antiochia testimoniando tutto il rispetto e con la pi� grande� magnificenza, in mezzo al clero e al popolo

accorso ad accoglierlo.

Accompagnava il re la moglie Eleonora (*) nipote di Raimondo,

(era figlia del fratello Guglielmo �pi�

vecchio di lei otto anni);

Il re ricambi� ai nobili e principi che componevano la

scorta ricevettero la testimonianza delle sue liberalit�. Eleonora, scrive G.

di Tiro, �era una persona fortemente

sconsiderata come dimostrava la sua condotta anteriore �e provarono ancora di pi� il seguito degli

avvenimenti: disconoscendo la dignit� reale e le leggi del matrimonio� !

Anche se tra zio e nipote vi era una differenza di et� di

otto anni, da fanciulli erano stati compagni di giochi e tra i due, complici il

fascino del luogo e la bellezza dei giardini in cui passeggiavano e Raimondo aveva una voce dolce e affabile e

il suo corpo aveva una grazia singolare e il contegno di un principe; mentre

i due si scambiavano i ricordi d�infanzia e parlavano la stessa lingua d�oc, sconosciuta a Luigi.

Non c�� da meravigliarsi se i due fossero stati presi

l�uno dall�altra, e che quelli che erano stati i giochi infantili di un tempo,

possano aver preso la piega di giochi amorosi; insomma i due, durante il

periodo di permanenza ad Antiochia, divennero amanti (alcuni storici negano

questo rapporto ma da parte di altri non si fa che parlarne, calcando la mano

sulla circostanza che il rapporto fosse considerato incestuoso!).

Non si spiega diversamente il comportamento di Luigi �che se ne ripart� segretamente, accompagnato

dai suoi; la sua uscita non somigliava�

in alcun modo al suo arrivo quando fu accolto con tutti gli onori, si

ritir� senza gloria�.

Oramai, �con tutte le

vicissitudini subite, i crociati erano demotivati; Luigi dopo combattimenti

avuti presso Antiochia e Gerusalemme, and� a porre l�assedio a Damasco ma il

tradimento dei greci fece abortire questa impresa.

Nel frattempo lo raggiunse Corrado che rammaricato e

scoraggiato lasci� i pochi soldati che gli erano rimasti e se ne �torn� in Alemagna senza soldati, senza danaro

e senza gloria.

Luigi, coraggiosamente, rimase ancora due anni in

Palestina ma la sua lotta fu vana sia contro i nemici turchi, sia contro la

cattiva fede dei suoi alleati; egli si imbarc� per la Francia ma la navigazione

fu perigliosa (1149): sulla sua rotta incontr� la flotta di Ruggero II in

guerra con i greci; egli pass� su una nave siciliana, ma correndo il rischio che

la nave fosse presa, fece issare il vessillo francese e fu fatto prigioniero

dai greci (come scrive Guglielmo di Tiro) e tenuto per diverso tempo a

Costantinopoli dall�imperatore; egli comunque perse tutte le sue navi, con le

persone del suo seguito; secondo un�altra versione Luigi sarebbe stato fatto prigioniero

e liberato dall�ammiraglio che comandava la flotta siciliana Giorgio Sindulino.

Ebbe fine in questo modo tragico, con la morte di migliaia

di esseri umani (a qualsiasi parte appartenessero), senza altro scopo che

quello di incrementare l�odio tra l�Occidente e l�Oriente (tra latini, ortodossi

e musulmani) ... e siamo solo agli inizi, delle nove crociate che dureranno

ancora per circa un secolo!

San Bernardo che aveva dato impulso alla crociata,

assicurando �che la vittoria era stata

predisposta dalla volont� di Dio�, dovette giustificarsi, riversando la

colpa sui crociati peccatori che �l�Onnipotente

aveva voluto punire i crociati per i loro peccati�!

�

ELEONORA D�AQUITANIA

|

E |

leonora (1122-1204), alla grazia della

persona, aggiungeva doti seducenti e attrattive che per gli uomini erano come

il miele per le api; a queste univa uno spirito libero, carattere, e forte

personalit�; aveva sposato Luigi VII (nel 1137 quando aveva 15 anni) e considerava il pio e devoto Luigi �un monaco� (Eleonora certamente non aveva avuto la possibilit� di conoscere

i monaci dell�epoca, che, quanto a sesso, avevano tutt�altra fama!).

Alcuni storici la consideravano �coquette�, civettuola e vanitosa, altri,

esagerando, a torto, la consideravano una Messalina; aveva voluto partecipare

alla crociata, non per spirito di piet��